関連語

精選版 日本国語大辞典 「鍔」の意味・読み・例文・類語

つば【鍔・鐔】

- 〘 名詞 〙

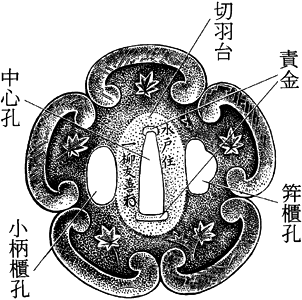

- ① 刀剣装備の付属金具。柄を握る拳(こぶし)の防御具。金属や革・角の類で作り、形や大きさは種々で、角(かく)鍔、丸鍔、車鍔、粢(しとぎ)鍔、葵鍔などの名がある。つみは。〔色葉字類抄(1177‐81)〕

鍔①

鍔①

- ② 釜(かま)の胴のまわりに、ひさしのようにうすく張り出した部分。

- ③ 帽子の下部の周囲に張り出した部分。

- ④ 限度。かぎり。

- [初出の実例]「銀に鍔なし島原」(出典:雑俳・万歳烏帽子付合大全(1703))

- ⑤ 担子菌類の子実体の柄の上部に見られる①のような付属物。かさの裏面のひだをおおって保護していた内被膜が、かさが開く時に一部がちぎれて残ったもの。これの有無、着生する位置、永存性か否か、形、質、色、大きさなどは分類上の特徴となる。テングタケ類は特に大きくて有名。

つみ‐は【鍔・鐔】

普及版 字通 「鍔」の読み・字形・画数・意味

鍔

17画

[字訓] つば

[字形] 形声

声符は咢(がく)。〔玉

〕に「刀

〕に「刀 なり」とあり、剣刃や剣端、刀のみね、剣稜をいう。わが国では刀のつばの意に用いる。

なり」とあり、剣刃や剣端、刀のみね、剣稜をいう。わが国では刀のつばの意に用いる。[訓義]

1. やきば、きっさき、刀のみね。

2. つば。

3. 鍔鍔は高いさま。

4. きし、がけ。

[古辞書の訓]

〔名義抄〕鍔 ヤキバ・ハ 〔

立〕鍔 ヤキハ・ツバ・モトリ 〔字鏡集〕鍔 ヤキハ・ツルギ・カタチ・ハ

立〕鍔 ヤキハ・ツバ・モトリ 〔字鏡集〕鍔 ヤキハ・ツルギ・カタチ・ハ[熟語]

鍔鍔▶

[下接語]

鉛鍔・垠鍔・剣鍔・皓鍔・淬鍔・染鍔・霜鍔・挺鍔・氷鍔・鋒鍔・

鍔・

鍔・ 鍔・廉鍔・斂鍔

鍔・廉鍔・斂鍔出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...

1/16 デジタル大辞泉プラスを更新

1/16 デジタル大辞泉を更新

12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加

10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新

8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新