日本大百科全書(ニッポニカ) 「ススキハダカ」の意味・わかりやすい解説

ススキハダカ

すすきはだか / 芒裸

薄裸

pearly lanternfish

[学] Myctophum nitidulum

硬骨魚綱ハダカイワシ目ハダカイワシ科に属する海水魚。北海道以南の太平洋沖、千島(ちしま)列島南部沖、台湾、南シナ海、フィリピン諸島、オーストラリア、ニュー・カレドニアなど太平洋、インド洋、大西洋の温帯から熱帯域海域に分布する。体は細長く、高さは体の前部で高く、後方に向かってだんだんと低くなる。頭は小さく、頭長は体長の約4分の1。鰓孔(さいこう)の上端部の鰓膜は角張って突出する。吻(ふん)は丸くてきわめて短い。吻長は眼径の約3分の1。目は大きく、眼径は頭長のおよそ3分の1。口も大きく、上顎(じょうがく)の後端は目の後縁下を越える。背びれは12~14軟条、臀(しり)びれは19~21軟条。脂(あぶら)びれ(背びれの後方にある1個の肉質の小さいひれ)は臀びれ基底(付け根の部分)後端の前上方にある。胸びれは12~16軟条で短く、腹びれの基底を越える。鰓耙(さいは)は上枝に5~8本、下枝に13~19本。

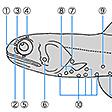

また、発光器は種の重要な特徴である。肛門(こうもん)上発光器SAO(図中⑫、以下同)は3個で、直線状に斜めに並び、最上のものは側線直下に、最下のものは4番目の腹部発光器VO(⑪)より後ろに位置する。腹部発光器は4個で、水平に並ぶ。腹びれ上発光器VLO(⑨)は中央の肛門上発光器と同一水平線上に位置する。胸びれ下発光器PVO(⑧)は2個で、斜めに並ぶ。胸びれ上発光器PLO(⑦)は胸びれ基底上端よりもかなり上方にある。体側後部発光器Pol(⑭)は1個で、側線のわずかに下の、脂びれの基底前端下方にある。前部臀びれ発光器AOa(⑬)は6~10個。後部臀びれ発光器AOp(⑮)は4~7個で、1番目のものは臀びれ基底後端の上にある。尾びれ前発光器Prc(⑱)は2個で、尾びれ基底下の尾柄(びへい)にやや斜めに並ぶ。雄には5~8個の発光鱗(りん)からなる大きい尾柄上部発光腺(せん)SUGL(⑯)があり、雌には2~6個の発光鱗からなる小さい尾柄下部発光腺INGL(⑰)がある。

最大体長は7.5センチメートルほどになる。昼間は水深900メートルまでの中深層にすみ、夜間には水面近くまで日周鉛直移動をする。日本では、10月~翌年3月ころに静岡県三保(みほ)海岸によく打ち上げられる。

本種はススキハダカ属に属するが、鰓孔の上部が突出することで、同属の日本産のヒカリハダカM. aurolaternatumおよびササクレハダカM. lychnobiumと区別できる。

[尼岡邦夫 2025年1月21日]