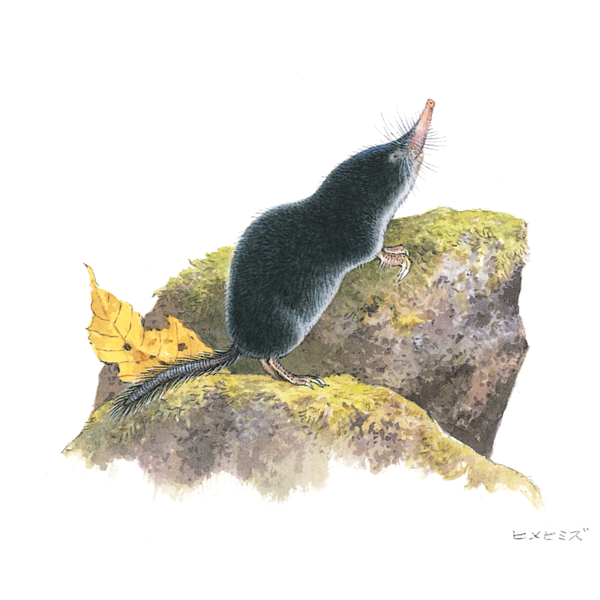

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ヒメヒミズ」の意味・わかりやすい解説

ヒメヒミズ

ひめひみず / 姫日不見

lesser Japanese shrew-mole

[学] Dymecodon pilirostris

哺乳(ほにゅう)綱真無盲腸目モグラ科の動物。同科ヒミズ亜科ヒメヒミズ属に含まれる日本特産種で、ヒメヒミズモグラともよばれる。本州、四国、九州の山地(とくに高山)に分布している半地中性の小形のモグラである。近縁種のヒミズに似るが、尾の長さの比率や歯列の特徴から識別できる。頭胴長7~8.4センチメートルで、尾長は3.2~4.4センチメートル。ヒミズより細く長い棒状の尾をもつのが特徴。歯数は38本で、歯式はかつて

とされてきたが、最近の研究では

が支持されており、ヒミズより下顎小臼歯(かがくしょうきゅうし)が1対多いのが特徴である。外部形態の特徴はヒミズよりも本種のほうが地下適応性が低いことを意味しており、岩礫(がんれき)地や笹原といった堆積層の少ない環境を好んで生息するため、より立体的な空間を活発に利用することができる。昆虫やミミズなどの土壌動物を捕食する。主として標高の高い山岳地域に分布するが、青森県や和歌山県では低い山地でも生息の記録がある。繁殖に関する情報はほとんどないが、生殖器の状態から判断して春に繁殖し、1回に3~6子を出産すると考えられている。寿命は2年程度とみられるが、詳しい生態には謎(なぞ)が多い。

[川田伸一郎 2024年12月16日]