関連語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「プランクの放射公式」の意味・わかりやすい解説

プランクの放射公式

ぷらんくのほうしゃこうしき

Planck's law of radiation

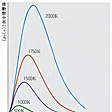

ドイツの物理学者プランクの与えた、熱放射に関する公式。黒体の熱放射は空洞放射が壁の小穴から漏れて出るときのものに等しいが、単位面積から単位時間に出ていく放射(電磁波)のうち、振動数がνとν+dνの間のもののエネルギーをρT(ν)dνとすると、振動数分布ρT(ν)が

で与えられるという公式。hはプランク定数、kはボルツマン定数、cは光速、Tは絶対温度である。黒体放射の分布を古典統計力学で求めようとしたイギリスのレイリーの結果はνの小さい極限(の左端)のρTがほぼν2Tに比例する部分しか与えることができず、別の仮定を用いたドイツのウィーンの結果はνの大きいほうでしか実験と一致しなかった。これらをつなぎ、実験と完全に一致する式として1900年にプランクの提唱したのが前述の式である。この式を導くには、振動数がνの電磁波のエネルギーのやりとりはhνの整数倍の値でしか行うことが許されない、という量子仮説が必要であり、これはさらにアインシュタインの光量子説へと発展させられ、量子論が生まれるきっかけとなった。

[小出昭一郎]

[参照項目] | | | | | |

法則の辞典 「プランクの放射公式」の解説

プランクの放射公式【Planck radiation formula】

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...