関連語

精選版 日本国語大辞典 「寄生根」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「寄生根」の意味・わかりやすい解説

寄生根

きせいこん

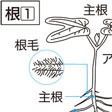

寄生植物の根で、宿主(しゅくしゅ)となる他の植物の組織の中へ侵入して吸器となり、水や養分を吸収できるように特別に変形した根をいう。寄生植物は双子葉類にみられ、宿主は被子植物であるが、それぞれ特定の植物群に寄生する場合が多い。寄生根は通常の根が保護組織としてもつ根冠(こんかん)を備えず、宿主の維管束に接するまで侵入する。寄生根の維管束の木部(もくぶ)や篩部(しぶ)はそれぞれ宿主の木部や篩部と連絡する。寄生植物には葉緑素を欠く全寄生と、葉緑素をもつ半寄生とがあり、寄生根を地上につくるものと地下につくるものがある。ヤドリギは半寄生で、樹上で発芽して寄生し、ネナシカズラやスナヅルは全寄生で、他の植物に絡んだ茎からの不定根が寄生根となる。ナンバンギセル、ハマウツボ、オニクは全寄生で、地下に寄生根がある。

[西野栄正]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「寄生根」の意味・わかりやすい解説

寄生根

きせいこん

parasitic root

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...