関連語

精選版 日本国語大辞典 「碇」の意味・読み・例文・類語

いかり【碇・錨・矴・重石・沈石】

- 〘 名詞 〙

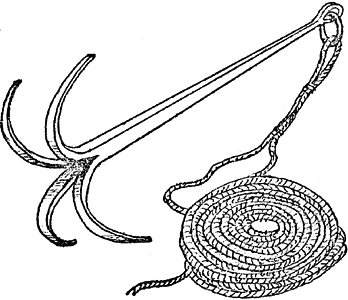

- ① 船を留めておくために綱や鎖をつけて水底に沈めるおもり。古代は、「万葉」の表記に「重石」の例があるように単に石を用いたが、中古から近世初期までは鍵形の枝木に石を結びつけた木碇(きいかり)が主に使われ、以後は、鉄製の四爪碇(よつめいかり)が主に用いられた。アンカー。

- ② 猫の首ひもの端につけ、ものにかけて引き留めるようにした碇型の具(枕草子春曙抄(1674))。

- [初出の実例]「猫の〈略〉いかりの緒、組のながきなどつけて引きありく」(出典:枕草子(10C終)八九)

- ③ 碇型の具。

- (イ) 水中のものをひっかけて釣りあげるためのもの。

- [初出の実例]「とれました・いかり過分に御座ります」(出典:雑俳・軽口頓作(1709))

- (ロ) 壁面などにひっかけて、高いところにのぼるためのもの。

- [初出の実例]「塀のおほひに、くまで、いかりなどをうちかけうちかけのぼりける」(出典:室町殿日記(1602頃)五)

- (イ) 水中のものをひっかけて釣りあげるためのもの。

- ④ ①を模様化したもの。

- [初出の実例]「肩に金てこ、裾にはいかり」(出典:黄表紙・江戸生艷気樺焼(1785)下)

- ⑤ 紋所の名。①を図案化したもの。いかり、いかりかたばみ、よついかり、はないかりなどの種類がある。

普及版 字通 「碇」の読み・字形・画数・意味

碇

13画

(異体字)

7画

[字訓] いかり

[字形] 形声

声符は定(てい)。字はまた

に作る。もと

に作る。もと (てん)に従う字で、

(てん)に従う字で、 は

は 定、場所を定めておくことをいう。投

定、場所を定めておくことをいう。投 のところを定め、いかりを下ろす。

のところを定め、いかりを下ろす。[訓義]

1. いかり。

2. いかりをおろす。

[熟語]

碇宿▶・碇石▶・碇鉄▶・碇泊▶

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の碇の言及

【錨】より

…船を係留設備のないところに停泊させる際に用いられる道具で,通常,錨鎖(びようさ)(アンカーチェーン)とともに投下して船を一定の位置に固定する。錨の歴史は古く,碇という字が用いられたことからもわかるように,古代には石や石をL字形の木片に縛ったものが用いられた。英語のanchorの語源はギリシア語のagkyra(〈曲がったもの〉〈鉤(かぎ)〉の意)に由来する。…

※「碇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

1/16 デジタル大辞泉プラスを更新

1/16 デジタル大辞泉を更新

12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加

10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新

8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新