関連語

精選版 日本国語大辞典 「賀茂の祭」の意味・読み・例文・類語

かも【賀茂】 の 祭(まつり)

- 京都の、賀茂別雷神社(かもわけいかずちじんじゃ)(=上賀茂神社)と賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)(=下鴨神社)の祭例。古くは四月第二の酉(とり)の日、現在は、五月一五日に行なわれる。祭の前の午(うま)または未(ひつじ)の日に、賀茂川で斎院の御禊(ごけい)がある。京都鎮守の祭で、平安時代には特に盛大となり、単に祭といえばこの祭を意味した。葵の葉で牛車や簾(すだれ)、社殿や祭人の冠(葵鬘(あおいかづら))などを飾り、賀茂の家々の門にも葵をかけたので、葵祭ともいう。石清水八幡宮の南祭に対して北祭といわれることもある。

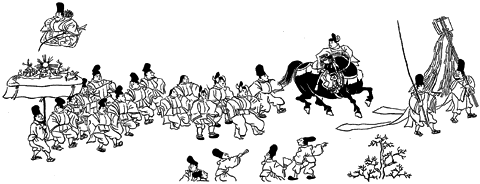

賀茂の祭〈年中行事絵巻〉

賀茂の祭〈年中行事絵巻〉- [初出の実例]「禁二山背国賀茂祭日会レ衆騎射一」(出典:続日本紀‐文武二年(698)三月辛巳)

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...