三和音(読み)サンワオン(その他表記)triad

関連語

精選版 日本国語大辞典 「三和音」の意味・読み・例文・類語

さん‐わおん【三和音】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「三和音」の意味・わかりやすい解説

三和音

さんわおん

triad 英語

common cord 英語

Dreiklang ドイツ語

accord parfait フランス語

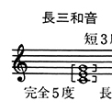

西洋音楽の和声学用語。ある音を根音と定め、その上に3度上(うえ)の音とさらにそれより3度上の音とを積み重ねてできる和音、すなわち、根音とその3度上の音と5度上の音とから構成される和音のこと。3度には長3度と短3度、5度には完全5度と減5度と増5度の音程関係があり、その組合せ方によって三和音は区別される。もっとも基本的なものは長三和音、短三和音、減三和音、増三和音の4種である。

17世紀から19世紀までの調的和声法においては、前二者が主要な役割を、後二者が副次的な役割を担うのに対し、20世紀初頭に愛好された全音音階では増三和音が主要な和音となっている。しかし、十二音音楽や無調音楽などに至り調組織が破壊されると、三和音そのものの意義が失われ、音楽で三和音が主体をなすことはなくなった。

[黒坂俊昭]

[参照項目] |

百科事典マイペディア 「三和音」の意味・わかりやすい解説

三和音【さんわおん】

→関連項目和声

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

音楽用語ダス 「三和音」の解説

三和音 [triad ]

出典 (株)ヤマハミュージックメディア音楽用語ダスについて 情報

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...