翻訳|harmony

精選版 日本国語大辞典 「和声」の意味・読み・例文・類語

か‐せいクヮ‥【和声】

- 〘 名詞 〙

- ① ( 「か」は「和」の漢音 ) 二つ以上の旋律が同時に調和して響くこと。わせい。〔辞林(明治四〇年版)(1907)〕

- ② やわらいだ声。相和してうたう声。〔春秋左伝‐昭公二一年〕

改訂新版 世界大百科事典 「和声」の意味・わかりやすい解説

和声 (わせい)

harmony

和声(ハーモニー)の語源は,古代ギリシアのハルモニア(調和)に由来するが,今日,和声といった場合,音楽において和音が水平的・時間的に連結されたとき,その音響現象を意味する。したがって広義には複数の楽音が垂直的に同時に響く音楽すべてに和声現象が生じるが,狭義には,和音の連結法が作曲技法の基礎となった18~19世紀ヨーロッパの機能和声法を指す。広義には,ヨーロッパ音楽では中世のオルガヌム以降,ルネサンスのポリフォニー音楽などに,まだ十分に規則化されない和声現象が豊かにみられ,また民族音楽においても,ガムラン,雅楽などをはじめとして多くみられる。しかし和声という概念は,本来ヨーロッパ音楽において用いられた概念であり,民族音楽においては,これと区別して多音性あるいは多声性Mehrstimmigkeitという概念でとらえるのが普通である。

機能和声functional harmony

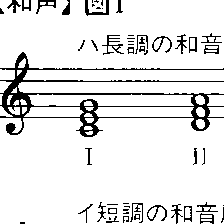

機能和声法とは,おもに17世紀終りから20世紀初頭までの長・短調(調,長調)の音階に基づくヨーロッパ音楽を支配した和音連結の法則であり,作曲技法の基礎であった。この和声法における和音の基本は,ある調の音階音を根音とする3和音(和音)にある。図1はその関係を示しており(ローマ数字は音階の第1音をⅠ度として順にその度数を示したもの),このなかでもⅠ度(主和音),Ⅳ度(下属和音),Ⅴ度(属和音)の三つを,とくに主要3和音という。主和音(トニカ(トニック,T)機能)は,その調の中心和音の機能をもち,これに従属する関係で5度上(4度下)の属和音(ドミナント(D)機能),4度上(5度下)の下属和音(サブドミナント(S)機能)がある(下属和音は5度下の属和音の意味。図2)。主要3和音以外の和音を副3和音というが,この副3和音は主要3和音の代理機能をもつものとされ,T機能の代理としてⅥ度,S機能の代理としてⅡ度があり,Ⅲ度は前後関係によってTまたはD機能をもつ。またⅦ度は通常代理としてではなく,属7和音(V7,D機能)の根音省略形として扱われる(図3)。このようにすべての和音がT,S,Dいずれかの機能をもっていることが機能和声法の根幹であり,さらに和音をそれ自体としてでなく,それぞれの調における相互関係によって規定される〈機能〉としてとらえていることに特徴がある。たとえば図1においてヘ・イ・ハの和音は,ハ長調においてはⅣ度・S機能であるが,同じ和音がイ短調においてはⅥ度・T機能の代理であり,ヘ長調においてはⅠ度・T機能そのものとなる。

次に一つの調における各和音は,その機能によって連結・進行の仕方が規定されており,中心となるT機能をもつ和音からはS,D機能両方の和音への往復進行が可能であるが,D機能の和音からS機能の和音への進行は禁じられており,S→Dの一方通行となる。さらに同じ機能内の和音においては代理機能の和音から,主たる機能の和音への進行が禁じられている。図4は矢印によって進行可能な和音の概略を示してあるが,Ⅲ度は前後関係によって異なる。したがって和音の連結法は,つねにTに回帰する型,すなわちT→D→T,T→S→T,T→S→D→Tの3種に大別でき,この型をカデンツKadenz(終止形)という。図5はT→D→T,T→S→D→Tの2種のカデンツが組み合わされた例であるが,一つの楽曲はこのカデンツが多様に組み合わされて構成されるのである。実際の楽曲においては,旋律運動をより自由にするため,本来の和音以外の音が用いられ,それを非和声音という。図6の×印は非和声音である。

また一つの楽曲は,短い曲でない限り,一つの調のみで構成されることはほとんどない。原則的に曲の開始部分と終止部分は同一の調であるが,他は同一の調とは限らない。その際,ある調から別の調へ移ることを転調という。この調の配置は音楽形式によって異なり,単純な3部形式,A-B-Aでは,A部分が同一の調であり,B部分で転調する。そして,最初と最後の部分(A部分)を占める調を主調という。したがって,調同士の間でも和音のカデンツと類似した関係が生ずる。たとえばハ長調→ト長調→ハ長調という楽曲は,ハ長調をT機能とした,調同士のT→D→Tの関係となる。ただし調同士の間ではD→S機能の禁則はなく,ハ長調(T)→ト長調(D)→ヘ長調(S)→ハ長調(T)という構成は多くある。機能和声法は,このように単に和音の連結法だけでなく,調という単位で楽曲構成の基礎ともなったのである。

機能和声法はラモーの《和声法》(1722)において理論的にほぼまとめられ,これは後の時代の和声理論の原型となった(なお,和音を度数としてローマ数字で表記したのは,ウェーバーJacob Gottfried Weberの《作曲理論体系の試論Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst》3巻(1817-21)が最初である)。

歴史

ヨーロッパ音楽における広義の和声現象の発展史は,ほぼ次のように概観できよう。

(1)中世 和声現象は,ポリフォニーの出現とともに生ずる。その最初の例は9世紀ころ興った平行オルガヌムであり,4度,5度音程を中心とし,3度音程はまだ不協和音程とされていた。オルガヌムは,自由オルガヌム(11世紀),メリスマ・オルガヌム(12世紀),そして13世紀の3~4声部の定量オルガヌムと発展するが,その過程でしだいに3度音程への認識が現れてくる。ポリフォニーの主流は13世紀以降モテットに移り,声部も3~4声が標準となる。モテットの発展過程のなかで終止形としてD→Tに相当する和声現象が明確となってくるが,楽曲構成の原理は水平的な声部進行にあった。

(2)ルネサンス時代 15~16世紀は,教会音楽を中心として4声およびそれ以上のポリフォニーが最初の頂点を迎える。和声的には,3度音程が協和音として認められ,T→S→T,T→D→Tなどの進行は多く認められるが,まだ教会旋法に従っていた時代であり,機能和声的な和音の連結の法則として認識されるには至らなかった。この時代の和声は旋法的和声法modal harmonyという。

(3)バロック時代 16世紀から17世紀への時期に,8種の教会旋法は,しだいに長・短調の2種の全音階に収斂(しゆうれん)していく。17世紀中葉には全音階が主体となり,17世紀後半には機能和声法の骨格がほぼ完成した。これは18世紀に,ラモーの理論書の出現によって決定的なものとなる。こうした和声法を旋法的和声法に対して調的和声法tonal harmonyともいう。

(4)古典-ロマン派時代 機能和声法のより複雑化の時代であり,とくに19世紀ロマン派時代には,それまで楽曲構成の基礎であった機能和声法が,先に述べた構成的意図よりも,その場面における感情表出や,色彩的効果に重きがおかれることによって拡大・複雑化された。ショパン,リスト,R.ワーグナーらは半音階的な書法によって機能和声法を拡大し,和声語法を豊かにした。そこでは図7にみられるように,半音階的声部進行と,短い区間での転調が特徴であり,またT機能の和音を省略してS→Dのみで転調していくことが多い。ここでは既に述べた調のもつ楽曲構成の意味より,色彩的転調に重きがおかれている。とくにR.ワーグナーの影響は大きく,19世紀後半のブルックナー,マーラー,R.シュトラウスや,初期のシェーンベルクは,ワーグナーの和声法の延長線上にある。

しかし,半音階法を多用することによって長・短2種の全音階の基礎が侵食され,機能和声法における根幹である〈T機能への回帰〉という力が弱化し,それに伴って新しい和声法,作曲法への欲求が強まった。20世紀初頭になると,ドビュッシー,スクリャービンらが,機能和声によらない独自の和声法を確立した。彼らは,和音を相互関係によって意味をもつ機能としてでなく,その色彩性,表現性を強調して和音それ自体を独立した音響体として扱う和声法を創案したのである。またシェーンベルクは,機能和声法の中心である主和音の支配性を拒否し,どの音にも中心音性を与えない〈無調性〉の作風を確立した(無調音楽)。

(5)現代 第1次世界大戦後,シェーンベルクの創案した十二音技法は,無調性の組織的作曲法ともいえるもので,これによって機能和声法の歴史は事実上終止符を打たれた(十二音音楽)。しかし,両大戦間の新古典主義の時代には,機能和声法はさらに複雑化され,多様化されて保守的傾向の作曲家たちの間で余命を保った。しかし第2次大戦後,不確定性の音楽,電子音楽などの出現によって,機能和声法はまったくその意味を失った。

今日では,童謡や校歌など単純な音楽をはじめポピュラー・ソング,歌謡曲,フォーク・ソングなどが機能和声法に従って書かれている。ただしこれらの曲は,コード・ネームで和声が指定されていることが多い。たとえば,コード・ネームで,C→Am→Dm→G7→Cとあれば,ハ長調のⅠ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅴ7→Ⅰの意味である。また1970年代後半以降の現代音楽において,とくに若い作曲家たちが,まったく新しい価値意識のなかで,従来とは異なった仕方で機能和声を用いた作品をしばしば書いている。

→調性

執筆者:佐野 光司

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「和声」の意味・わかりやすい解説

和声

わせい

harmony 英語

Harmonie ドイツ語

harmonie フランス語

armonia イタリア語

音楽用語。古代ギリシアのハルモニア(調和)に由来する。

[黒坂俊昭]

定義

音高の異なる二つの楽音の同時的響きを音程interval(英語)、三つ以上の楽音の同時的響きを和音chord(英語)というが、和声とは、そういった音程や和音の水平的進行、あるいはそれらの相互関係をさす。

通常、和声は10世紀以降の西洋音楽に対して用いられるが、より狭義には17世紀以降の調性音楽(バロック音楽、ウィーン古典派音楽、ロマン派音楽)における機能和声法の体系をさす。確かに「和声」をより広義に解釈した場合、西洋音楽以外の音楽で多声性をもった楽曲にも和声的現象を認めることはできるが、そこでは和音の配列の方法や和音の相互関係の方法などがほとんど考慮に入れられていないため、「和声」とはいいがたい。

また、和声は音の同時的な響きにかかわるため、通例「音楽の垂直的な側面」としてとらえられ、「音楽の水平的な側面」とみなされる旋律と対立させられる。しかし、和声はあくまでも同時的響きの連続を意味し、声部進行(=旋律)を考慮に入れるため、かならずしも和声と旋律が対立するとはいえない。そのような和音や音程(以下、和音とだけいう)の進行や和音間の相互関係は、時代様式や作曲家の個人様式によってさまざまであるが、その個々の方法をさして和声法、たとえばルネサンス音楽の和声法、ストラビンスキーの和声法などのようにいう。この和声法という用語は、しばしば対位法と対立して用いられるが、同時的響きを考慮しない対位法はなく、逆に各声部の旋律を考慮しない和声法もないことから、和声法と対位法もかならずしも対立した概念ではありえない。

[黒坂俊昭]

歴史

西洋音楽では10世紀の中ごろ、それまで単声で歌われていた聖歌を二声で歌おうとする試み(もとの聖歌の四度音程下に平行に同じ旋律を付け加えた複旋歌=平行オルガヌム)が初めてなされた。このことは、和音の誕生および和声(法)の芽生えを意味し、以降の西洋音楽を他の地域の音楽と区別する決定的な要因となった。というのは、平行オルガヌムでは、すでにその登場のときから、旋律の終止する箇所(終止音とその前の音)で二声間の音程が増四度になるのを避けるため、旋律を反進行ないしは斜進行させる現象がみられ、異なる音高をもつ二音の響きが単に偶然的に羅列されるのではなく、意図をもって協和音程にしようとする方法がとられているからである。ルネサンス期では、四声部以上の楽曲が多くつくられ、さらに三度音程も協和音程に加えられるようになるが、作曲技法としては対位法が中心で、音組織は依然として教会旋法によっていた。バロック時代になると、8種の教会旋法が現在の長・短調の全音階に集約され、フランスのラモーの『和声論』(1722)によって機能和声法の理論が確立する。古典派・ロマン派時代は機能和声法中心の時代である。古典派では単純明快な協和音を多用し、安定した音楽が多くつくられたが、ロマン派になると大胆な不協和音の使用、遠隔調への転調、半音階的書法の使用などにより、和声法がさらに複雑・拡大化された。この傾向は年代を追うごとに強まり、20世紀初頭にはドビュッシーが機能和声法によらない独自の和声法を確立するに至る。そして第一次世界大戦後、シェーンベルクの十二音技法の出現によって機能和声法の歴史は事実上終わりを迎えるが、大戦間の新古典主義の時代にふたたび復活し、多様化された。第二次大戦後は、不確定性の音楽や電子音楽などの出現によって機能和声法はその意味を失う。しかしふたたび今日では、とくに若い作曲家たちの間で機能和声法が見直され、従来とは異なった方法でこれを用いた作品が生み出されている。

[黒坂俊昭]

機能和声法

調性音楽は楽曲ごとにある主音を中心として安定する主調を保持しており、そのなかでは和音が機能的に配列されている。その機能は和声の調的機能とよばれ、トニカ和音tonica(イタリア語、略してT)、ドミナント和音dominant(英語、略してD)、サブドミナント和音subdominant(英語、略してS)の3種類に大別される。トニカ和音は楽曲の調性を決定するうえでもっとも重要な和音で、I度の和音(主和音)およびその代用としてⅥ度の和音などがこれに属する。ドミナント和音はトニカ和音を導いたり半終止をしたりする和音で、V度の和音(属和音)およびその代用としてⅦ度やⅢ度の和音の第一転回などがこれに属する。サブドミナント和音はフレーズの終止に向かうドミナント和音に先だったり、直接トニカ和音と結び付いてフレーズを終止させたりする和音で、Ⅳ度の和音(下属和音)およびその代用としてⅡ度の和音の第一転回などがこれに属する。

調性音楽ではこのような和音が主軸となって個々の和音が分類され、これらを機能的に配列することによって一連の和音連結、つまり和声が形成される。この和声進行のもっとも顕著な例は、「T→D→T」や「T→S→T」や「T→S→D→T」に代表されるカデンツKadenz(ドイツ語)で、このカデンツこそが機能和声法の根幹をなすといってよい。

[黒坂俊昭]

和声学

和音や和声の分析は、実際の楽曲に際してはそれほど容易ではない。そこで、そういった分析を通して和音や和声に関する事柄を学として系統だてた理論的研究がある。一般に和声学とよばれ、和音の分類に始まり、和音の相互関係あるいは機能的配列方法、さらには楽曲構成における和声の内在的法則などがその分野で研究される。その代表的な研究者はフランスのラモーで、彼の代表的著作『和声論』(正式タイトルは『自然原理に還元された和声論』1722・パリ刊)は、後代の機能和声理論の源流となった。

[黒坂俊昭]

『池内友次郎・島岡讓著『和声 理論と実習』三巻・別巻一『課題の実施』(1964~67・音楽之友社)』▽『O・アラン著、永富正之・二宮正之訳『和声の歴史』(白水社・文庫クセジュ)』▽『A・シェーンベルク著、上田昭訳『新版 和声法――和声の構造的諸機能』(1982・音楽之友社)』

百科事典マイペディア 「和声」の意味・わかりやすい解説

和声【わせい】

→関連項目古典派音楽|旋律

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「和声」の読み・字形・画数・意味

【和声】わせい

和聲

和聲 り、則ち

り、則ち 謂(いはゆる)曲なり。古樂府に皆聲

謂(いはゆる)曲なり。古樂府に皆聲 り、詞

り、詞 り。

り。 屬して之れを書するときは、賀賀賀・何何何と曰ふの

屬して之れを書するときは、賀賀賀・何何何と曰ふの の如し。皆和聲なり。

の如し。皆和聲なり。字通「和」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「和声」の意味・わかりやすい解説

和声

わせい

harmony

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

音楽用語ダス 「和声」の解説

和声 [harmony]

出典 (株)ヤマハミュージックメディア音楽用語ダスについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の和声の言及

【旋律】より

…音楽を構成する最も基本的な要素の一つで,メロディmelody,節(ふし)ともいう。最も広義の旋律とは高低変化を伴う一連の音が横(線的・継時的)に連なったものを指し,複数の音を縦(同時的)に結合した和音,および和音の進行からなる和声と対照的な現象といえる。しかし,リズムを欠いた音の連続は抽象的な音列ないし音高線にすぎず,音楽としての旋律は音の高低とリズムの結合によってはじめて成立する。…

※「和声」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...