和音(読み)ワオン(その他表記)chord

精選版 日本国語大辞典 「和音」の意味・読み・例文・類語

か‐おんクヮ‥【和音】

わ‐おん【和音】

- 〘 名詞 〙 音楽で、高さの違う二つ以上の音が同時に響いて合成された音。和声の時間的な単位となる。和弦。かおん。〔物理学術語和英仏独対訳字書(1888)〕

改訂新版 世界大百科事典 「和音」の意味・わかりやすい解説

和音 (わおん)

chord

Akkord[ドイツ]

楽音として音楽に用いられる音のなかで,異なった3個およびそれ以上の音が同時に響いたとき,これを和音(コード)という。2音のみの場合は音程というか,または和音のいずれかの音の省略と考える。したがって騒音が複雑に響いても,また電子音による〈ホワイト・ノイズ(白色雑音)〉(雑音)なども和音とはいわない。和音は,広義にはどの民族の音楽にも存在することになるが,狭義にはヨーロッパの芸術音楽のなかで発展してきたものを指す場合が多く,ここでもそれを中心に述べる。

和音の概念は,ポリフォニー音楽の発展に伴って生まれてきたもので,理論的にはツァルリーノの《音楽論》(1558)によって基礎づけられた。だが和音が作曲技法の中心を成すようになったのは,和音の特定の連結法(機能和声法)が明確になった17世紀後半から18世紀にかけてであり,今日特定の和音として名称のある和音の多くは,この時期にすでに用いられている。

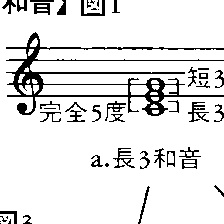

和音の名称は,その構造によって異なり,最も基本的なものは長3和音(図1-a),短3和音(同b),増3和音(同c),減3和音(同d)である。図1が示すように,これらは長短の3度音程(音程)の組合せ方によっており,この異なった3音を3度音程で積み重ねたものを総称して3和音という。また,長3和音と短3和音の2種のみを協和和音といい,他のすべての和音を不協和音という。なお主要3和音(主和音(トニカ),属和音(ドミナント),下属和音(サブドミナント))などの名は,和音の構造(種類)名ではなく,和声法における機能上の名称である。機能的に解釈すれば,たとえば図1-aのハ・ホ・トの和音は,ハ長調では主和音,ヘ長調では属和音,ト長調では下属和音となり,一つの和音が多様に解釈されることとなる。

3度で積み重ねられた一つの和音は,その最低音を〈根音〉,3度上の音を第3音,その3度上(根音から5度上)の音を第5音という。和音は転回されると根音が最低声部ではなくなって形態が変わるが,根音,第3音,第5音などの名称は変わらず,また図1に示した長3和音,短3和音などの名称も変わらない(図2)。この際第1転回形の和音を〈6の和音〉,第2転回形を〈4,6(しろく)の和音〉ともいう。

3和音の第5音の上にさらに3度(根音から7度)音程の音が加えられた場合,これを〈7の和音〉または4(音)和音という。代表的なものは,属7和音(図3-a),長7和音(同b),短7和音(同c),減7和音(同d),半減7和音(同e)である。このうち,属7和音は属和音の7の和音の意味で,本来機能名であるが,ロマン派時代から独立して用いられたため,構造名としても定着している。また,属7和音の第7音の上に3度(根音から9度)音程の音が加えられた場合,これを属9和音(まれに5音和音)という(図5)。さらに3度ずつ上に積み上げることが可能であるが,多くは非和声音として用いられ,独立した和音としては属13の和音がある(図4)。

こうした3度の積重ねによる和音構造のほかに,和音の構成音を臨時記号によって変化させた変化和音がある。その代表的なものに〈増6の和音〉として総称される3種の和音があり,それぞれ〈フランスの6〉〈ドイツの6〉〈イタリアの6〉の和音と名づけられている(図7-a,b,c)。この和音は,ラモーの《和声論》(1722)以来,a′,b′,c′の和音の転回形として解釈され,機能的にはサブドミナントとされてきた(ただしサブドミナントという名称はラモーの《新体系Nouveau système》(1726)から現れる)。これらの和音は,単独に響いてもその構造の独自性のために他と区別されうる。しかし,〈ナポリの6〉(図6)の和音は,構造上は長3和音の第1転回形にすぎないが,機能的な独自性のため,とくに名称づけられている。これは主和音の2度上の和音の変化和音で,サブドミナントの機能として扱われる。

20世紀に入ると,音響への探求から3度構成以外の和音がドビュッシー,シェーンベルクらによって用いられはじめた。4度を積み重ねる〈4度和音〉,5度を積み重ねる〈5度和音〉(図8-a,b)などはその顕著なものである。しかし,それ以上に,特定の名称をもたない2度,4度,7度を中心とした和音や,また6音以上の多くの構成音を含む和音が出現した。和音構造に関係なく,6音以上の構成音をもつ和音を〈多音和音mehrtöniger Akkord〉ともいう。スクリャービンの〈神秘和音〉(図9)もその一つである。これは4度和音の一種と考えられてきたが,V.デルノワの《スクリャービンの和声Garmoniya Skryabina》(1968)以来,図9-bのように,属9和音の第5音を下行変質(変ト音)させ,付加6度音(イ音)を付けた和音としての解釈が認められてきた。

こうした和音構造の多様化,複雑化を,一つの理論体系のなかで分類しようとした試みは少なくないが,最も成功した例はヒンデミットの《作曲の手引Unterweisung im Tonsatz》(1937)にみられる。ここではあらゆる垂直的音響現象を6類12種の和音グループに分類している。

第2次大戦後は,不確定性の音楽,電子音楽,トーンクラスターなどの出現により,和音という概念は後退し,多様な音色を目的とした音響体という概念が主体となっている。

→和声

執筆者:佐野 光司

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「和音」の意味・わかりやすい解説

和音

わおん

chord 英語

Akkord ドイツ語

accord フランス語

accordo イタリア語

音楽用語。コードともいう。音高の異なる楽音を同時に鳴り響かせたときに生じる合成音の響きをいう。通常、楽音は三つ以上必要で、二つだけの場合は音程interval(英語)といって和音とは区別する。ただ最初は3音であったが、1音省かれて2音になる場合もわずかにある(たとえばドミソの和音のミを省いた空虚5度の和音など)。

[黒坂俊昭]

種類と分類

和音は異なる楽音を三つ以上選択すればよいので、理論上は無数の種類をつくりだせることになるが、西洋の調性音楽においてはその選択に一定の規則が設けられている。すなわち、一つの楽音の上に3度音程上の楽音を次々に積み重ねる方法で、たとえばドを基準にすれば、その上にミ、ソ、シ、……と積み上げていかなければならない。その場合、基準になる楽音(根音とよばれる)と積み上げられた楽音との音程関係から、いくつかの種類の和音がつくりだされる。

3音から構成される和音は三和音とよばれ、それには長三和音、短三和音、増三和音、減三和音の4種類がある。また、4音から構成される和音は、根音と4番目の楽音との音程関係が7度であることから七の和音とよばれる。七の和音も、その構成音の音程関係によって、属七の和音、長七の和音、短七の和音、導七の和音、減七の和音の5種類がある。さらに、5音から構成されるものは、根音と最上音との音程関係が9度、6音の場合は11度、7音の場合は13度であることから、それぞれ九の和音、十一の和音、十三の和音とよばれる。これらの和音は構成音が多いため、根音と2番目の音(根音の3度上にあることから第3音とよばれる)、最上音の3音以外の楽音を省略する場合が多い。なお、すべての構成音が含まれる和音は完全和音とよばれ、構成音がいくつか省略された和音は不完全和音とよばれる。

また、3度の積み重ねによってつくられる和音は、さらに異なった方法、つまりその合成音の響き方によって、協和音(または協和和音concord)と不協和音(または不協和和音discord)とに分類される。あらゆる和音のうち、長三和音と短三和音が前者に属し、その他のすべての和音は後者に属する。

[黒坂俊昭]

名称

和音は根音を音階上のどの音にするかによって、それぞれ呼称が与えられている。通例、ローマ数字の大文字を用いて、音階(調)の主音を根音とする3和音をⅠ度の和音、主音から2度上の第2音を根音とする三和音をⅡ度の和音、第3音を根音とする三和音をⅢ度の和音と順によぶ。このなかでとくに主音上の三和音(Ⅰ度の和音)と属音上の三和音(Ⅴ度の和音)および下属音上の三和音(Ⅳ度の和音)の三つは、楽曲を構成するうえでもっとも重要な役割を果たす和音で、それぞれ主和音、属和音、下属和音ともよばれる。またこの三つの和音をまとめて主要三和音、残りのⅡ度、Ⅲ度、Ⅵ度、Ⅶ度の和音を副三和音という。

また、近年よく用いられるコードネームとは、調に関係なく、根音の音名と和音の種類によって名づけたもので、Cを根音とする長三和音はC、Dを根音とする短三和音はDm.のように書く。増三和音や減三和音の場合は、音名の横にそれぞれaug.やdim.と添えられる。

なお、和音には、こういった音階上の音以外の変化音を含む和音もある。そこでそれらを区別し、前者を全音階的和音、後者を半音階的和音とよんでいる。

[黒坂俊昭]

基本と変形

和音は構成音の配列順序によっていろいろなバリエーションを生み出すことができる。根音を最低音に置く和音を基本位置(または根音位置)というのに対し、それ以外のバリエーションは総称して転回和音とよばれる。この転回和音はさらに、最低音にどの音があるかによって、すなわち最低音が第3音であるか、第5音であるか、第7音であるかによって、第1転回、第2転回、第3転回といったぐあいに分類される。したがって、基本位置のなかで第3音が1オクターブ上げられた場合は、基本位置の楽音構成とは異なるが、最低音が根音であるため、やはり基本位置とされる。

なお、調的音楽の崩壊した20世紀の音楽では、4度音程の楽音を積み重ねていく4度和音fourth chordなど、3度の堆積(たいせき)以外による和音も用いられている。そのもっとも顕著な例は、スクリャービンによって考案され用いられた神秘和音である。

[黒坂俊昭]

百科事典マイペディア 「和音」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

音楽用語ダス 「和音」の解説

和音(コード) [code]

出典 (株)ヤマハミュージックメディア音楽用語ダスについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の和音の言及

【旋律】より

…音楽を構成する最も基本的な要素の一つで,メロディmelody,節(ふし)ともいう。最も広義の旋律とは高低変化を伴う一連の音が横(線的・継時的)に連なったものを指し,複数の音を縦(同時的)に結合した和音,および和音の進行からなる和声と対照的な現象といえる。しかし,リズムを欠いた音の連続は抽象的な音列ないし音高線にすぎず,音楽としての旋律は音の高低とリズムの結合によってはじめて成立する。…

【調性】より

…調性という言葉は1821年フランスの著述家カスティル・ブラーズCastil‐Blazeによって最初に用いられたが,先に述べた広・狭義の調性概念はフェティスの1844年の論文によって確立された。

[機能和声的調性]

機能和声は長調・短調の全音階に基づいており,そこから3度音程で構成される3和音(和音)相互の機能関係から成っている。調性はここではカデンツ(終止法)という和音連結の法則,T(主和音,トニカ)→S(下属和音,サブドミナント)→D(属和音,ドミナント)→Tの過程の中で確立される。…

※「和音」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...