翻訳|scale

精選版 日本国語大辞典 「音階」の意味・読み・例文・類語

おん‐かい【音階】

- 〘 名詞 〙 一定の音程(音の間隔)で高さの順に配列した音の階段。通常低い音から高い音へ並べる。代表的なものは、七音からなるヨーロッパのもの、五音からなる雅楽のものなどであるが、長音階、短音階の区別のほかに、諸民族それぞれに微妙に異なる独特のものをもっている。

- [初出の実例]「此音階は、全音及び半音の両種音程より成るを以て、之を全音階(〈注〉ダイアトニック)といふ」(出典:楽典初歩(1888)〈内田彌一訳〉)

改訂新版 世界大百科事典 「音階」の意味・わかりやすい解説

音階 (おんかい)

scale

楽曲のうちに用いられる音を整理して高さの順に配列したものが音階である。音楽の様式は時代や民族によってそれぞれに違っているので,その基礎となる音階にも多くの種類がある。西洋音楽では音階はすべてオクターブを枠として,この中に配列された音がオクターブごとに繰り返されるが,各地の民俗音楽やヨーロッパ以外の民族の音階には,オクターブを越えても反復しないものがあり,また完全4度あるいは完全5度のような小さい音域を音階の枠としているものもある。

西洋

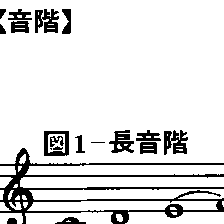

西洋音楽でいちばん古い音階理論として知られているのは,古代のギリシア旋法である。これははじめは完全4度を分割したテトラコルド(4個の音から成る音列)であったが,のちにそれを2個重ねてオクターブにわたる音階の形ができたものと思われる。ギリシア旋法は,ドリス,フリュギア,リュディアの3者を基本として,その5度上および5度下の音階にそれぞれヒュポおよびヒュペルの接頭語をつけた(ヒュポドリス,ヒュペルフリュギアなど。ほかにミクソリュディア)。これらはのちの音階とは違って,高い音から低い音へと配列される習慣になっていた。中世の教会旋法は,〈グレゴリオ聖歌〉の中に用いられている旋法で,はじめ4個の正格旋法と4個の変格旋法との8種類に分類されたが,のち9~10世紀ころになって,これを呼ぶのにギリシア旋法の名が用いられるようになった。しかしその音列はギリシアのものとは一致していなかった。ギリシア旋法および中世の教会旋法と近世の音階との違いは,これらの旋法が本質的には同一の基本的な音列から,オクターブをいろいろに切り取ったものにほかならない点にある。そして近代ヨーロッパの長・短音階はつねに最低音を主音としているのに反し,ギリシア旋法にはそれぞれに主音はなく,全部の種属に対してメセmeseと呼ばれる1個の中心音があっただけである。また中世の旋法では正格旋法は音階の最低音を主音としたが,変格旋法はその音列の第4音を主音とした。16世紀になってから基礎的な上記8種の教会旋法に,第5および第6正格調として現在の長音階と短音階(図1,図2)の形(イオニアとエオリア)が取り入れられ,それらの変格調を含めて全部で12種となった。多声的音楽が発達してくるにつれて,それらの中で和声的に都合のよい長音階と短音階の形が重んじられるようになり,そのほかの旋法はしだいに選択されてこの2種だけが今日まで存続するようになった。これら2種の音階はいろいろな音を起点として形づくられることにより,種々の調が現れるようになった。現在ではオクターブ内の12の半音すべてを主音とする音階が考えられるが,異名同音関係を別とすれば,ハ長調のほかに嬰(えい)記号をもつ7種の調の音階と変記号をもつ7種の調のものと合計15の長調,およびそれと同数の短調の音階が用いられるわけである(長音階:ハ,ト,ニ,イ,ホ,ロ,嬰ヘ,嬰ハ,ヘ,変ロ,変ホ,変イ,変ニ,変ト,変ハの各調。短音階:イ,ホ,ロ,嬰ヘ,嬰ハ,嬰ト,嬰ニ,嬰イ,ニ,ト,ハ,ヘ,変ロ,変ホ,変イの各調)。なお短音階においては,エオリア旋法から由来した(自然的)短音階は和声的音楽に適合させるために変形されて,長音階と同じように主音に向かって上行する導音を含む和声的短音階(図3)を生み,さらにこの導音を含みながらも旋律的な進行をなしうるために,旋律的短音階(図4)の上行形という新しい形を生んだ。旋律的短音階の下行形は自然的短音階と同じである。

これらの主として全音からなる長と短の7音音階は全音階と呼ばれるが,18~19世紀以後の音楽にはこの全音階の色づけとして半音が多く用いられるようになった。そして1オクターブを12の半音に分けた音階も考えられるようになり,これを半音階(図5)と呼ぶのである。全音階を基礎としてこれに本来音階外のものであった半音が付け加えられて成立したと考えられる半音階は,やはり1個の主音をもち,調性に関係づけられる。これに反してシェーンベルクらの12音技法に用いられる12音音階は,もともと調性からの解放を目的としたもので,12の半音がまったく対等の位置におかれ,1個の主音への従属関係をもたない。このような場合には音階と呼ぶよりは,12音音列と呼ぶほうが正しいであろう。またドビュッシーらに好んで用いられた全音音階(図6)は1オクターブを6個の全音に等分したもので,やはり主音とすべき音をもたないから,これも一種の音列と考えられる。バッハその他によって19世紀末から20世紀にかけて試みられている4分音や6分音(全音を4等分または6等分したもの)など,半音よりさらに狭い音程を含む音階は微分音階と呼ばれる。そのほかヨーロッパの諸民族にはなおいろいろの音階があるが,スコットランドなどにみられる5音音階(ペンタトニックpentatonic,図7)や増音程によって特性のあるジプシー音階(図8)は,芸術音楽にも取り入れられている。

→音律[西洋]

執筆者:渡 鏡子

東洋

音階にあたる用語

諸民族それぞれの伝統にしたがって多種多様の音階が用いられており,東洋諸国の大部分ではそれを体系化しようとする理論を持っている。西洋の音楽理論でいう音階にぴったり当てはまる用語ではないが,音階に何かをつけ加えたような概念が用いられてきた。

中国およびその音楽理論を取り入れた日本では,音階に近い概念をもつ言葉としては,その5音音階または7音音階を統括するものとして,五声,七声が用いられ,とくに日本では,これを五音,七音ともいった。さらに,五声,七声の理論の体系化の結果,調という概念が生じ,結果的に音階または旋法の種類をも表す言葉の接尾語として用いられた。古代中国の理論では,宮調,商調などと基本音階の上で主音の位置を示す用い方があったが,これは今日の旋法の概念に近い意味を含むこともある。また,日本の雅楽理論では主音の絶対音高を示す,壱越(いちこつ)調,黄鐘(おうしき)調などという用い方もあったが,これは,十二律の音律名ともなり,さらに旋法の種類を指すことともなった。

インドネシアのララスlarasという語は通常,音階と同義語として扱われているが,厳密には必ずしも一致していない(図9)。例えばララス・ペロッグlaras pélogという場合は7音の音列を指すが,実際の旋律はその7音から5音を選んで構成される3種の音階のいずれかに基づいている。したがって7音のすべてが同じ旋律の中で用いられることがないので,7音音列のペロッグを音階と同一視することはできない。ただし,ララス・スレンドロlaras sléndroの場合は,5音音階であるから,ララスを音階と考えてもよい。

南インドの理論では,7音音階をサプタ・スバラsapta svaraというが,実際には6音や5音の音階もあり,それらを包括する語はない。またすべてのラーガrāgaは,72種のメーラカルタmelakartaとよばれる7音音列に基づくと説明されている。このメーラカルタは,実際の旋律の中から,装飾的な要素や,旋律型にあたる要素を取り除いた,純粋に音列としての抽象的な音を,音高順に並べたものである。したがって,しばしば便宜的に音階と訳されるラーガよりも,もっと音階の概念に近い。しかし,メーラカルタは音階のように実際の旋律から得られた概念というより,実際の旋律から一度抽象化されたラーガをさらに抽象化したものである。北インドのタートthātという概念も,全体の数が10個と少ないが,南インドのメーラカルタに近い概念で,すべてのラーガがこれを基礎にしていると説明される。しかし,実際には,音高の点でも多少の差異を含んでいるので,厳密なラーガの抽象化ではない。

イラン音楽ではダストガーdastgāhという概念が音階に最も近い。オクターブ音階の概念は本来イランにはなかったと考えられ,伝統的にはテトラコルドないしペンタコルドに基づく旋律型グーシェgusheを集合ないし抽象化して,オクターブに達する音階を理論的に抽出したものである。ただしこのようにして取り出したオクターブ音階は音楽の実体を端的に反映してはいない。ダストガーとは元来〈体系化したもの〉ないし〈組織〉という意味で,必ずしも音階そのものを意味しないのである。イランではほかにアーバーズāvāzとかマカームmaqāmという概念も用いられるが,これらは音階というよりもいっそう具体的な旋律型を表している。

音律との関係

音階の概念規定のしかたにもよるが,民族音楽では音高の不確定な要素は旋律にしばしば見られ,音階の構成を考える際に無視することはできない。例えば,日本の能の謡では,旋律が全体的に不確定な強吟については,音階の概念をあてはめることに困難があるが,弱吟の場合でも,旋律全体の音高が不確定で,相対音高としての音程がほぼ確定し得る程度である。しかし,絶対音高が安定しなくとも,音階を認めることができる。また南インドのラーガでは,ガマカgamakaという装飾的旋律が常に2音間を往復振動しているような場合や,通常倚音や前打音と考えられるような音高の上下動がある場合も,ラーガを構成する各音の本質的な要素として含めていることもある。ラーガは音階と同じではないが,関連の深い概念なので注目しなければならない。音階の各音を音高の面で確定するものとして,楽器の調律を含めて音律という概念がある。民族音楽では,この音律の種類も豊富である。ギリシアのピタゴラス音階Pythagorean scaleと同様に,完全5度の音程を積み重ねて得られる音律算法は中国の三分損益を源流として,日本の雅楽にもその影響が見られる。また,東南アジアでは楽器の調律のためという実用的な目的から,1オクターブを5等分,7等分,9等分などに平均に分割しようとする,機械的な平均律の考えがあり,これが楽器の調律だけではなく,旋律の基礎となる音階にも大きな影響を与えている。例えば,ミャンマーの音階では,7音の長音階を基準とすれば,第3度,第7度が低く,第4度が高い傾向がある。これは竹琴のパッタラpattalaなどの調律からきており,タイではほぼ完全な7等分音階が実用されている。インドネシアやマレーシアのスレンドロ音階は5等分音階に近いと考えられ,ペロッグは9等分音列から選び出された7音音列という考えもある。また,インドネシアのスンダ地方では,スレンドロ音階を15等分音律ないし17等分音律に基づくものとする理論もある。こうした各種の音律体系によって,それぞれの音階が考えられる。さらにイランやトルコでは,ピタゴラスのコンマやリンマといった微小音程を単位として,1音をほぼ9等分する細かな音律を土台とする音階論もある。また西アジアでは実用的に微小な音程の差を無視して,1オクターブを24律に分け,1/4音や3/4音を表示する記号を用いてマカームを体系づける理論もある。

旋律型・旋法との関係

音階は旋律とちがって,用いられる音素材を音高順に並べたものであるが,実際の旋律における音のつながりの特徴を織り込むと,単なる上行音階ascending scaleだけでなく,下行音階descending scaleも考えられる。インドのラーガには上行・下行が交替してジグザグ進行するものもあるが,これを音階に含めるのは多少無理がある。ただ,旋律の動きをより強く反映させようとすると,いわゆる慣用的な動き,頻度の多い音域,中心音(主音)のほか比較的重要な音の表示などの必要から,旋律型や旋法の概念にふさわしいものへ移行する。民族音楽の多くは,純粋な音階よりも,旋律型や旋法の概念が多く実用されている。

→旋法

日本

日本の音楽は,その特異な歴史的発達のため,ヨーロッパや他のアジア諸国における音楽文化に見られるような,統一的な理論的体系化が今日まであまり追求されていない。そのため音階をはじめとする,理論的基礎は,伝統音楽の各ジャンルや流派において個別的に立てられている現状である。したがって,雅楽や声明(しようみよう),能や平曲など,互いに多くの共通点をもちながらも,それぞれに独立した体系と用語をもっている。また江戸時代以後の代表的ジャンルである三味線音楽や箏曲,尺八楽,琵琶楽などでは,音階理論に関係の深い理論用語はもっているが,近代西洋理論の音階に相当する理論的概念はほとんど見あたらない。17世紀末(元禄時代)の和算家である中根元圭のように,雅楽の音階と俗楽(当時の三味線や箏の音楽)の音階との関係を真剣に考えた理論的研究もあったが,日本の音楽の全般的視野に立って,その基本音階を考えたのは,明治中期の上原六四郎《俗楽旋律考》が最初である。そののち多くの研究家が音階を論じ,新しい体系化を試みたが,結局伝統的な雅楽の音階論を出発点とするという点において,大部分のものは共通している。すなわち,古くは雅楽の〈呂〉〈律〉の対概念を基本として,〈半呂半律〉というような概念まで生じたが,明治以降〈呂旋(法)〉〈律旋(法)〉に整理された。これに対して近世邦楽や民謡などにおける音階または旋法の種類を表す用語としては,〈陰旋(法)〉〈陽旋(法)〉という対語も生まれ,これを〈陰音階〉〈陽音階〉あるいは〈都節音階〉〈田舎節音階〉などという(上原六四郎)場合もある。さらに,田辺尚雄などは,音階と旋法とを区別して,これらの用語を使い分けることもあった。田辺は,陰音階による陰旋法基本形をミファラシド,陽音階による陽旋法基本形をレミソラシとした。しかし,日本の音楽全体に通ずる音階の基礎を考える際に最も重要なものは,これまでむしろ軽視されていた民謡の音階で,藤井清水,町田嘉章,下総皖一らの研究により,昭和になってから,民謡音階の理論的性格がしだいに明らかになってきた。こうした民謡(〈わらべうた〉を含む)を,日本音階全体の基礎として,その他の音階の分析や体系化に役だたせようとすれば,だいたい次のように体系づけることができる。

日本の民謡やわらべうたを調べてみると,近代西洋理論における主音を最低音とする1オクターブの音列という意味での音階を考える前に,その主要な構成要素であるテトラコルド(4度音列)を見なければならないことがわかる。それは主として使われる種類の名称によって分類すると,テトラコルドの中間音のおよその位置で4種に分けられる(図10)。これらは互いに混合して組み合わされ,しかもオクターブにわたるときは,二つのテトラコルドの重ね方にも,おもなものだけでも,コンジャンクト(一つの核音を共有して,そのまま上下に接続するもの)と,ディスジャンクト(両端が1オクターブになるように,長2度離れて接続するもの)の2種がある(図11)。さらに都節のテトラコルドと律のそれとの中間型や,民謡のテトラコルドと琉球(沖縄)のそれとの中間型が多く(それは,これらの2種が互いに密接な関係にあることを表している),実際の音階の数はきわめて多種類にわたる。しかし,同じテトラコルドが二つ重なり,しかも最も重要な核音(旋律の中で中心になる音,実際にはテトラコルドの枠になる音)を最低音とすれば,代表的な音階は4種となる(図12)。ただし,実際的頻度からいえば,都節音階(上原の都節音階,田辺の陰旋法基本形に近い)が民謡ではなく近世邦楽で使われるときには,旋律の上行のとき,短6度の代りに,民謡のテトラコルドの混入によって短7度が使われることが多く,また短6度,そしてとくに主音に対して下向導音である短2度は,4分音に近く低められる。また琉球音階では,4度の核音よりも,5度の核音に副主音としての機能や,終止感の強いものも多く,長3度や長7度の音程は一般に不安定で低い。日本内地の民謡では,いうまでもなく民謡音階が最も重要で,その例も多いが,他の3種の例もけっして少なくない。また民謡以外のジャンルでも,これらが基本となっていることが十分に考えられる。たとえば一見複雑にみえる雅楽や声明の音階も,律音階(雅楽理論でいう律旋の概念ではない)を基本とし,それに民謡や都節のテトラコルドが混入したり,中世以後の仏教音楽では逆に,民謡音階の中に,律や都節のテトラコルドが混入したと解釈できるものが多いし,変化の多い能の音階も,旋律の動きにおいては,民謡のテトラコルドが基礎になり,それに他の要素が加わったと見ることができる。近世邦楽では主として都節音階に民謡や律のテトラコルドが混入している。なお,明治以後,ヨーロッパの近代和声と日本の5音音階的感覚とを結びつけようとする動きの中に,長調または短調の第4音と第7音を抜いて,それぞれドレミソラまたはラシドミファというような音階ができ,これをヨナ抜音階と呼んだ(図13)。この長調のヨナ抜音階は,呂の5音音階と同じ音列になるため,これを混同して,これが日本の代表的5音音階であると誤解するむきもある。ただ,こうしたヨナ抜音階によって,明治以来多数の唱歌,童謡,流行歌などが作られ,今日でも民衆の間に親しまれているので,伝統音楽とは根本的にその性格が異なってはいるが,日本の5音音階の一つのタイプとして注目しなければならない。

執筆者:小泉 文夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「音階」の意味・わかりやすい解説

音階

おんかい

scale 英語

Skala ドイツ語

Tonleiter ドイツ語

音の高さの階梯(かいてい)。この語は本来、欧米諸語の訳語として明治以後用いられるようになったもので、日本に古くから「音階」という概念が存在したわけではない。さらに非欧米音楽も含めて広義にこの語を用いるには困難も伴うが、一般に、ある音楽内で用いられる諸音を整理して、そのうちの主要なものを音高順に配列したものと規定される。この意味で音階はその音楽における音程関係の秩序を示すものということができ、その音程関係の周期性によってある一定の音域(たとえば西洋近代の場合は基音に始まり基音に終わる1オクターブ)をもつ。

[南谷美保・川口明子]

音階の種類

世界には民族や時代によって異なるさまざまな音階が存在しており、多くの観点から分類されうるが、ここでは西洋の音階を中心に、常用されている分類法について述べる。

(1)全音階と半音階 1オクターブを五つの全音と二つの半音に分割したものが全音階で、長音階と短音階がこれにあたる。全音だけからなる音階は全音音階という。半音階は全音階から派生したもので、全音階中の全音間も半音で埋めたもの。

(2)長音階と短音階 ともに全音階に含まれるが、長音階は音階の第3度に長3度をもち、短音階は第3度に短3度をもつもので、短音階には3種(自然的・和声的・旋律的)ある。

(3)七音音階と五音音階 全音階のように7音よりなるものは七音音階(ヘプタトニック)、半音階のように12音からなるものは十二音音階という。五音音階(ペンタトニック)は東洋を中心に広く世界中にみられるが、半音を含むものと、含まないものとの2種に大別できる。

(4)素材音階と実用音階 素材音階とは使用されうるすべての音を並べた音階で、これはむしろ音列というべきである。実用音階は、素材音階のなかから主要な音を選択したもの。たとえば十二半音階が素材音階で、このうちの7音よりなる長音階が実用音階である。

[南谷美保・川口明子]

音階と旋法

音階と旋法(モードmode)とは混同されやすいが、一般に次のように使い分けられる。音階が構成音を音高順に並べた基本音列であるのに対し、旋法はある音楽に実際によく使われる特徴的な音程関係の様態を示すものである。たとえば、長音階は長調の音程関係を音高に従って配列したものであり、長旋法とよぶことができる。

[南谷美保・川口明子]

音階と音律

音律とは音程比(音の振動数の比)を物理的、数学的に規定するものであり、音階の基礎となるものである。したがって、譜面上は同じにみえる音階でも、用いられる音律によって音階内の音高関係は変化する。たとえば西洋の場合をみると、同じ曲を純正律で奏するのと平均律で奏するのでは響きが異なる。

[南谷美保・川口明子]

西洋の音階

古代ギリシアの音階は、テトラコード(両端が完全4度をなす枠組み)を基礎としており、これを二つ重ねることによってつくられるハルモニアといわれるオクターブは7種あった。

中世になって教会旋法とよばれる体系が徐々に発展した。ミラノ司教アンブロシウス(在位374~397)の時代にまず4種の旋法が定められ(正格旋法)、教皇グレゴリウス1世(在位590~604)の時代にさらに4種が加えられ(変格旋法)、8種類となった。教会旋法は終止音、全音と半音の位置、保続音、音域によって規定され、各名称はギリシアの音階に似ているが、ギリシアの音階がつねに中央イ音を中心音(メーサ)としていた点で、両者は根本的に異なる。

その後、多声音楽の発展に伴い、和声的感覚が強まって、変化音の使用や旋法上の終止音の移動などがおこった結果生じた新しい旋法を、1547年にグラレアーヌスがイオニア旋法とエオリア旋法として認めた。これらは今日の長音階および自然的短音階と同形であり、教会旋法はしだいにこれら2種の旋法へと統合されていった。

17世紀以後は長、短両音階が中心となり、十二平均律の理論のもとに12の調すべてのうえに音階がつくられるようになった。19世紀に入ると調性からの離脱を求めて、全音音階や十二音音楽などが生じた。また、ジプシー音階などの民族的音階への関心も19世紀末ごろから高まっている。

[南谷美保・川口明子]

東洋の音階

東洋と西洋の掛け橋としてまず西アジアから述べていく。西アジアは、古代にはギリシアと密接な関係にあったため、テトラコードや音程に関する理論が早くから発達した。この地域の大きな特徴は微分音程の存在で、これらは1/4音から1/9音まで細かく規定されている。これによって1オクターブは17、24、54の音に分割される。トルコでは1音を9等分した細かい音程が用いられるが、イラン、エジプトなどでは4分音を基礎とした二十四律が用いられている。

インドも、西アジアや後述する中国と並んで早くから独自の音階理論を発達させてきた。インドの音階は、サ・リ・ガ・マ・パ・ダ・ニの7音からなるが、古くは4世紀ごろの『ナーティヤ・シャーストラ』に、シュルティ(微小音程)の組合せによる2種の基本音階サ・グラーマとマ・グラーマが示されている。これをもとに、今日のインドの音楽理論の中心の一つであるラーガ(音階・旋法の理論)が発達してきた。ラーガ(北インドではラーグ)には多くの種類があるが、今日では南インドでは72種、北インドでは10種に整理されている。

中国では、古代から三分損益法による五声、七声という、五音および七音音階がある。五声、七声は階名で、音高の基準である律は時代によって七律、十二律、六十律などが考えられた。実際には五音音階が多く用いられ、雅楽では宮調(呂(りょ)音階)、俗楽では徴調(律音階)が多く用いられている。中国の音階およびその理論は、古くから朝鮮、日本、ベトナムなどに影響を及ぼしてきた。

東南アジアでは、五音音階と七音音階の考え方が混じっており、また打楽器アンサンブルの盛んなこの地域では、西洋のようには音律をあまり厳密に規定しないため、ドレミ……では表せないような独自の音階が存在している。たとえば、1オクターブを7等分し、そのうちの5音を用いるタイの五音音階や、インドネシアのガムラン音楽で聞かれるスレンドロ(オクターブをほぼ5等分した五音音階)やペロ(大小2種の音程からなる七音音階)の両音階などがよく知られている。

[南谷美保・川口明子]

日本の音階

日本では各ジャンルでそれぞれ独自の音組織が使われてきたため、それらを一律に論じることはむずかしい。

日本音楽史のなかで古来より音階論が盛んであったのは雅楽や声明(しょうみょう)である。これらは中国の理論に基づいたものであり、日本の実情との差異のためかえって混乱をきたしていた。雅楽の理論で用いられる音階は呂旋と律旋の2種であったが、現在では実際に使われるのは律旋のみとなっている。声明でも同様にほとんどの曲が律旋によっている。

一方、明治以後、民謡や近世邦楽も含めてあらゆる日本の音階を総括的に整理しようとする近代的な音階論が展開されるようになった。そのなかで今日もっともよく用いられるのは小泉文夫(1927―83)の理論である。日本の音階は基本的には五音音階で、従来は半音の有無で陽音階と陰音階の2種に分類されていた。それに対し小泉は、より基本的な単位として4度枠の核音構造(これをギリシアの音楽理論から援用してテトラコードとよんだ)を打ち出し、このテトラコードを2種重ねることによって音階が形成されていると説いた。テトラコードは中間音の位置によって4種に分類されるが、同種のものを二つ重ねた音階が四つの基本音階、つまり、民謡音階、都節(みやこぶし)音階、律音階、琉球(りゅうきゅう)音階である。これら4種はそれぞれ、民謡や童唄(わらべうた)、箏曲(そうきょく)などの近世邦楽、雅楽、沖縄の音楽に特徴的な音階である。このほかに、異なる2種のテトラコードを接合する例も多く、実際の音楽のなかにはこれらさまざまな音階または音列が現れている。

[南谷美保・川口明子]

『エリス著、門馬直美訳『諸民族の音階』(1951・音楽之友社)』▽『小泉文夫著『日本伝統音楽の研究』(1958・音楽之友社)』

百科事典マイペディア 「音階」の意味・わかりやすい解説

音階【おんかい】

→関連項目ギリシア旋法

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「音階」の意味・わかりやすい解説

音階

おんかい

scale

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

音楽用語ダス 「音階」の解説

音階 [scale]

出典 (株)ヤマハミュージックメディア音楽用語ダスについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の音階の言及

【雅楽】より

…西域系,朝鮮系の諸楽に中国俗楽を加えた七部伎,のちの九部伎および唐初に完成された十部伎は公式の宴饗楽として用いられたが,雅楽の範囲には入らない。しかしこのころ,楽官鄭訳(ていやく)(540‐591)は西域の七調に基づき,七声がそれぞれ主音となって七つの音階(七調)をなし,七調が十二律によって八十四調を生ずるという理論を想定し,これは唐代の雅楽にとり入れられた。 唐朝(618‐907)初代高祖は626年(武徳9)祖孝孫に命じて七声十二律八十四調の理論を採用させ,〈十二和之楽〉を制定して郊廟,宗廟,先蚕の祭,殿庭の朝会などに演奏した。…

※「音階」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...