翻訳|elevator

改訂新版 世界大百科事典 「エレベーター」の意味・わかりやすい解説

エレベーター

elevator

昇降機ともいう。人や物をかご状の容器に乗せて,建物の階層間を縦方向に運搬する機械。乗用,人荷用,荷物用,寝台用などがあるが,設置台数では乗用エレベーターが大部分を占めている。エレベーターは建物内の縦の交通機関として計画され,事務所,デパート,ホテル,病院,集合住宅など,建物の特性によって異なる交通需要の時間的変化と必要とする質的サービスの程度とに基づいて,いわゆる交通計算を行って,仕様,台数,配置,運行管理方式などを計画する。

歴史

人力によって,単に綱を巻きとってかごを上下させる原始的な形態のものは,すでに紀元前から利用されていた。19世紀には水力や蒸気力で駆動されるエレベーターも登場したが,これらはシリンダーとピストンによってかごを上下させるもので,速度の遅いのが欠点であった。現在の形式のように,ロープでかごをつる方式は,ロープが切断した際の安全性の問題からなかなか実用に至らなかった。1853年アメリカのE.G.オーチスは,ロープの張力が緩んだり切断したとき,ガイドレールを把持する安全装置を備えた蒸気動力のエレベーターを,ニューヨークの万国博覧会に出品してその安全性を実証し,エレベーター普及の道を開いた。電動機駆動のエレベーターは80年ごろから実用化され,90年代半ばには押しボタンによる運行制御も採用され出した。日本で近代的なエレベーターが設置されたのは90年,浅草の凌雲閣が最初で,電動式であった。

構造

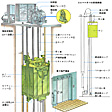

エレベーターの基本的な構造は,人や荷物を乗せるかご(ケージともいう)とつり合いおもり(カウンターウェイト)とがワイヤロープでつながっており,このワイヤロープを,昇降路(エレベーターシャフト)頂部の機械室に設けた巻上機のシーブ(ロープ車)に巻き掛けて,つるべ式に動作させる。かごおよびつり合いおもりは,それぞれ昇降路の壁に取り付けられたガイドレールに案内されて上下動する。かごにはドア開閉機構が設けられ,また各階乗場のドアは,かごドア開閉機構に連動して開閉される。なお,近年,油圧ジャッキによりかごを押し上げる油圧エレベーターが,低層ビル用として用いられるようになった。

安全装置

エレベーターは人命を預かる垂直交通機械であるから,安全面にはとくに綿密な配慮が払われる。通常運転時の安全装置として,過負荷防止装置,上・下端減速停止装置,乗場およびかごのドアの開閉と昇降動作とのインターロック装置,ドアに人や物がはさまれることを防止する装置などがある。非常用として,ある速度を超えると調速機スイッチが働きブレーキがかかる過速防止装置,下降速度がさらに過速して一定限界を超えたときに,調速機の作用により,かごの下部に設けた非常止め装置がガイドレールを把持して,かごを停止させる非常止め装置,かごまたはつり合いおもりが過下降したときの衝撃を緩和する緩衝装置などが設けられている。

仕様

エレベーターの速度は45~100m/minのものが一般的であるが,超高層ビルの普及に伴ってエレベーターの高速化が促進され,600m/minのものも実用化されている。エレベーターは,乗りごこちがよくかつ所要運転時間ができるだけ短いことが要求されるが,そのためには,加速度および減速度がほぼ台形に変化するような速度特性をもたせるのが理想的であるとされている。エレベーター用巻上機の電動機およびその制御方式は,上記の理想速度特性を目標として選択されるが,仕様速度が高くなるほど速度制御の範囲が広くなり,また乗りごこちや着床精度の点からも制御の高性能化が必要となる。そのため,いわゆる高速エレベーター(120m/min程度以上)では一般に直流電動機の可変電圧制御が採用されている。この制御方式においても,旧来の電動発電機を用いたワードレオナード制御から,サイリスターを用いた静止レオナード制御へと移行しつつある。

運行管理制御方式

エレベーターを能率よくかつ経済的に運行させるために,用途に応じて各種レベルの運行管理制御方式が採用される。単独設置のエレベーターで通常用いられる簡易な方式は,乗合方式(コレクティブコントロール)であり,これはかごボタンの指示と乗場ボタンの呼び(同方向の)に応じて順次着床し,同方向の指示ないし呼びがなくなると,反転して逆方向の指示,呼びに順次対応していくものである。一方,高層ビルでは,複数台のエレベーターを一群として有機的に管理して,総合運転効率を高めるための群管理制御が不可欠となっている。これは,運搬効率を最大限に高めるとともに,乗客の待ち時間の短縮や早期案内などの質的サービスを向上させることを目的としたシステムで,その最適化のための研究開発が進められている。

執筆者:林 文也

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「エレベーター」の意味・わかりやすい解説

エレベーター

えれべーたー

elevator

人間や荷物を乗せたかご(ケージ)をガイドレールに沿って上下の垂直方向に動かし、運搬する昇降機。また、書類や料理などを乗せて運搬する床面積1平方メートル以下で、高さ1.2メートル以下の小型のものは、ダムウェーターdumb waiterとよばれている。

[中山秀太郎]

歴史

エレベーターの歴史は古い。巻胴式エレベーターは紀元前200年ごろアルキメデスが考案したといわれている。日本でも荷物を上下垂直方向に運搬する装置はいろいろくふうされているが、なかでも有名なのは、江戸時代に徳川光圀(みつくに)が水戸の図書館で、図書運搬用につくった小さなエレベーターである。これらはいずれも人間が手で操作した手回し式であった。その後、水車を動力としたり、また水圧式のものが考案されたり、あるいは蒸気機関を使って動かしたりするものも現れた。1880年ジーメンス‐ハルスケ社が初めて電動機を動力としたエレベーターを製作、ドイツのマンハイムで行われた博覧会に出品し、実際に運転してみせた。日本では、1890年(明治23)に東京・浅草の花屋敷に12階の凌雲閣(りょううんかく)が建設されたとき、電動式エレベーターが取り付けられ、1913年(大正2)には大阪の新世界の通天閣に国産第一号のエレベーターが取り付けられた。

[中山秀太郎]

構造

運搬物を乗せるケージと、つり合いおもり(バランスウェイト)をつるべ式に主ロープで連結し、巻上げ機の綱車に巻き付けて摩擦力により駆動する方式と、油圧ポンプによりプランジャーを上下させケージを昇降させる方式とがある。後者は高さ20メートルぐらいまでの比較的低い建物に使用されており、前者が主力となっている。ケージの両側面はガイドレールによって支持され、動揺を防ぐようになっている。ロープ式の場合、ケージとバランスウェイトとはつり合っているので、わずかの力で昇降させることができる。

ケージの積載量は400キログラムから5トンぐらいであり、巻上げ機を動かす電動機も、積載量と昇降速度に応じて、その容量は3.7キロワットから37キロワットぐらいである。一般に電動機の回転が速いので、毎分105メートル以下の昇降速度のときには歯車を使用して減速し、毎分120メートル以上のときには電動機の速度をそのままエレベーターの速さとして使用する。電動機は直流式と交流式とがある。直流式は起動、加速、減速、停止のショックが少なく、滑らかな乗り心地が得られるので、昇降速度が毎分120メートル以上のものはほとんど直流式が用いられている。昇降速度が毎分105メートル以下の交流式でも、乗り心地の向上、運転時間の短縮、着床精度の向上を図った速度および位置を検出してフィードバック制御を行う交流帰還制御方式が乗用エレベーターに用いられている。昇降速度毎分60メートル以下で荷物専用のものなどには、設備の簡単な交流二段式が利用されている。最近では制御にマイクロコンピュータが用いられるようになってきた。また、直流発電機のかわりにサイリスタ(半導体制御整流素子)を用いて、交流を直流にし、エネルギー消費と騒音を少なくしたサイリスタレオナード方式も採用されている。

[中山秀太郎]

運転方法

エレベーターの運転方法は、運転者付きと自動式とに分けられる。百貨店のように種々雑多な人が頻繁に乗り降りする所では、安全性のうえからも当然運転者付きとなっている。多数の事務所の集まっている高層建築、あるいはホテルなどのエレベーターは、押しボタンによって動かす自動式が使用されている。乗客が乗り場にある押しボタンを押すと、エレベーターはその階に動いてきて止まり、タイマー作用により自動的にドアが開閉する。ケージ内の運転盤上の目的階のボタンを押すと、その階まで動いていって停止し、ドアが開くようになっている。

エレベーターは、エスカレーターのように連続的に運搬する方式ではなく、ケージは乗客のいる階を頻繁に昇降を繰り返すので、輸送能力はエスカレーターの10分の1程度である。しかし昇降の速度が速く目的階まで直接行けるので、百貨店、事務所などで広く使われている。3~8台のエレベーター群を、乗り場やケージの情報により合理的に群管理運転を行い、最適のケージを指示し、乗り場のランタンを表示させるシステム運転方法も用いられている。

[中山秀太郎]

安全装置

エレベーターは人間を運搬する場合が多いので、いろいろな安全装置が施されている。万一ケージをつっているロープが切断しても、ただちに固定装置が働いてケージは落下しないようになっている。また最上階、最下階では、それよりも上または下に運転されないようにできている。万一ケージが下降しすぎた場合には、昇降路の底に油圧式あるいはばね式の緩衝器があり、衝撃を防ぐようになっている。大地震などの衝撃を受けた場合、最寄りの階に緊急停止する装置も備えられている。また運転中、停電あるいはなんらかの原因でエレベーターが途中で停止したときには、運転操作盤付近にある専用連絡装置で連絡し、救出を待てばよい。

[中山秀太郎]

百科事典マイペディア 「エレベーター」の意味・わかりやすい解説

エレベーター

→関連項目エスカレーター|ワイヤロープ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

リフォーム用語集 「エレベーター」の解説

エレベーター

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内のエレベーターの言及

【舵】より

…また,ヘリコプターでは,主回転翼と尾部回転翼のピッチ(羽根の取付角)を変えて姿勢や方向を制御するのがふつうである。(1)昇降舵elevator 飛行機の姿勢を上向きや下向きに変えて縦の操縦を行うための舵で,エレベーターとも呼ぶ。ふつうの飛行機では水平尾翼の後部に取り付けられている。…

【舵】より

…また,ヘリコプターでは,主回転翼と尾部回転翼のピッチ(羽根の取付角)を変えて姿勢や方向を制御するのがふつうである。(1)昇降舵elevator 飛行機の姿勢を上向きや下向きに変えて縦の操縦を行うための舵で,エレベーターとも呼ぶ。ふつうの飛行機では水平尾翼の後部に取り付けられている。…

【オーチス】より

…バーモント州ハリファックスの生れ。1852年,ヨンカーズで新工場の建設に従事中,エレベーターの揚索切断に対する落下防止の安全装置を考案,53年エレベーター会社を設立した。翌年ニューヨークでエレベーター安全装置のデモンストレーションを行ってから注目されるようになり,57年には,ニューヨークで初めて店内に乗客用の安全エレベーターを設置した。…

※「エレベーター」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...