関連語

世界大百科事典(旧版)内の絡繰的の言及

【吹矢】より

…弓矢【小野沢 正喜】

[遊戯具]

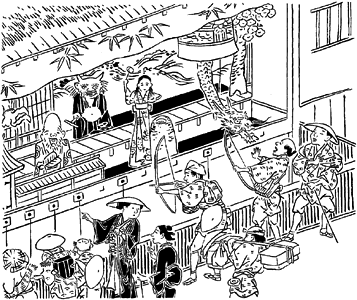

日本では,元来小鳥などをとるための実用具であった吹矢が,元禄年間(1688‐1704)ころからさらに改良されて遊戯具となった。竹,木,紙ばりなどの筒に紙の羽根をつけた矢を入れ,息をこめて吹き,吹き当てると,的に仕掛けてある人形が降りてくるからくり的の遊びなどが流行し,賭博(とばく)にも用いられた。江戸中期以後には,楊弓場と同じく民衆の娯楽となり,盛り場に吹矢場が現れ,吹き当てると,上下からさまざまの細工物が出るしかけになっていて,明治初年まで流行した。…

※「絡繰的」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...