精選版 日本国語大辞典 「弓矢」の意味・読み・例文・類語

ゆみ‐や【弓矢・弓箭】

- 〘 名詞 〙

- ① 弓と矢。弓または矢。きゅうせん。

- [初出の実例]「手(て)に弓箭(ユミヤ)を握(と)り、親(みつか)ら迎(むか)へて防禦(ふせ)きたまふ」(出典:日本書紀(720)神代上(寛文版訓))

- ② 転じて、武器。兵器。干戈(かんか)。

- ③ 弓や矢など武器に関する方面。武芸。武道。軍事。弓矢の道。

- [初出の実例]「ただいまここをわたさずは、ながき弓矢の疵なるべし」(出典:平家物語(13C前)四)

- ④ 弓や矢を取る身。また、その家。武士。武家。武門。

- [初出の実例]「ゆみやの法には、命をば塵芥よりもかろくして、名をば千鈞よりもおもくせよと」(出典:曾我物語(南北朝頃)五)

- ⑤ 弓矢による戦い。いくさ。戦争。

- [初出の実例]「御弓矢の勝負を以御滅亡は世上の習に候間、是非共御対戦可レ被レ成由」(出典:伊達日記(1600頃か)中)

- ⑥ 神社の随身門(ずいじんもん)に安置してある像の左方のもの。矢大臣。

- [初出の実例]「おもてはわらじうら門は弓矢なり」(出典:雑俳・柳多留‐一七(1782))

きゅう‐し【弓矢】

- 〘 名詞 〙

- ① 弓と矢。ゆみや。弓箭(きゅうせん)。

- [初出の実例]「王卿取二弓矢一着座」(出典:新儀式(963頃)四)

- [その他の文献]〔詩経‐小雅・車攻〕

- ② 武芸。武門。武家。

- ③ 馬の頭の中央にある旋毛。

改訂新版 世界大百科事典 「弓矢」の意味・わかりやすい解説

弓矢 (ゆみや)

弓矢は,飛道具としては投槍につづいて発明されたもので,その起源は古く旧石器時代にまでさかのぼる。広く世界中に分布するが,オーストラリア,タスマニアの原住民のように,これをまったく知らなかった民族もある。火器が発明される以前には,最も複雑かつ精巧な武器として卓越した力をもつものであり,矢にみられる多様性は顕著なものがある。弓は弓幹の長さによって長弓と短弓,構造によって単弓と複合弓とに大別される。単弓は1本の木や竹でこしらえたもの,複合弓はその弓幹が同じ材料から作られているかどうかは別にして,少なくとも二つの別々の部分から成り立っているものである。

弓矢は飛道具として卓越したものであるが,投槍に比べると破壊力が小さく,その欠陥を補うために,多くの場合,毒が併用されている。小鳥や小動物の狩猟には一般に毒は用いられないが,大・中型動物の狩猟には,矢の先端部に,蛇毒,植物性毒,毒虫などから抽出した毒液を塗りつけて,その効用により動物を弱らせ,あるいは死に至らしめて捕らえるところも多い。矢羽根は矢の正確な飛行を助けるもので,多くの民族が使用するが,南アフリカのサンはこれを使用せず,また南アメリカの原住民のなかには漁労に際して羽根のない矢を使用する者もいる。変わった弓としては,矢の代りに小石や素焼の粘土球をはじき飛ばす弾弓と呼ばれるものがあり,東南アジア,インドの一部に分布し,小鳥などをとる猟具として使われている。弩(ど)は古くから中国やヨーロッパで用いられてきた強力な武器で,現在でもミャンマー,タイの山地住民によって使用されている。

弓矢による狩猟は,サバンナなど見通しのよいオープンランドでは,足跡を追跡したり,遠くから発見した獲物にこっそり忍び寄り,これに射かけて捕らえる方法が用いられる。一方,見通しのきかない森林中では,動物の通り道で待ち伏せして射たり,茂みのなかに潜む獲物を取り囲んでしとめる,いわゆる巻狩りの形式がおもに用いられる。

→採集狩猟文化 →矢じり

執筆者:田中 二郎

日本

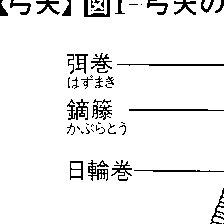

弓矢は遠距離攻撃に使用する武器の一種として,日本では特に長弓・大矢を使用して儀仗(ぎじよう)・軍用に,それぞれ固有の発達をとげた。儀仗の弓は,末弭(うらはず)と本弭(もとはず)に弭(ゆはず)金物(弭)を打ち,握(にぎり)の上下には責金(せめがね)を入れ,それぞれ組糸を巻いて巻組みとした。さらに上の鳥打(とりうち)をはさんで2ヵ所,下に1ヵ所,鳥の子(とりのこ)または檀紙(だんし)を巻いて〈樺(かば)〉といい,弦には,普通の白弦に色糸で緂(だん)に巻く〈緂の弦〉を用いた。またこれらの装飾は位階の相違によって区別され,梨子地蒔絵(なしじまきえ)または螺鈿(らでん)は公卿,木地螺鈿は公卿殿上人通用,黒漆蒔絵は殿上人,沃懸地(いかけじ)は検非違使(けびいし),黒漆無文は六位以下としている。これに付属する矢は黒漆の細篦(ほその)で,筈(はず)には堂上(とうしよう)は水晶,地下(じげ)は牛の角で継筈とし,2枚羽をつけた。近衛の武官は白と黒の緂の切斑(きりふ)の羽を用い,行幸には左近はワシ,右近はタカの切斑としている。羽の上下と矢先の口巻(くつまき)には檀紙を巻いて〈樺矧(かばはぎ)〉といい,鏃には金銅の長根(ながね)をつけた。

軍陣の弓は丸木弓や七曲(ななもじり)の弓のような古風なものもあるが,多くは塗弓で,もっぱらこの上に籐(とう)の皮を巻いた弓を使用した。黒塗りの弓の上を白く細割りの籐を巻いたのを重籐(しげとう)といい,室町時代の末にはこれを正式の弓とした。この弦は必ず塗弦で,特に強固に苧(お)で千段巻とし,黒漆をかけたのを〈関(せき)弦〉といって尊重した。軍用の矢は征矢(そや)で,三年竹などという堅(かた)篦を用い,もっぱら塗篦とし,節(ふし)影を尊重した。筈は直角にえぐった直筈(すぐはず)で3枚羽をつけ,先端に鋭く細長い征矢尻をさすのを例とした。日本では武道のことを〈弓矢の道〉というくらいに,弓道は武士の表芸として古い伝統をもち,競射として個人競技や団体競技がさかんに行われた。古式の競射としては流鏑馬(やぶさめ)や笠懸(かさがけ)などの競技が,今日まで神事として伝えられている。

執筆者:鈴木 敬三

中国

中国における弓矢は軍隊の主力武器として殷・周時代に発達した。弓矢は遠くへ殺傷能力を備えた武器を飛ばすことができるというので,今日の銃砲に匹敵する役割を戦争において果たした。《礼記》王制篇に〈諸侯は弓矢を賜って然る後,征す〉とあるように古代においては軍事権の象徴でもあった。殷・周時代の弓については,その材質の腐敗によって実物がほとんど出土していない。中国の古典《周礼》考工記によると,木を素材にして,外側に動物の腱を乾燥して加工したものを貼り,内側に牛の角を削って細工したものを貼り合わせて弓をつくった。芯になる木は桑の一種と考えられる柘が最良で,以下檍とか橘とかの木があり,竹が最悪の素材だとしている。木と腱と角とは膠(にかわ)で貼り合わされ,その上を絹糸で巻き固め,最後に漆で表面を保護し,これに弦をかけて完成させた。このように《周礼》では弓の製作方法が詳細に記録されているが,これは弓が軍隊の使用する武器の中でことさら主要な位置を占めていたからである。

春秋時代後期から戦国時代にかけての弓は,考古学的発掘によって出土するものが若干あり,それらは製作方法において《周礼》に合致するものもある。また古代南中国の楚の国では《周礼》で最悪の素材だとされている竹を使った弓が多く,北方と中原の文化の差を示している。出土した弓には,弦をかけた状態で弓の長さは90~120cmくらいの短いものと,135~165cmくらいの長いものとがあり,これも《周礼》で述べられている弓の長さ90~100cmというのに短い方だけが合致している。戦国時代になって弩が発達し,弩が弓より速く,遠く,正確に飛ばせるため,弩が軍隊の主要な武器となり,弓は武器としての重要性を失って装飾などにみられるようになった。

矢は先端が鏃(矢じり),その後に矢がら,末端が矢の羽でできている。稾(こう)と称される矢がらは竹が用いられたが,稾も羽も腐朽して遺物として出土するのは鏃である。鏃は古来,石や動物の骨や角などで作られ,殷代においても石製と骨製とが混用されていた。やがてこれに青銅製の鏃が加わった。鏃の形も,単に先端のとがったものから殺傷能力を増加させるように変化し,逆刺(かえり)のついたものへと発達した。殷代の矢の長さは80~90cmあったという説がある。戦国時代の矢は出土品によれば全長70cmであった。戦国時代の末期には鉄製の鏃がみられるようになり,やがて時代とともに鉄鏃が主流になっていった。矢は弓にも弩にも用いられ,弓・弩の性能の発達によって長さや重さが変化した。

なお,弩の発達によって戦闘での中心的立場を失った弓であるが,弓は弩に比べて軽便であったから完全に衰退することなく,宋代はもちろん清代にまで存続した。しかし中国では明の時代になって銃砲が使用されるようになって,この頃から銃砲と弓弩の軍隊における役割が交代しはじめ,銃砲が軍隊の殺傷兵器になっていくのに反して,弓弩が皇族大官らの娯楽としての狩猟用具になったりしていった。

→弩

執筆者:衣川 強

内陸アジア,西アジア

内陸アジアの森林や草原地帯において,弓矢は古くから狩猟に欠かせぬ道具であった。やがて馬の飼育による騎馬技術によって多量の家畜の放牧に成功した遊牧騎馬民族は,弓矢を武器として国家形成に乗り出した。最古の騎馬民族であるスキタイは,小集団編成の軽装騎馬部隊を組織して農耕社会を脅かした。彼らの使用した弓は短弓で,ゴリュトスと呼ばれる矢筒を兼ねた弓入れをもち,スキタイ鏃として知られる直進性の三翼鏃・三角錐鏃をもつ矢を使用した。これに対して西アジアのヒッタイトやアッシリアでは弧を描いて飛ぶ両翼鏃を使用していた。スキタイの騎射文化の影響を受けた内陸アジアの諸民族は,その機動力を利用して匈奴,突厥(とつくつ)などの遊牧騎馬民族国家を興したが,その間に騎馬と騎射の技術はさらに洗練され,13世紀のモンゴルにいたって頂点に達した。モンゴル軍はすべて騎兵で,短いが強力な合成弓を使用した。これは弦をはずすと弓が反対側に反る湾弓であり,矢の速力が大きく,飛距離が長かった。チンギス・ハーンがその死に際して10本の矢を示して,子どもたちが一致協力して帝国を維持するよう遺言した話はよく知られている。

西アジアでも,アッシリア人,エジプト人,ペルシア人が合成弓を使ったことが知られている。ヘロドトスによれば,ペルシアの弓は,スキタイから伝えられたという。

アラブの間でも弓矢の使用は盛んで,イスラム以前にはマイシルmaysirと呼ばれる賭け矢が流行した。イスラム以後,賭け矢は禁止されたが,弓矢による射撃技術の鍛練はコーランやハディースにおいても奨励され,アラブの大征服はこれによるところが大きい。アラブと内陸アジアのトルコ,モンゴルの騎射文化を受け継いだオスマン朝でも,14~15世紀におけるバルカン征服に際して,アクンジおよびシパーヒーsipahiと呼ばれる軽騎兵が活躍した。彼らは平時には戦利品目当ての略奪,戦時にはオスマン軍団の前哨部隊として敵陣を攪乱した。

16世紀以後,火器が普及し,歩兵による攻城戦が多くなるにつれて,弓矢の武器としての効用は減少した。オスマン帝国でも,16世紀後半以後,先にあげた軽騎兵は姿を消した。しかしオスマン帝国時代を通じて弓矢は,スポーツ,娯楽,とくにスルタンの巻狩りなどによく使われ,トプカプ宮殿には,弓矢の製作を担当する職人が数名ずつ召し抱えられていた。帝国の首都イスタンブールには征服直後から〈矢の広場〉が設けられ,ここでは毎週月・木の2日間射的・遠射の競技会が開かれた。また,イエニチェリ軍のうち第60~63の4部隊は,とくにソラク(〈左きき〉の意)と呼ばれて,戦時,弓矢をもってスルタンの身辺護衛に当たったが,これらの人びとの中からスルタンの知己を得て大臣などに出世する者が多かった。オスマン帝国の合成弓は,木材(とくに松やカエデ)を芯として,メンデレス川流域地方の水牛の長角の薄板と腱で補強した合成弓で,弦はラクダの生皮と生糸で作られた。19世紀にR.P.ギャラウェー卿のテストによると,このトルコの弓は,戦闘用の矢で400m,特殊な遠矢を使うと600mの飛距離をもっていたという。

執筆者:永田 雄三

ヨーロッパ

狩猟具から分化した過程は定かでないが,弓矢が武器として登場するのはきわめて古い。歴史時代のギリシアで重装歩兵が主たる戦闘員となった後にも,戦列の側面には必ず補助兵力として弓隊が配置された。ローマの軍団でも同様である。弓を特技とする民族,例えばペルシア人やスキタイがいたので,これら補助部隊は外国人で編成されることが多かった。中世初期の弓矢の実態を知るのはかなり難しい。最大の史料は出土副葬品と写本挿絵であるが,前者には実用品でなく伝統的機器を納めた可能性があり,後者にはローマ皇帝の服装をしたフランク王が描かれている例から推して弓矢も写実とは限らないおそれがある。ともあれ,カール大帝の勅命(782または792)には楯,短剣,長剣,槍,弓を列挙したものがあるから,弓矢が正規武器の一つであったことにまちがいはない。ザンクト・ガレン修道院所蔵写本の挿絵(9世紀)にみるように,騎射の行われる場合があったらしい。同時に,カール大帝のティオンビル勅命は不自由身分の者に槍を携えることを禁じ,もし発見された場合には当人の背で槍の柄を折り砕くと定めてあって,武器に尊卑分化の傾向が看取される。やがて重甲騎士の騎乗衝突戦が戦闘の趨勢を決する時代がくると,この傾向は決定化し,弓矢は騎士以外の,農民や市民出身の歩兵専用の武器となる。騎士が弓矢をまったく手にしなかったわけではないが,それは主として猟具としてであった。しかし,弩の普及と改良の結果,弓矢という中世で最も恐るべき武器は歩兵の手中にあるという皮肉な結果が生じた。

弩(クロスボウcrossbow,アルバレートarbalète)は弓の中央部にこれと直角に射軸を装着し,引き絞った弦を射軸の留金に掛けるようにしたもので,弓を水平に構えて発射する。その起源は古く,帝政末期のローマ軍団にはガリア人からなる弩兵隊arcuballistaeを伴うものがあったという。リシェRicherの《年代記》の949,984,985年の記述にこの語がみられるし,パリ国立図書館の一写本(11世紀)にも城を攻める弩兵が描かれている。ただし,ノルマン・コンクエスト(1066)の絵巻物である《バイユーのタピスリー》では,重装兵1名の指揮下に散開して射撃する弓隊は描かれていても弩は登場しない。したがって中世初期,弩が知られていたことは確実だが,一般化していなかったと考えられる。最初の正確な記述はビザンティン帝国皇女アンナ・コムネナAnna Komnēnaの《アレクシアス》で,1096年,西欧から首都コンスタンティノープルに到着した第1回十字軍の携える〈新型の弓〉について次のように述べている。〈これはギリシア人のまったく知らぬ,蛮族の弓である。左手で弓を支え右手で弦を引くのでなく,射手は大地に背をつけて仰臥し,両足を弓に掛け両手で弦を握り,渾身の力をもって引き絞る。射軸の半円筒形の溝に矢をのせる〉〈大きな鉄の鏃のついた,太く短い矢が最も適する〉。留金から弦を外すと〈矢は巨大な力で射出され,何に当たっても跳ね返ることはない。盾を貫き,鉄の重甲を砕いて反対側に突き抜ける。青銅の彫像をも粉砕し,城壁に当たれば深く埋没して二度と鏃を取り出すことはできない。弩という,このような怪物こそ,悪魔の考案である〉。ここではまだ両手で引く素朴な段階だが,やがて梃子(てこ)や歯車を応用して弦を巻き上げる精巧な装置が発明されるし,弓も木材,角材から鋼板を貼り合わせたものとなる。貫徹力と命中精度が高いので抜群の殺傷効果を発揮した。第2次ラテラノ公会議(1139)はキリスト教徒相互間の戦闘に弩を用いることを禁止し,インノケンティウス3世の勅命もこれを繰り返したが実効はなく,フィリップ2世もリチャード1世も直属の弩隊を編成していた。リチャード自身,弩に狙撃されたのがもとで落命した。1295年フィリップ4世がトゥールーズで2000丁を買い付けたのをみても,その量産と普及が察せられる。これは築城術に影響し,矢狭間の設計にくふうがこらされた。

通常形式の弓では,イスラム世界から,弓の両端に逆反りを施して弾力を強化した,いわゆる〈トルコ弓〉が導入されたが,さしたる普及をみなかった。それよりも注目すべきは百年戦争でイギリス軍が用いた長弓(ロング・ボウlong bow)である。軽いイチイ材で長さ2m程度。これに1mの矢をつがえる。系統的にはケルト人古来の弓の改良型である。平射では有効射程150m程度にすぎないが,上に射上げれば40~50mの高さに達し,落下による加速を利用して厚さ3cmのオーク板を貫通することができた。もっとも威力と命中精度では,弩に遠く及ばない。利点は射出頻度にある。弩の場合毎分2発が限度だったが,よく訓練された長弓兵には毎分12発が可能であった。大部隊の弓兵を動員して弾幕を張ることに,クレシーの戦(1346)におけるイギリス軍の新戦術がみられた。同1346年7月,ノルマンディーに上陸したイギリス軍主力には騎兵はごく少数で,その代りおよそ7000に達する〈雲のごとき弓兵〉がいた。フランス側ではこれを信じがたい無謀とみたのだが,戦場のフランス軍は,ジェノバ人弩兵隊も射すくめられ,騎兵隊は何度も突撃を繰り返しながら肉薄できぬままに惨敗した。以後,射撃戦の重要性が卓越し,弓隊をいかに効果的に運用するかが作戦の要諦となる。1448年フランス王はフラン・ザルシェfrancs-archersの制を設ける。平常は自分の生業に従い,事ある時に弓兵ないし弩兵として出役する一種の民兵であった。武器としての弓矢の重要性は火器の登場により徐々に低まり,フランスでは1560年代に王軍の弓隊が銃隊に改編された。

→武器

執筆者:渡邊 昌美

弓矢をめぐる習俗と象徴

日本の民俗

日本で〈弓とり〉〈弓馬の家〉といえば武士の家系を指した。東北地方のいたこ(巫女)が口寄せをするきまり文句として〈弓取りへらとり〉と言ったのは,一家の戸主と主婦,ひいては父親と母親とを意味した古い言葉のなごりである。民俗的には弓に二つの象徴的意義が含まれている。一つは武勇を表し,さらに邪悪をはらい眼に見えぬ精霊を退散させる力あるものとして,諸種の呪いの用具として用いられた。いま一つは人間に知ることのできない方向と距離とを判定する卜占の用具と考えられ,〈白羽の矢が立つ〉などの言葉にみられる選定のための手段とされたのである。

前者の古い形として弓の弦を鳴らして矢を発射する態を示し,これによって邪神病魔を退ける鳴弦(めいげん)の儀が宮廷や貴族の家で執行され,これに諸種の呪法を加えた蟇目(ひきめ)の法が病気,ことに精神異常を治すために施された。また神事太夫が弓弦を鳴らして神を呼び下ろし,その託宣をうかがう弓祈禱も行われ,これを執行する巫女が梓の木で作った梓弓を用いたところから〈梓巫女(あずさみこ)〉と呼ばれ,〈梓の神はあがらせ給う〉などの言葉も生まれたのである。さらに年頭に当たって災厄を防除する意味の弓射の儀式が,神社の境内,頭屋の庭前などで行われることも全国的で,弓神事と総称される。これには二つの系統があって,第1は流鏑馬(やぶさめ)といわれ,馬上の騎手が多くは3筋の矢を携え,馬場を疾走する馬上から忌串にはさんで立てられている的を射るもので,命中の有無で神意を判断する。第2の系統は徒歩の人が一定距離から的を射る歩射(ぶしや)であって,的には多く鬼という文字を記している。こちらは除災の意味が強いようで,当たった的は魔よけの呪物として見物人が争って奪う。前者では鎌倉鶴岡八幡宮など諸神社の祭儀として行われるものが有名で,武家社会で盛んになったものであろう。後者は特に西日本に多く村落の年頭行事となって,モモテ,ビシヤ,マトイなどの名がある。家を新築するに当たって棟に模型の弓に矢をつがえたものを立てるのも,見えない悪霊を追放する意のもので,各地の伝説に武将が弓をかけた松といい,また,弓の筈で地を突いたところ,清水が湧出したという伝承をもつ泉も,邪霊を払う儀式が行われた神聖な場所を意味したのであろう。さらに板や藁製の円盤を斜面から転ばしてこれを射る破魔弓(はまゆみ)という行事も,かつては射芸を競い,また占いとして行われたらしいが,後にはやはり魔よけとしてしだいに呪術化し,近世には多く小児の遊戯と化した。古風土記にみえる餅の的の説話はこの卜占に発し,それが飛び去って射た長者の運が衰えたというのは,やはり神意とみなされたのである。各地のハマイバという小字地名はこの競技が行われた場所で,浜居場などのあて字がある。破魔弓,破魔矢は嫁の里から生児の初正月や初節供に飾りものとして贈られる風習があり,神社の初詣,年頭の縁起物として参拝者が求めることも各地にみられるところである。また,選定のために用いられる例として,葬列の先頭または棺側に弓と矢を持つ者があって,出発または帰宅に際して矢をつがえて射る。もとはこの矢の落ちた場所を葬地として埋葬したと伝え,また悪霊を追うために射るともいう土地がある。この矢の変形がシカ(死花)またはシカバナで葬地に立てておくものとなっている。

執筆者:千葉 徳爾

神話,象徴

弓は矢と組み合わされて武力を象徴し,キリスト教では世俗の権威,イスラムでは神の力を表す。また征服や権力奪取にかかわる物語で重要な役割を果たす武具となることが多い。ギリシア神話の太陽神アポロンは生まれてすぐに立ち上がり,弓と竪琴を欲しがったといい,デルフォイで怪蛇ピュトンを射殺した。そのためアポロンはギリシア神話で高い地位につき,また弓の名手とうたわれるが,ここでの弓と矢は太陽光線を表すといわれている。このようにアポロンの権威は絶大であり,自分の弓術はアポロンに勝ると豪語したエウリュトスEurytosはその傲慢の罪を死で贖う運命をたどっている。しかしエウリュトスの弓も強大な力を象徴する点では変りなく,英雄オデュッセウスに贈られたその弓は,のち大いに威力を発揮することになる。これら〈力〉の象徴となった弓を自由に扱える者は王者の資格を認められ,たとえばヘラクレスの強弓を引くことができたスキュテスSkythēsはスキタイ王となったという。また弓は狩人の標章で,狩りの女神アルテミスの持物とされた。彼女は月とも関係をもつが,弓と半月の形の類似に基づく観念連合が働いているのかもしれない。アルテミスと同一視されたルナやディアナのようなローマの月神も三日月を載せた弓を持物としている。

弓と,そこから射出される矢は,同じ武力の象徴である剣の場合と違って,肉体ではなく,しばしば心を征圧することの寓意として用いられる。ルネサンス期に制作された愛のエンブレムにみられるように,エロス(クピド)が射る矢は相手の心にまで届く。ベルニーニの聖女テレサ像にあっては神の愛が天使の持つ矢で表されている。占星術においては黄道十二宮の射手座を象徴し,年暦のうちの11月を表す。現代心理学では弓のイメージを,男女双方の生産力や心の緊張と解釈する。

執筆者:荒俣 宏

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「弓矢」の読み・字形・画数・意味

【弓矢】きゆうし

(ひら)く

(ひら)く字通「弓」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の弓矢の言及

【弓道】より

…なお〈弓道〉という用語は江戸時代に一部使用されているが,日本の弓射文化の総称として定着したのは昭和初期に入ってからである。

[歴史]

弓矢の発祥がいつごろであったか正確には不明であるが,一般には旧石器時代末期には存在していたといわれ,新石器時代には世界の諸文化の中に共通してみられる。 日本の弓矢も最初は狩猟の道具として使用され,その後歴史の進展とともに主要な戦闘武器として使用されるようになり,16世紀中期鉄砲伝来と急速な普及によりその実用的価値を失うまで,いわゆる〈飛道具〉として重要視されてきた。…

【採集狩猟文化】より

…おそらく動物の多産と狩の獲物の豊猟を願う呪術的な目的をもって描かれたものであろうと解釈されている。 後期旧石器時代の末には弓矢というまったく新しい武器が発明され,中石器時代をつうじて世界中に普及した。弓矢の普及とともに毒矢の使用も始まったと考えられる。…

※「弓矢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...