日本大百科全書(ニッポニカ) 「蛍光増白染料」の意味・わかりやすい解説

蛍光増白染料

けいこうぞうはくせんりょう

fluorescent whitening dyes

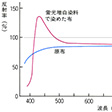

繊維に染着性をもち、それ自体は無色(あるいは淡黄色)であるが、近紫外線を吸収して、赤紫色の強い蛍光を有するものをいう。白地の黄ばみの原因となる着色物質を酸化や還元で除くことを漂白という。これに対して、分光学的に着色物質の影響を消去するのが増白である。白地は可視部領域の光をすべて反射した結果であるが、黄ばむと400~450ナノメートルの領域の光を吸収するようになる。このような生地に紫外線を吸収して赤紫色の発光をする物質を染めると、吸収の部分が補われて白く見えるようになる。430ナノメートル付近の発光をもつものであると、輝くほどの白さとなる。

蛍光による増白処理は、歴史的にはクライスPaul Krais(1866―1939)がセイヨウトチノキ(マロニエ)の樹皮から得られる6,7-ジヒドロキシクマリンの配糖体(エスクリン)を用いたのが始まりである(1929)。その後ウルトラリン(4-カルボキシメチルクマリンのナトリウム塩)などが発表されたが、繊維に対する親和性、耐光性ともに低く、かつコスト高で実際には利用されなかった。今日の蛍光増白染料は1941年ドイツのイー・ゲー・ファルベン社のブランコホア(ジアミノスチルベン系のもの)が発明され、展開された。ことに第二次世界大戦後の発展は目覚ましく、現代社会の白物に対する新しい需要を生んだ。スチルベン誘導体が主力であるが、クマリン誘導体、オキサゾール誘導体、ナフタルイミド誘導体も種々利用されている。有色染料と同様に、直接染料、酸性染料、分散染料など種々の製品が開発されており、用途も繊維のみならず紙、パルプ、合成樹脂、洗剤の増白、洗剤混合用にも広く利用されている。

[飛田満彦]