染料(読み)センリョウ(その他表記)dye

精選版 日本国語大辞典 「染料」の意味・読み・例文・類語

せん‐りょう‥レウ【染料】

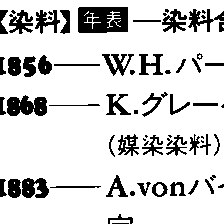

- 〘 名詞 〙 繊維などを染める色素となる物質。古くは、動物・植物・鉱物などからとった天然染料を用いた。一八五六年、イギリスの化学者パーキン(William Henry Perkin)がコールタールから初めて人造染料を合成。現在ではほとんどの場面で合成染料が用いられる。

- [初出の実例]「親和とは染料を布糸に染入らしむることにて」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉二)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「染料」の意味・わかりやすい解説

染料

せんりょう

dye 英語

Farbstoff ドイツ語

適当な方法で繊維を染めることができ、かつ実用上、日光、洗濯、摩擦、汗、ガスなどに対して安定な色素をいう。本来は水溶液から天然繊維や合成繊維、化学繊維を染色する目的で使用されてきたが、有機溶媒を用いた溶剤染色法のくふうもある。また着色の対象材料も、繊維のみならず、ゴム、紙、皮革、プラスチック、食品、医薬品、化粧品など多様な材料にわたっている。さらには着色の目的にとどまらず、臨床検査用色素、写真用色素、色素レーザーなど、染料の利用の可能性には限りないものがある。

水や油に不溶性で、物体の表面に有色膜をつくるものが顔料である。染料としても、顔料としても利用される色素もある。

染料は、植物や一部の動物から採取される天然染料と、芳香族原料から化学合成される合成染料に大別できる。19世紀の中ごろまでは天然染料の時代であった。当時タール化学の研究を行っていたイギリスのW・H・パーキンが、不純なアニリンの酸化により、赤紫色の絹を染める染料を1856年に発見。これをモーブと名づけて翌1857年に市場に出して以来、急速に合成染料の化学と工業が発展した。今日では合成染料の時代ということができる。

[飛田満彦]

分類

染料の分類には、化学構造によるものと、染色的性質(染色法)によるものとがある。実用的には後者のほうが便利であるが、両者を混合して用いる場合もある。

染色法により分類すると次のようである。

[飛田満彦]

直接染料

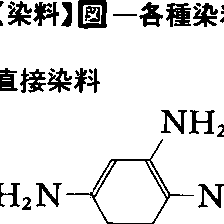

直接木綿染料ともいう。中性塩水溶液から媒染剤を用いることなく、セルロースに染まる水溶性染料。

[飛田満彦]

酸性染料

酸性水溶液から絹、羊毛などの動物繊維、ナイロンなどのポリアミド繊維を染色する水溶性染料。

[飛田満彦]

塩基性染料

中性または弱酸性水溶液から動物繊維やナイロンに染まる水溶性染料。この種のものは色調が鮮明で着色が高い反面、日光に対して弱い欠点がある。アクリル繊維用染料として開発されたものには鮮明でかつ耐光性の良好なものがある。これらはカチオン染料とよばれている。

[飛田満彦]

酸性媒染染料

酸性染料と同様の染色性をもち、分子内に金属イオン(主としてクロムイオン)と錯塩を形成しうる原子団を有する染料。絹や羊毛を酸性染料と同様に染めたのち、重クロム酸塩で処理し、水不溶性の錯塩をつくらせるので、洗濯堅牢(けんろう)度が良好となる。染料とクロム塩を同時に使用して染色する場合もある。金属イオンとしてクロムが用いられることが多く、クロム染料ともいう。

[飛田満彦]

硫化染料

水不溶性で、硫化ナトリウムにより還元され水溶性となり、セルロースやビニロンに染まる。空気酸化により繊維上で染料が再生される。アミノフェノールやインドフェノールを硫黄(いおう)または多硫化アルカリと加熱して得られる複雑な構造をもつ染料である。

[飛田満彦]

バット染料

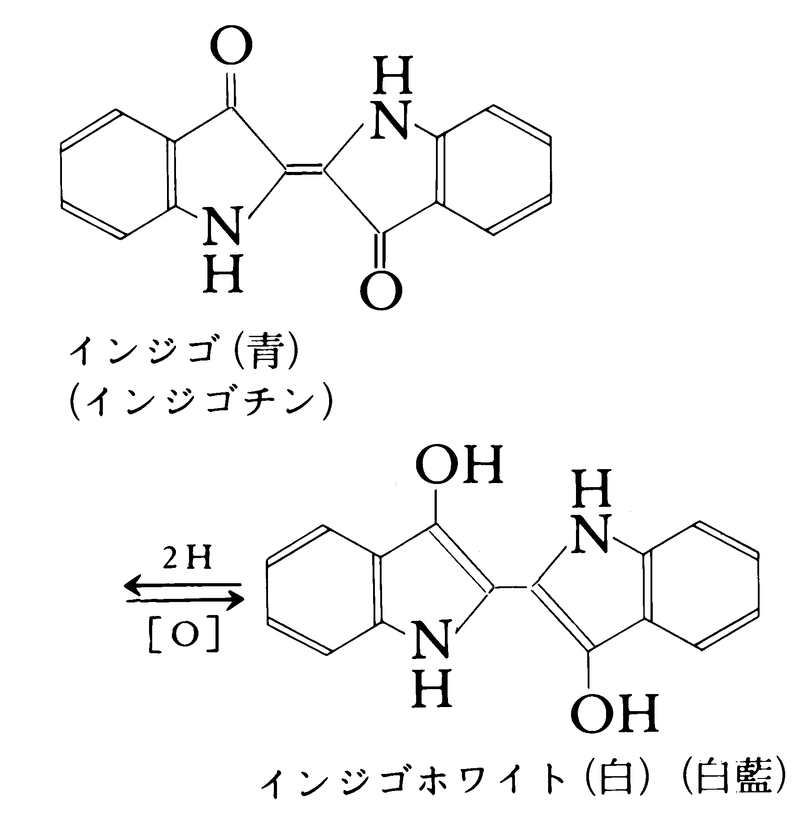

建染(たてぞ)め染料ともいう。互いに共役した2個のカルボニル基をもち、水不溶性であるが、アルカリ性ハイドロサルファイト溶液により還元されて、水溶性のロイコ体となり、セルロースに直接に染まる。空気で酸化されて元の染料が繊維上で再生される。インジゴ系と縮合多環式キノン系がある。

[飛田満彦]

アゾイック染料

繊維に染まる無色のカップリング成分をアルカリ性水溶液から染めたのち、各種の芳香族第一アミンのジアゾニウム塩の液に浸(つ)けると、繊維上で水不溶性のアゾ染料が生成し発色する。カップリング成分をナフトール下漬剤、芳香族アミンをアゾイックベースという。安定化したジアゾニウム塩を顕色剤に用いることもある。これをアゾイックソルトという。アゾイック染料は一般に日光、洗濯には堅牢であるが、摩擦には若干弱い。

[飛田満彦]

分散染料

水に難溶性であるが、分散剤を用いて水中に細かく分散させ、疎水性のアセテート、ポリエステルやナイロンなどの合成繊維に染着する。アセテート繊維用に開発されたので、当初はアセテート染料とよばれていた。

[飛田満彦]

反応染料

分子中にクロロトリアジンやビニルスルホンなどの反応性基をもつ酸性染料系が主である。繊維のもつ官能基(セルロースのヒドロキシ基、絹、羊毛のアミノ基、メルカプト基、カルボン酸アミド基など)と反応性基が共有結合して染着する。

[飛田満彦]

酸化染料

芳香族アミンやアミノフェノールを繊維に吸収させ、酸化剤で処理して発色させる染色法。アニリンブラック染めや白毛染め、ヘアダイがある。

[飛田満彦]

蛍光増白染料

蛍光増白剤ともいう。繊維に対して親和力を有し、このもの自身は無色ないし淡黄色であるが、紫色の蛍光を有するので、黄化した繊維の増白ができる。セルロース繊維用の直接染料型と、合成繊維用の分散染料型がある。

[飛田満彦]

油溶染料

水に不溶性で油脂や有機溶剤に可溶な染料をいう。このための特別な染料があるわけではないが、油脂、ガソリンなどの着色に用いられる。

[飛田満彦]

染料の名称

染料の名称は多様で、同一染料でも製造会社によって異なる名称が与えられている。またこれらの商品名に基づいた慣用名も用いられている。一般に名称は、冠称―色名―染色の記号から成り立っている。カラーインデックス名Colour Index Name(C. I. 名)は、共通の染料名を用いるという意味で、1971年にイギリスのSDC(The Society of Dyers and Colourists)とアメリカのAATCC(American Association of Textile Chemists and Colorists)が共同編集した『カラーインデックス』第3版で採用された。学問的には染料名は慣用名を用いず、C. I. 名を使用することになっている(たとえばローダミンBは「C. I. Basic Violet10」となっている)。

[飛田満彦]

染料に要求される性質

染料が実用性をもつためには、日光、洗濯、摩擦などの外界よりの作用に対して安定である必要がある。したがって染料の評価に、耐光堅牢度、洗濯堅牢度、汗堅牢度、摩擦堅牢度、窒素酸化物堅牢度などが用いられ、その試験および評価方法がJIS(ジス)(日本産業規格)により規格化されている。耐光堅牢度は1~8級の8段階、他の堅牢度は1~5級の5段階により評価される。等級数の大きいほうが堅牢である。

染料の代表的機能は、いうまでもなく色と繊維に対する染着性である。これらはきわめて複雑な要因をもち、簡単に述べることはむずかしいが、そのあらましを説明する。

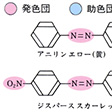

染料の分子構造はいくつかのベンゼン核を結合させて比較的大きな共役二重結合系をもっている。この共役二重結合の広がりが大きいほど、長波長の光を吸収して深色となる。さらに、分子中には発色団という二重結合をもった原子団と、助色団という非共有電子対(孤立電子対)がある。一般に発色団は電子求引性で、助色団から発色団に電子が流れやすいほど、長波長の光を吸収するようになり染料の色は深くなる。以上のことをアニリンエローとジスパーススカーレットBについて示す。

アニリンエローは、2個のベンゼン核をアゾ基で連結した共役二重結合系をもつ。助色団であるアミノ基から発色団であるアゾ基の方向へ電子の流れ込みがあるために、可視光線を吸収しうる。ジスパーススカーレットBでは、助色団がエチル、オキシエチルアミノ基となり、アミノ基よりも若干電子を押し出す力が強い。さらに発色団としてのニトロ基が、アゾベンゼンの4位に連結しているので、アミノ基からアゾ基およびニトロ基の発色団への電子の流れ込みがいっそう容易となり、したがって、アニリンエローよりも、より長波長の光を吸収するので、色は深くなっていると考えることができる。

[飛田満彦]

染色の機構

染色系は理論的にはたいへん複雑な系で、染料の固体‐染料および各種の助剤を含む溶液‐繊維の系を染料が移動し、繊維に吸着される系である。染料、助剤、溶媒(主として水)、そして繊維間の複雑に絡み合った系と考えるべきである。染料の染着性は、染料がどれだけ早く繊維に染まるかという染着速度と、染料がどれだけ濃く繊維に飽和しうるかという染着平衡の両面からみることができる。

染着速度は、繊維内の拡散速度で支配されており、染料の大きさ、染料‐繊維分子間相互作用の強さ、繊維構造の緻密(ちみつ)さに依存する。

染着平衡は、染料の繊維に対する親和力で定まる。染料‐繊維間の相互作用には、イオン結合、双極子‐双極子結合、双極子‐誘起双極子結合などのクーロン力、水素結合、無極性ファン・デル・ワールス結合、配位結合、共有結合などがあげられる。絹、羊毛などを塩基性染料や酸性染料などのイオン染料で染色した場合、イオン間のクーロン力が働くが、水素結合やファン・デル・ワールス力の作用も重要である。セルロースに対する直接染料やバット染料では水素結合やファン・デル・ワールス力によって親和力が生まれる。

[飛田満彦]

染料の製造方法

染料はベンゼンやナフタレン、アントラセンなどの芳香族化合物を出発原料とし、これらから中間体を合成し、中間体から染料に組み立て、これを粉末化、助剤との混合などによる仕上げ加工をして製品となる。原料の芳香族化合物は、古くから石炭タールから分離したものが利用されてきたので、合成染料をタール染料(あるいはタール色素)とよぶこともある。しかし、石油化学の発達により、ベンゼン系の原料はむしろ石油化学工業から供給されることが多いので、タール染料の呼び方は妥当でない。

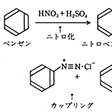

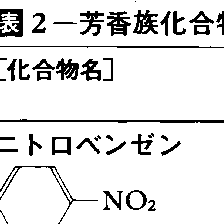

染料中間体および染料の合成には多種多量の反応剤(多くは無機化合物)が用いられ、かつ多種類の有機合成反応が利用されている。ベンゼンが出発原料で、ニトロベンゼン、アニリン、塩化ベンゼンジアゾニウムを経て、4-アミノアゾベンゼン(アニリンエロー)が合成される。これらの階程には、ニトロ化、還元、ジアゾ化、カップリングの反応が用いられる。

[飛田満彦]

天然染料

1856年に合成染料が出現して以来、天然染料は急速に衰微し、今日では、東南アジアやアフリカなどの原始染色に、また日本の伝統染色に受け継がれているにすぎない。天然染料には植物性、動物性、鉱物性の3種があり、とくに植物性染料では、鬱金(うこん)、紅花(べにばな)、茜(あかね)、蘇芳(すおう)、藍(あい)、紫草(むらさきぐさ)など、動物性染料ではコチニールcochineal、貝紫などがよく知られている。このうち日本古来の伝統染色は、もっぱら植物性染料を主体としてきた。

これらの天然染料は、顔料のように水や油に不溶のままで、直接に被染物の表面に不透明な有色膜をつくるのとは異なり、水や油に溶けて被染物に染め着き、あるいは助剤や媒染(ばいせん)剤の助けを借りて、初めて美しい色調に発色し、定着する。したがって天然染料をそれぞれの特性によって分類すると以下の3種に分けられる。

(1)直接染料substantive dyestuffs 染料が水に溶解して直接に被染物に染め着くものをいう。ただしこの種の天然染料は非常に少なく、鬱金や紅花、その他数種の蘚苔(せんたい)類に限られる。鬱金は根茎に黄色素が、紅花は花弁に黄と赤の2種の色素が含有されている。紅花を水に浸(つ)けると、まず黄色素が抽出され、黄色素が十全に抜けてからアルカリで処理すると、赤い染料が得られる。いずれも退色しやすい不安定な染料で、酸性物質を加えることによって安定度が修正される。

(2)バット染料vat dyestuffs 藍に代表される染料をいう。すなわち、媒染剤を必要とせず、アルカリ液に溶解し、被染物に付着した色素は、空気中で酸化することによって発色し、定着する。藍染めはアジア全域(極端に北のほうを除く)にわたって広く行われており、とくにインジゴを含んだ植物は今日50種以上のものが知られている。また貝紫もこの種の染料で、巻き貝の白いミルク状の分泌物を布に摺(す)り着けると、酸化するにしたがって美しい紫色が得られる。

(3)媒染染料mordant dyestuffs 鉄やミョウバンのような媒染剤の力を借りて、色素が発色し定着する染料をいい、天然染料の多くはこの種に属する。媒染染めのもっとも素朴な形は、タンニンを含んだ繊維や布を、鉄分のある泥に浸けて黒色に染める「泥染め」であろう。アルミニウム(ミョウバン)を媒染剤として茜や蘇芳、コチニールから鮮やかな赤が、またミョウバンと鉄媒染の兼ね合いによって、紫から暗赤色までの微妙な色調を得ることもできる。

[小笠原小枝]

『浅原照三他編『新しい合成化学7 新しい染料・顔料』(1965・共立出版)』

改訂新版 世界大百科事典 「染料」の意味・わかりやすい解説

染料 (せんりょう)

dye

dyestuff

着色を目的として繊維を染める物質を染料という。色が着くことは,人間の眼が色を知覚することにより認識される現象であり,そのために染料は一般に可視光の一部を吸収し補色として人間に色を識別させる。蛍光増白剤のように近紫外部に吸収をもち,蛍光として可視部に紫色ないし青色の光を出すものもあるが,通常これも染料として扱う。繊維を染める方法は,一般には染料を水,有機溶媒に溶かして溶液ないし分散液とし,これに繊維を浸漬して液相から繊維に染料を移行させて行われる。特殊な場合として,染料を昇華させ気相より繊維に移行させる方法もある。いずれにせよ染まり着くためには繊維(および広義の被染物)と染料の間になんらかの分子間力による親和性が必要で,溶液より染める一般的な場合にはそこに溶解という現象が介在する。

染料は本来繊維製品を染色する目的でつくられたが,近年はプラスチック,ゴム,食品,医薬品,化粧品,燃料,紙,皮革,金属,毛髪,感圧・感熱記録紙,洗剤,文具用品,指示薬,生物学・医学など多くの分野において着色に用いられるようになった。さらに染色,着色とは関係なく,触媒,レーザー,半導体,増・減感色素,光電導材料,潤滑剤などきわめて先端技術的な用途が開発され,使用量は少量ではあるが染料の利用の可能性には限りがない。染料と有機顔料は,使用目的,化学構造,製造方法,発展の歴史から考えてきわめて近縁な関係にあり,区別することの困難な場合もある。染料が被染物を染色する際には溶解ないし溶解に近い形の分散状態を必要とし,さらにさまざまな機構をもつ染着技術により単分子状態で被染物に保持されるのに対し,有機顔料の場合には溶解,染着という性質はいっさい無用である。また不溶の粉体としてビヒクル(展色剤)に分散状態で使用されるため,ビヒクル中の顔料はかなり高度に凝集した形をとるであろう。そのような差は存在するとしても,染料と有機顔料は基本的に同属であるので,両者をまとめた形で有機工業色素と呼ぶこともある。両者とも着色剤として使用されるため,美麗鮮明な色とともに,日光,洗濯,水洗,摩擦などに対する堅牢度が要求され,顔料の場合はとくに耐水性,耐油・薬品性,耐熱性も重要である。

合成染料が初めて誕生してから約140年を経た現在,合成技術の進歩とともに人類が要望するほとんどすべての染料および顔料を合成することができた。したがって天然染料でなくてはならない染料種は,趣味的なものは別として,実用的には現在まったくなく,染料はすべて合成染料を指すことになった。そのため天然染料という言葉は消えてしまい,合成染料と天然染料の分類の必要は消失した(天然色素の意義は現存する)。この点は他の分野,たとえば繊維,ゴム,医薬品,香料,宝石,皮革,肥料などの分野において天然品と合成品が共存しているのと異なり,合成染料は完全に天然染料を駆逐してしまったといえる。

染料の歴史

染料で衣服を染めるという技術は古く,すでに有史以前より動植物から得られる天然の色素を人類は染料として用いてきた。そのなかでとくに大きな意味をもつものは藍と茜(あかね)で,19世紀半ばまで天然染料の王座を占めていた。植物のアイの中に含まれる配糖体インジカンは,すりつぶすと酵素の作用により加水分解されインドキシルを生成する。

これが空気酸化されて生成するインジゴをさらに発酵により還元させインジゴホワイト(白藍)とし,染色後,空気酸化して青い染色物を得るが,このような複雑な化学反応を含む技術を古代より人類がもっていたことは驚くべきことである。合成染料の誕生は1856年にイギリスの化学者W.H.パーキンがアニリンの酸化により赤紫色色素を発見し,モーブmauveと名づけて57年より工業化したことに始まる。

染料の名称と分類

染料は商品名(または慣用名)およびカラーインデックス名Colour Index Name(略号C.I. 名)で呼ばれる。商品名は冠称,色名,染色の三つの記号から組み立てられる。冠称は製造会社固有の部属分類を示すもの,会社全製品に共通するもの,化学構造,または用途,性質を表す染料頭文字である。C.I.名は《Colour Index》(1971)に採用されたもので,たとえばC.I.Disperse Red 2のように染料部属と色と登録番号が示してある。さらに化学構造の明らかなものにはこれに基づいた5桁の番号が併記されている。

染料の分類法には染色法によるものと化学構造によるものがあるが,アントラキノン系建染染料のように両者を混合したものもある。一般需要者には化学構造による分類よりは染料のもつ染色的特性を示す分類のほうが便利である。染料の部属を表す染色的分類のなかには,化学構造的に多くのものを包含する場合が多く,たとえばポリエステル繊維を染める分散染料には,アゾ系,アントラキノン系,キノフタロン系などがある。

染料の色と化学構造

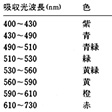

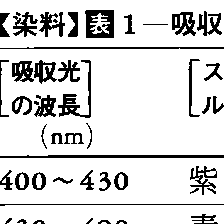

われわれのもつ色感は色相,彩度,明度の3属性をもつことが知られている。色感を感ずるのは,光が物体にあたって選択的に吸収され,吸収光の補色が網膜を刺激するためである。したがって物体の吸収スペクトルと観察される色相は補色の関係にある(表1)。

染料のような芳香族化合物は,分子内に二重結合と一重結合が交互に連なる,いわゆる共役系をもち,π電子がその上を動くことができる。このような化合物の分子には,分子の骨格を形成するσ電子と,その骨格の場の上を動くπ電子がある。光の吸収に関係するのはπ電子であり,π電子の動きやすさおよびその電荷のかたよりが大きく影響する。量子化学の示すところによると,(1)共役系が長くなりπ電子雲の広がりが大きくなるほど,π電子は動きやすくなり吸収は長波長となる,(2)一般に励起状態ではπ電子の電荷のかたよりが基底状態より大きい。したがって電荷がかたよりやすいほど長波長の光が吸収される。簡単な芳香族化合物の例を表2に示す。このようにして共役系が長くなるほど,また置換基などの影響でπ電子系の電荷のかたよりが大きくなるほど,染料の吸収スペクトルは長波長となり,観察される色は深くなる。

化学構造と性質

染色性を基として染料を分類すると,直接染料,酸性染料,塩基性染料,酸性媒染染料,金属錯塩染料,硫化染料,建染染料,硫化建染染料,アゾイック染料,分散染料,反応染料,酸化染料,油溶染料および蛍光増白剤などが挙げられる。しかしながら近年の染料部属の需要は大きく変化し,ほとんど使われなくなったもの,非常に使用量が増加したものなどさまざまである。近年とくに大発展をとげたものとして,分散染料,反応染料,カチオン染料(アクリル繊維用の塩基性染料),蛍光増白剤がある。また新しい需要として感圧・感熱色素も重要性を増しつつある。

(1)直接染料 中性塩を含む水溶液からセルロース繊維に直接に染着する水溶性染料であり,化学構造は大部分がアゾ系でジスアゾおよびトリスアゾ染料が中心である。そのほか少部分として,スチルベン,チアゾール,ジオキサジン,フタロシアニンの誘導体がある。代表的直接染料であったDirect Deep Black(C.I.Direct Black 38)は,ベンジジンをテトラゾ化し酸性でH酸にカップリングし,アニリンをジアゾ化しアルカリ性でH酸にカップリングし,さらにm-フェニレンジアミンに酸性でカップリングして製造する。耐光堅牢度3級,洗濯堅牢度2級であまり堅牢でないが,一浴染めの黒色染料として多く使用されていた。しかし,より堅牢性の反応染料の出現およびベンジジンの発癌性による製造禁止により消失した。直接染料は染料分子とセルロースの水酸基との間のファン・デル・ワールス力や水素結合により染着するとされていて,長く続く共役二重結合と分子の平面性が求められる。

(2)酸性染料 羊毛,ナイロン,絹等のポリアミド系繊維の染色,および皮革や紙の着色に用いられる。モノアゾ系,アントラキノン系が多く,図に例示のC.I.Acid Red 13は,ナフチオン酸をジアゾ化しシェファー酸にカップリングして得られる(耐光堅牢度3級,洗濯堅牢度2~3級)。解離した染料アニオンがポリアミド繊維のアンモニウムカチオンとイオン結合するのが主となって染着する。

(3)塩基性染料 動物繊維などに直接に染まる水溶性染料で,色彩が美麗鮮明でカラーイールド(着色力)も大きい特色のある反面,堅牢度が低く,衰退をたどってきた。しかし1955年ころからアクリル繊維の染色に用いると優れた耐光性を示すことが認められ,在来品種に加えカチオン染料としてアクリル繊維用新染料が多数登場した。アクリル繊維に脂肪族あるいは芳香族のスルホン酸を〈染料座席〉として加えると,カチオン型の染料はこれとイオン結合することにより染着する。化学構造はアゾ染料のジアゾ成分に複素環の第4塩基をもつ共役型,カップリング成分の末端に第4塩基をもつ非共役型,およびスチリル型染料の両側の成分にそれぞれカチオンをもつものが中心であるが,ほかにアントラキノン系,クマリン系などもある。例示したC.I.Basic Blue 54とC.I.Basic Red 13のアクリル繊維に対する耐光堅牢度は各7級と5級である。

(4)金属錯塩染料 クロムCr,コバルトCo,銅Cu,ニッケルNi,鉄Feなど2価および3価の金属イオンと色素分子が錯塩を形成している酸性染料を金属錯塩染料といい,金属原子と色素分子の比率により1:1型,1:2型のものがある。金属の種類はCr,Co,Cuの順に使用され,他は少ない。染料はアゾ基の両オルト位に錯体形成基としてヒドロキシ基-OH,カルボキシ基-COOHをもつアゾ染料が一般的である。銅錯塩は高級直接染料としてセルロース繊維の染色に用いられ,クロム・コバルト錯塩は高級酸性染料として羊毛,皮革,ポリアミド繊維の染色のほか,分散染料,油溶染料としても用いられる。また金属や置換基をくふうし,とくに反応基(セルロースのOHと反応する)を導入した,青,黒系のセルロース用反応染料が近年発達してきた。金属錯塩染料の一般的特色は耐光・耐湿潤堅牢度の高いことである。1:2型クロム錯塩染料はジアゾ化・カップリング反応でモノアゾ染料を合成後,水溶液中にクロムサリチル酸ナトリウムを加え中性で加熱し配位子交換して製造する。

(5)建染染料 分子中に共役した2個のカルボニル基 COをもつ水不溶性の染料で,アルカリ性で還元して水溶性のヒドロキシル型にしてセルロースに染着後,空気酸化し繊維上に不溶の染料を再現させる。この部属の名は,還元して水溶性にする操作を〈建てる〉ということから付けられた。化学構造の特徴としてインジゴ系とアントラキノン系の2種に分類される。天然染料としてとくに重要であったインジゴ(藍)は1897年に工業化が成功し,次いで1901年アントラキノン系の建染染料の第1号であるインダンスレンブルーRSが発明された。以後とくにアントラキノン系建染染料は,鮮明な色調,最高の各種堅牢度,品種の豊富さなどの理由により,主としてセルロース系用の高価な最高級染料として君臨してきた。しかし現在では,より安価で耐湿潤堅牢度の高い反応染料に道を譲っている。例示したC.I.Vat Green 1は耐光堅牢度7~8級,洗濯堅牢度5級である。建染染料のある種のものを特殊な顔料化法で分散し高級有機顔料としたものもある。

COをもつ水不溶性の染料で,アルカリ性で還元して水溶性のヒドロキシル型にしてセルロースに染着後,空気酸化し繊維上に不溶の染料を再現させる。この部属の名は,還元して水溶性にする操作を〈建てる〉ということから付けられた。化学構造の特徴としてインジゴ系とアントラキノン系の2種に分類される。天然染料としてとくに重要であったインジゴ(藍)は1897年に工業化が成功し,次いで1901年アントラキノン系の建染染料の第1号であるインダンスレンブルーRSが発明された。以後とくにアントラキノン系建染染料は,鮮明な色調,最高の各種堅牢度,品種の豊富さなどの理由により,主としてセルロース系用の高価な最高級染料として君臨してきた。しかし現在では,より安価で耐湿潤堅牢度の高い反応染料に道を譲っている。例示したC.I.Vat Green 1は耐光堅牢度7~8級,洗濯堅牢度5級である。建染染料のある種のものを特殊な顔料化法で分散し高級有機顔料としたものもある。

(6)反応染料 反応染料は1956年ICI社により開発され,現在に至るまで大発展をとげた部属である。文字どおり繊維の官能基(セルロースのヒドロキシ基-OH,動物繊維のアミノ基-NH2等)と化学的に反応し共有結合を形成するため,高い耐湿潤堅牢度が得られる。染料自体は酸性染料型のモノアゾ染料が中心であるため,比較的安価である。機能的中心である反応基について多くの開発が行われたが,類別すると図に示すようなものなどがある。また異種あるいは同種の反応基を2個染料分子に置換させ,直接性および固着率の増大を図った品種もある。反応染料の研究開発はごく近年の短期間に激しく行われたが,その動向としては高固着率,高い直接性と均染性,およびできるだけ低い染色温度などが中心になっている。

(7)分散染料 水に難溶性の染料を分散剤により微細な分散状態とし,アセテート,ナイロン,ポリエステルなどの合成繊維の染色に用いる。化学構造はアミノアゾ化合物とアミノアントラキノン化合物に二分され,中程度の分子量をもち,水溶性基であるカルボン酸,スルホン酸などはあってはならない。創出されたころはもっぱらアセテート用であったが,現在はほとんどポリエステル繊維(PE)の染色に用いられ,現在分散染料は日本では数量,金額ともに全染料中第1位を占める。例示したC.I.Disperse Blue 79は,ポリエステル繊維の場合,耐光堅牢度6~7級,洗濯堅牢度5級,昇華堅牢度4~5級である。このような強塩基のジアゾ成分のアミンをジアゾ化するには40~45%ニトロシル硫酸が用いられる。アミノアゾ系分散染料は安価で堅牢度も高いうえに,色も豊富でカラーイールドも高く,とくにネービーブルーに需要がある。これに対しアミノアントラキノン系も各種堅牢度も高く,かつ均染性に優れるが,カラーイールドはアゾ系より低く高価である。赤~青色が多く鮮明である。例示したC.I.Disperse Blue 60は,ポリエステル繊維の場合,耐光堅牢度7~8級,洗濯堅牢度5級,昇華堅牢度5級である。

(8)蛍光増白剤 この部属の歴史は古く,1929年にクライスP.Kraisがセイヨウトチノキ(マロニエ)の樹皮抽出物で白布を処理すると輝かしい白さが得られることを発見した。合成染料として工業化されたのは36年ころで,日本では48年ころから開発が進められた。この種の染料に共通する特徴は,無色ないし淡黄色の物質で近紫外部に吸収をもち,青色ないし紫色の蛍光を発することであり,繊維に染着する能力をもつ。繊維ばかりでなく,紙,パルプ,合成樹脂,洗剤原料等の増白にも用いられる。化学構造的にはアニオン型,カチオン型,非イオン型に分かれ,スチルベン系,ベンザオキサゾール系,クマリン系,ナフタルイミド系その他がある。

染料による非繊維物の着色

(1)紙の着色 紙の着色には,直接染料,塩基性染料,酸性染料,蛍光増白剤などの染料が用いられる。着色法の基本になる内添法では,染料はビーター,ミキシングチェスト中で紙料を混合中に1~2%濃度の水溶液として加え,均一の着色紙を得る。またこれとは別に,形成された紙面へ塗布する技術もある。

(2)感圧・感熱色素 感圧記録紙は,無色の感圧色素をマイクロカプセルに封入し紙の裏面に塗布した紙と,顕白剤(酸性白土,フェノール類などの固体酸)を上面に塗布した紙を合わせ,筆圧でカプセルが破れ化学反応を起こして発色するものである。一方感熱紙は,無色の色素と酸性物質をバインダー中で混合して紙に塗布し,熱により融解して反応発色させるもので,色素に関しては前者との間に本質的な相違はない。

(3)プラスチックの着色 もっぱら有機・無機の顔料が使用され,染料で染めて着色するのは例外的である。

(4)皮革の着色 皮革用に使用される染料としては,アニオン系として直接染料,酸性染料,1:2型含金属染料,反応染料,カチオン系として塩基性染料,非イオン系として油溶解染料が用いられる。生皮をクロムなめししたものは酸性染料,1:2型含金属染料でよく染まる。

(5)アルミニウムの着色 アルミニウムを染料で着色するには,主として含金属酸性染料が使用され,とくにアルミニウムと錯塩を形成する染料が適している。アルミニウムを硫酸酸性浴で陽極酸化して表面に微細な障壁形皮膜をつくり,次いで皮膜を微細な細孔とし染料水溶液で処理して細孔中に染料を固着着色する。

→染色

執筆者:新井 吉衞

染料工業

染料を製造する工業のことをいい,今日では合成染料工業のことを指す。天然染料は合成染料に比べ色の種類が少なく,また鮮明さに欠けるため19世紀の末以降一部の工芸品を除いてほとんど使用されていない。染料工業は多品種少量生産業種で,高度な技術力が必要とされる。

その歴史はイギリスの化学者W.H.パーキンが1856年,偶然に紫色の合成染料モーブmauveを発見し,翌57年にパーキン・アンド・サンズPerkin & Sons'という工場を設立したことに始まる。その後20世紀に入るまでに世界の染料工業の中心はイギリスからドイツに移った。日本においても染料はもっぱらドイツから輸入していた。ところが1914年,第1次大戦の勃発によってドイツからの染料の輸入がストップし,国内自給の必要性に迫られた。

1914年,与田銀治郎が岡山県児島郡琴浦町に与田銀染料製造所(現,住友化学工業岡山工場)を設立し,硫化ブラックの工業化に着手し,福岡県大牟田市にあった三井鉱山三池焦煤製造所(のち三井東圧化学大牟田工業所。現,三井化学大牟田工場)ではアリザリンレッドの工業化に成功している。15年には〈染料医薬品製造奨励法〉が公布され,16年に設立された半官半民の日本染料製造(1944年住友化学工業と合併)をはじめ多くの染料製造会社が設立された。この結果,染料の生産もドイツからの輸入に頼っていた1914年まではまったくなかったのが,15年には362tが生産され,18年には5000tに達した。その後も国家の保護政策もあって生産は順調に伸び,39年には戦前最高の2万8800tとなった。国内での生産量の増加に伴って,大正の末ころから輸入が減少し,反対に輸出が増加していった。

第2次大戦で日本の染料工業も大きな打撃を受けたが,1955年にはほぼ戦前の水準にまで回復した。現在日本はアメリカ,ドイツと並んで,世界でも有数の染料生産国となっている。95年の生産量は約7万1000tであるが,三菱化成工業(現,三菱化学),住友化学工業(現,住友化学),三井東圧化学(現,三井化学),日本化薬,保土谷化学工業の大手5社で全体の7割以上を占める。

一方,世界の染料工業をみると,1970年代から80年代にかけて,バイエル社,BASF(バスフ)社,ヘキスト社(以上ドイツ),チバ・ガイギー社,サンド社(以上スイス),ICI社(イギリス)の6社がアメリカの染料工業を傘下におさめ,アジアを除く自由主義圏の市場をほぼ独占した。今後日本の染料の主要な輸出先である東南アジアをめぐっての,日本とヨーロッパの企業の競争が激しくなろう。

執筆者:中山 裕登

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「染料」の意味・わかりやすい解説

染料【せんりょう】

→関連項目色素|染色|染料工業

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「染料」の解説

染料

センリョウ

dye, dyestuff

可視光線を選択的に吸収して固有の色をもつ物質(色素)のうち,適当な染色法によって繊維に染着し,かつ,日光,洗濯,摩擦など日常遭遇する外的条件に対して相当な堅ろう度を示すものを染料という.現在の染料,すなわち合成染料は,1856年W.H. Perkin(パーキン)がモーブとよばれる赤紫色の絹用の染料を合成したのにはじまる.ついで,ジアゾ化反応(1859年)やカップリング反応(1868年)の発見によるアゾ染料の出現,アリザリン(1876年)やインジゴ(1880年)の構造決定と合成,バット染料(1901年)や分散染料(1923年)の発見,蛍光増白剤(1928年)やなせん(1938年)などの技術的進展,反応染料(1956年)の発明などにより染料の領域が築かれ今日に至っている.この間,合成化学の発展に大いに貢献した.現在,わが国における市販染料は千数百種類に及ぶが,これらを染色的性質によって分類すると,酸性染料,塩基性染料,媒染染料,酸性媒染染料,直接染料,分散染料,硫化染料,建染め染料,アゾイック染料,酸化染料,反応染料,油溶染料,食品用色素,蛍光増白剤などの部属になる.またそれらを化学構造によって分類すると,アゾ染料,アントラキノン染料,フタロシアニン染料,インジゴイド染料,アゾイック染料,ジフェニルメタン染料,トリフェニルメタン染料,キサンテン染料,アクリジン染料,硫化染料,フタレイン染料,酸化染料などとなる.染料本来の目的は,天然繊維,化学繊維,合成繊維の染色にあるが,このほか紙,皮革,ゴム,プラスチック,油脂,食品,化粧品などの染色または着色に,また特殊な応用として,写真材料,分析用指示薬,生体染色などきわめて広範囲に使用されている.市販の染料の情報を集めたものにカラーインデックスがある.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「染料」の意味・わかりやすい解説

染料

せんりょう

dye

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の染料の言及

【染色】より

…染色は染料のもつ繊維材料への染着性を利用して,繊維等に染料を収・固着させる技術である。したがって繊維材料に顔料を固着材で固定する技術,たとえば顔料捺染(なつせん)などは染色には含めない。…

【有用植物】より

…そのような樹脂,ロウやゴム質成分も,その特異な性質を利用し,種々な用途に利用される。植物体に含有される色素は,19世紀の合成染料の出現以前には重要な染料源であった。染料植物は特に衣服の加工や装飾に重要な役割を果たしていた。…

※「染料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...