内科学 第10版 の解説

褐色細胞腫・パラガングリオーマ(副腎髄質)

副腎髄質や交感神経節のカテコールアミン産生細胞であるクロマフィン細胞に由来するカテコールアミン産生腫瘍を,褐色細胞腫(pheochromocytoma)という.副腎髄質以外の,胸腔,腹腔,骨盤腔内などの傍神経節のクロマフィン細胞から発生するものをパラガングリオーマ(paraganglioma,傍神経節腫)とよんで区別することもあるが,臨床症状や治療法が共通しているため,多くの臨床医は副腎性の褐色細胞腫と副腎外性のパラガングリオーマを総称して褐色細胞腫とよんでいる.しかしながらこの両者の別は,単に発生部位の違いというだけでなく,ほかの腫瘍を合併する可能性,悪性腫瘍である可能性,あるいは遺伝子診断の必要性などを考える上で重要である. これによく似た由来をもつ腫瘍に,交感神経節細胞の前駆細胞から発生する神経芽細胞腫(neuroblastoma)がある【⇨12-7-5)】.こちらはおもに幼小児期に発症し,成人ではまれである.

疫学

発症率は100万人に2~8人である.すべての年齢層に発症しうるが,20~40歳代に多く,性差はあまりない.ほとんどが副腎内に発生する良性腫瘍だが,副腎外に発生するもの,両側性に発生するもの,家族性に発生するもの,悪性のものがそれぞれ全体の約1割を占めることから,“10%-disease”とよばれてきた.わが国の厚生労働省による2009年の全国調査では,副腎外発生は17.3%で,そのうち70%以上が腹部に認められ,多発性が12.7%,家族性が10.0%,悪性が11.0%であった.高血圧症患者の約0.5%を占めるにすぎないが,鑑別診断の対象となる患者数が非常に多く,治癒しうる高血圧として重要である.また,まれに高血圧クリーゼの原因となること,悪性腫瘍である可能性があること,家族内発症があることからも,早期の診断が望まれる.

病態生理

カテコールアミンの産生経路はチロシンから始まり,ドーパ,ドパミン,ノルアドレナリン(NA),そして最終カテコールアミンであるアドレナリン(A)へと転換されてゆく.褐色細胞腫の多くはNAのみを産生するNA型で,NAとAの両方を産生するものはA型に分類される.A型はほとんど副腎発症である.これは,NAからAへの転換酵素の活性が副腎内に限局されるためである.後で述べる褐色細胞腫の多彩な症状は,過剰に産生されたカテコールアミンの薬理作用による.

病因

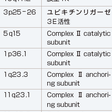

本症では約10%に家族内発症がみられる.現在までに10個の褐色細胞腫の発症に関与する遺伝子が同定されている(表12-7-4).非家族性(散発性)の症例においても,約1/3でこれらの遺伝子に変異が検出される.

遺伝性に発症する褐色細胞腫としては以下のものがある.

MEN 2A(多発性内分泌腺腫症2A型,multiple endocrine neoplasia type 2A)はSipple症候群ともよばれ,MEN2全体の90%以上を占める.甲状腺髄様癌,褐色細胞腫,副甲状腺機能亢進症が合併した病態で,RET遺伝子の変異によって発症する常染色体優性遺伝疾患である.約50%に褐色細胞腫を発症し,多くは両側性だが,片側に発症した後,時期を違えて対側に発症することもある.RET遺伝子は膜受容体型チロシンキナーゼをコードしており,細胞増殖やアポトーシスに関与する.85%の症例で,エクソン11(RET蛋白の細胞外ドメインをコードする)のコドン634に変異がみられる.MEN2Bは甲状腺髄様癌,褐色細胞腫,多発性粘膜神経腫の合併を指し,やはりRET遺伝子の変異による常染色体優性遺伝疾患である.約50%に褐色細胞腫を発症し,RET蛋白の細胞内ドメインをコードするexon16の変異が95%を占める.RET遺伝子は多くの施設で検査が可能で,変異のホットスポットが判明しているので,両側性あるいは家族性の褐色細胞腫の症例においては遺伝子検査が勧められる.検査の前に遺伝子カウンセリングを行う必要がある.RET遺伝子変異が検出された場合は,家系内の未発症者についても遺伝子タイピングを行い,定期的なスクリーニングあるいは早期の治療の計画を立てる. von Hippel-Lindau病(VHL病)はVHL遺伝子の変異による常染色体優性遺伝疾患で,中枢神経系の血管芽細胞腫,網膜血管腫,腎囊胞,腎癌,膵神経内分泌腫瘍などを発症するが,その10~20%に褐色細胞腫を合併する.しばしば両側性で,副腎外(縦隔,腹部,骨盤)も多い.1型と2型に分類され,うち褐色細胞腫を発症するのは2型である.2型はさらに2A型(腎細胞癌合併のリスク低)と2B型(腎細胞癌合併のリスク高),2C型(褐色細胞腫のみ)に分類される.VHL遺伝子は癌抑制遺伝子のひとつで,hypoxia-induced proteinを制御している.300種以上の変異が報告されており,変異の種類と発症する腫瘍のパターンの間に関連が報告されている.1型はトランケート変異もしくはexon deletion,2型はミスセンス変異を有する.98%の症例で褐色細胞腫はVHL遺伝子のミスセンス変異に関連している.VHL遺伝子検査も多くの施設で可能であり,両側性,家族性あるいは若年性の褐色細胞腫の症例においては遺伝子検査が勧められる.

神経線維腫症1型(neurofibromatosis type1:NF-1)はNF1遺伝子の変異による常染色体優性遺伝疾患で,von Recklinghausen病ともよばれ,約2%に褐色細胞腫が合併する.多くは片側性,副腎性の良性病変で,まれに両側性,副腎外性のことがある.NF1は癌抑制遺伝子で,ニューロフィブロミンをコードしている.遺伝子サイズが大きく(360 kb),変異のhot-spotも明らかでないため,遺伝子検査は積極的には行われない.

ミトコンドリア膜の電子伝達系の構成要素であるコハク酸デヒドロゲナーゼ (succinate dehydrogenase:SDH) 遺伝子ファミリーのうち,SDHB,SDHC,SDHD,SDHAおよびSDHAF2の変異と褐色細胞腫との関連が判明している.孤発例の4~12%,家族発症例の50%でこれらの遺伝子に変異が認められたとする報告があり,SDHB遺伝子変異を有する褐色細胞腫は悪性率が高いことが報告されている.SDH変異による褐色細胞腫やパラガングリオーマを総称して,遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群(hereditary pheochromocytoma/paraganglioma syndrome:HPPS)とよぶ.SDHB,SDHC,SDHDの遺伝子診断が普及している.

さらに最近,TMEM127,MAXなどの新たな遺伝子の変異と褐色細胞腫との関連が報告されている(Fishbeinら,2012).

臨床症状・診断

1)症状:

有名な“褐色細胞腫の5H”(高血圧hypertension,高血糖hyperglycemia,代謝亢進hypermetabolism,頭痛headache,発汗過多hyperhidrosis)にもあるように,頭痛,発汗をはじめ,動悸,顔面蒼白,悪心,手指振戦,倦怠感,不安感,胸痛などの高カテコールアミン血症による多彩な症状を呈する.

2)身体所見:

a)高血圧:持続性の血圧上昇を伴うものが約2/3を占め,発作型は約1/3である.起立性低血圧を合併することが多い.β2作用による血管拡張作用のため,非発作時には正常血圧や低血圧傾向を呈する症例もある.

発作型の血圧上昇は,持続時間が数分から数時間とされる.発作は特定の誘因によって発症することが多く,腹圧のかかる体位をとること,特に重いものを持ち上げるといった動作,くしゃみ,排尿,排便,医師による腹部の触診,低血糖,喫煙,薬物(造影剤,メトクロプラミド,グルカゴンなど)などがあげられる.発作時の血圧は非常に高く,しばしば収縮期血圧が250 mmHgをこえることがある.また,この際,脳出血,心不全,ショックなどを合併して死に至る危険があるので注意を要する.

起立性低血圧は,末梢血管が強く収縮しており,循環血液量が低下していることによる.同様の理由で,特に持続型の場合通常の高血圧よりも血管病変の進行が速い傾向がみられる. b)頻脈 c)体重減少 d)腸管グル音の低下,便秘

3)検査所見:

a)高血糖,耐糖能異常,尿糖陽性(インスリン抵抗性の亢進,インスリン分泌の低下のいずれも報告あり)

b)脂質異常症(特に遊離脂肪酸の上昇) c)蛋白尿(腎臓の微小血管病変による) d)眼底の高血圧性変化(持続型の場合) e)ECGにて心肥大,ときに不整脈,心筋障害の所見

4)内分泌学的検査:

a)尿中,血中のカテコールアミンとその代謝産物の測定:24時間蓄尿中のカテコールアミン分画,すなわちA,NA,およびカテコールアミン代謝産物であるメタネフリン分画すなわちメタネフリン(M),ノルメタネフリン(NM)の測定が診断に有意義である.なかでも尿中メタネフリン分画が診断にもっとも有用で,本症においてはしばしば正常上限の3倍以上に上昇する.測定は連続3日間行うのが望ましい.測定に干渉する薬物や食物はあらかじめ控えること.薬物としてはParkinson病治療薬,三環系抗うつ薬,気管支拡張薬(交感神経刺激薬),降圧薬(特にα遮断薬,その他にβ遮断薬,Ca拮抗薬,血管拡張薬など),解熱鎮痛薬のうちアセトアミノフェン.食物としてはカフェインを含む飲料やバニラ含有物(アイスクリームやバナナなど),チーズ,赤ワインなどで偽陽性が出る.専用蓄尿バッグにあらかじめ2N塩酸50 mLを入れた酸性蓄尿(pH 2.0以下)が必要である.外来など蓄尿が困難な場合は,信頼度はやや劣るが随時尿のクレアチニン補正で代用することも可能である.カテコールアミンの最終代謝産物であるVMA(バニリルマンデル酸,vanillyl-mandelic acid)の尿中排泄量は,感度,特異度とも尿中メタネフリン分画に及ばない.

血中のA,NAの測定は,体位や運動,採血部位などさまざまな因子の影響を受けるため変動が激しく(健常人でも正常上限の2倍程度の上昇がみられる),診断には役に立たないことが多い.ただ,発作型の症例において発作の際に採血できれば診断を確定する助けになる.欧米で用いられている血中メタネフリン分画の測定は非常に感度が高いとされるが,わが国では現在保険適用となっていない.

クロモグラニンAはカテコールアミンのキャリア蛋白で,血中クロモグラニンA濃度の上昇は褐色細胞腫の重要な所見である.カテコールアミン非分泌性の腫瘍でも上昇を認める. ドパミンやドパミン代謝産物のHVAの上昇は,神経芽細胞腫の診断に有用であるが,悪性褐色細胞腫でも増加が認められることがある. b)血漿レニン活性の上昇:循環血液量の減少と,腎臓の傍糸球体装置のβ1受容体に対するカテコールアミンの直接刺激による.

c)内分泌負荷試験:

ⅰ)誘発試験:誘発試験には危険が伴うため,最近では行われなくなってきている.診断の確定にどうしても必要な場合に限って施行すること.発作型の症例に対しては,安易に誘発試験を行う前に発作時の血中,尿中カテコールアミンの測定を試みるべきである. (1)グルカゴン負荷試験:グルカゴンは副腎髄質を直接刺激してカテコールアミンを放出させる.1 mgをbolus(急速に注入すること)に静注し,持続的に血圧をモニターして昇圧反応の有無と,血中カテコールアミンの変化を測定する.施行する際には静脈路を確保し,急激な昇圧に備えてα遮断薬のフェントラミンを用意しておく.また,全量を投与する前にまず1/10量を投与して安全性を確認する. (2)メトクロプラミド(プリンペラン)負荷試験:施行の際はグルカゴン負荷に準ずる注意が必要. ⅱ)抑制試験:抑制試験のうち,クロニジン試験は今でも用いられるが,フェントラミン(レギチーン ) 試験はときに過度の降圧からショック,脳梗塞あるいは心筋梗塞などを起こす危険性があるため,最近ではほとんど行われない. (1)クロニジン試験:クロニジンは中枢のα2受容体を刺激して,交感神経終末からのNA放出を抑制し,降圧効果をもたらす.しかし褐色細胞腫からのカテコールアミン分泌には影響しないため,本症の患者では血圧が下がらず,血中カテコールアミン濃度も変化しないので,高カテコールアミン血症を伴う本態性高血圧との鑑別ができる. (2)フェントラミン(レギチーン)試験:持続型の症例に対して行う.本症ではα1受容体刺激によって末梢血管が強く収縮しているため,α遮断薬のフェントラミンの投与によって通常より大きな血圧の低下がみられる.まず0.5 mgをbolusに静注し,十分な降圧がみられなければ5 mgを投与する.収縮期圧で35 mmHg,拡張期圧で25 mmHg以上の降圧がみられた場合を陽性とする.必ず静脈路を確保し,ベッドサイドにNAと大量の輸液を用意し,まず1/10量を試験投与して安全性を確認してから行う.

5)画像診断:

a)CT(図12-7-5A,B): 単純CTでは低吸収,あるいは出血,壊死,囊胞性変化のため内部不均一のmassとして描出される.造影CTは昇圧発作を誘発する危険があるため,必ず患者の同意を得た上で,ベッドサイドにフェントラミンを準備し,医師立ち会いのもとで行う.不均一に造影されることが多く,ダイナミック造影の早期相で濃染する.(現在使用されている非イオン性低浸透圧性造影剤は,以前の高浸透圧性のものと異なり昇圧発作の危険は少ないといわれている.) b)腹部エコー:内部エコー不均一なmassとして描出されることが多い. c)MRI(図12-7-6A,B):T1強調像で低信号,T2強調像で高信号あるいは低~高信号が混在するのが特徴的な所見である.副腎皮質腺腫と異なり脂肪抑制は認められない.拡散強調像では高信号を呈する.ガドリニウム-DTPA (gadolinium-diethylenetriaminepenta-acetic acid) 造影MRIでは,早期に強く造影され,緩徐にwashoutされる.それに対して,皮質腺腫は造影が弱く,速やかにwashoutされるので鑑別できる.

d)123I-または131I-MIBG(metaiodobenzylguanidine,メタヨードベンジルグアニジン)シンチグラフィ(図12-7-7):MIBGはNAに似た構造をもち,NAと同様の経路で細胞内に取り込まれる.そのため褐色細胞腫は“hot”に描出される.特に,副腎外発症の褐色細胞腫と悪性褐色細胞腫の転移巣の検出にきわめて有効だが,MIBG陰性の症例も約10%存在する.神経芽細胞腫,甲状腺髄様癌,カルチノイドでも取り込みがみられる.

123Iはγ線を放出するため検出感度が高く,短半減期でβ線の放出が少ないので被曝量が少なくて済み,診断に好適である.SPECT(single-photon emission computed tomography)画像を作成することにより部位診断を高精度に行うことができる(図12-7-8).一方131Iはβ線も放出するので褐色細胞腫の放射線治療に用いられる.

レセルピンや三環系抗うつ薬はMIBGの集積を阻害するため,シンチグラフィ検査前1週間は中止する必要がある.

まれに膀胱内に褐色細胞腫が発生することがある.MIBGは尿中に排泄され膀胱内に貯留するため,撮影直前に排尿させておかないとシグナルがマスクされて見落とす可能性がある. e)18F-FDG(フルオロデオキシグルコース)-PET: 褐色細胞腫の陽性率は高いが,特異性は低い.MIBG陰性の場合や悪性褐色細胞腫の遠隔転移に対する全身検索に用いられる.

それに対して6-[18F]-FDP(フルオロドパミン)-PETはドパミンがカテコールアミン産生細胞に取り込まれる性質を利用したPET検査で,感度,特異度ともに高いとされる. f)111In-DTPAオクトレオチドシンチグラフィ:ソマトスタチン受容体が発現している内分泌腫瘍に対して有効.悪性褐色細胞腫の全身検索に用いられることがある.

鑑別診断

悪性褐色細胞腫の鑑別は組織診でも困難である.被膜浸潤や脈管浸潤像が良性褐色細胞腫でも観察されるためである.結局,組織浸潤や遠隔転移の有無で診断される場合が多い.転移巣は,骨,肝臓,肺,腹膜,リンパ節に多い.近年,組織学的特徴をスコア化して良性・悪性の鑑別に用いるPASS(pheochromocytoma of the adrenal gland scaled score)が提唱されている.わが国では,組織学的所見に産生カテコールアミンプロフィールを加えたGAPP(histological grading of adrenal and extra-adrenal pheochromocytomas and relationship to prognosis)分類も検討されている.その他,腫瘍組織中のS-100蛋白や,Ki-67(MIB-1)の免疫染色が鑑別に有用であると報告されている.テロメラーゼ逆転写酵素(hTERT)やそれに結合する熱ショック蛋白(HSP)90,p53,VEGF,COX-2などの免疫染色陽性も悪性を示唆するとされる.最近では遺伝子診断も鑑別に用いられる.前述のSDHBに変異がみられる褐色細胞腫では約50%が悪性といわれる.

治療・経過

外科的切除が第一選択である.術前に薬物治療と補液で循環状態を安定させることが手術を成功させる鍵である.手術の2週間前からα遮断薬,もしくはαβ遮断薬を経口投与して血圧を安定させ,補液を行って減少している循環血液量を回復させる.β遮断薬の投与は,α遮断薬が投与された後で、頻脈,不整脈,狭心症の抑制目的で行う.β遮断薬の単独投与は逆に昇圧を招くことがあるため,禁忌となっている.これはβ2受容体による血管拡張作用が抑制されるためである.血圧コントロールにはCa拮抗薬も有効である.術中の昇圧発作と不整脈に対しては,それぞれフェントラミンとプロプラノロールで対処する.これらのみで抑えられない場合はリドカインやニトロプルシドを使うこともある.血圧の急激な低下がみられたらNAやドパミンで対処する.手術後,ほとんどの症例で速やかに血圧は正常化する.正常化しない症例は,本態性高血圧をもともと合併していたか,罹病期間が長く血管障害がすでに進行していたためと考えられる.

悪性褐色細胞腫に対する治療としては,シクロホスファミド,ビンクリスチン,ダカルバジンによる化学療法(CVD療法)や,131I-MIBGの大量投与で,ある程度の効果が報告されている.ごく限られた症例においては,オクトレオチドが有効である.カテコールアミン合成阻害薬であるメチルパラチロシン(α-MPT)内服は,カテコールアミン過剰による症状を緩和するのに有効であるが,わが国では未承認である.最近開発されたチロシンキナーゼ阻害薬についても,現在有効性が検討されている.骨転移巣による疼痛のコントロールには,放射線療法がある程度有効とされ,ビスホスホネート製剤の効果も期待されている.

予後

予後は,良性褐色細胞腫については5年生存率95%以上,術後再発率は10%以下と良好である.術後の余命はほぼ健常人なみといわれる.手術による死亡率は,術前管理や術者の習熟度によって左右されるが,2~3%とされる.ただし悪性の可能性が否定できないので,術後も長期にわたりフォローアップが必要である.悪性褐色細胞腫の場合,5年生存率は20~50%である.[荒井宏司]

■文献

Fishbein L, Nathanson KL: Pheochromocytoma and paraganglioma: understanding the complexities of the genetic background. Cancer Genetics, 205, 1-11, 2012.

Melmed S, et al: Williams Textbook of Endocrinology, 12th ed, pp547-562, Elsevier-Saunders, Philadelphia, 2011.

Gardner DG, et al: Greenspan’s Basic & Clinical Endocrinology, 9th ed, pp358-393, McGraw-Hill, 2011.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報