デジタル大辞泉

「あだて」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

あだて

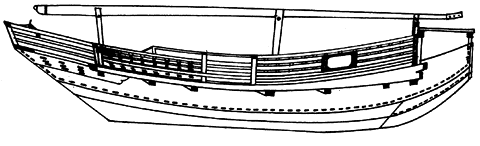

あだて〈あだて設計図より〉

- 〘 名詞 〙 江戸時代、九州などで使われた地方の荷船。中世末期の古い廻船の名残りをとどめた、百石積みから七百石積みの荷船で、船首を伊勢船に似た箱形の戸立(とだ)て造りとしたのが特徴。形状の類似から枕箱と俗称されたが、他の構造は標準的な三階造りで、弁才船と大差はない。肥前、筑後、豊後地方に多く、薩摩では同系の船を「あさってい」と呼んだ。

- [初出の実例]「あだて 字未考。肥前、豊後の方に有。薩摩にてあさっていとよぶものなるべし。四五百石、六七百石積の舟也。俗呼て、枕箱と云。前後戸立作りにて、其かたちの似たるを以云なるべし」(出典:和漢船用集(1766)四)

あだて

- 〘 名詞 〙

- ① 心当てにしていること。また、そのもの。見込み。めあて。あてど。

- [初出の実例]「兎角敬には相手を拵へ、あだてを取て、それに倚(より)かかりて、心の散ぬ様にせうと謂ことはない」(出典:絅斎先生敬斎箴講義(17C末‐18C初))

- ② 物事をするに当たっての方法・手段。または、その資本。てだて。よすが。

- [初出の実例]「コレ盲人、傍に拡げし書付に、主を育(はごく)む質(アタテ)とあるが」(出典:浄瑠璃・軍法富士見西行(1745)二)

あだての補助注記

「案立」から出た語か。「あてど」を転倒させた語「あどて」の音が変化した語ともいう。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by