ロングハウス

longhouse

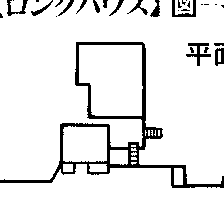

東南アジアに多く見られる長大な家屋で,1棟に多数の家族が居住する。インドシナ半島のセダン,マ,ノン,ラデ族,スマトラのカロ・バタク族などに見られ,ボルネオの陸ダヤク族,イバン族,カヤン族,クニャー族では大型のものが多い。たとえばイバン族のロングハウスは,長さ150m,幅12m(露台を加えて17m),木造高床式で,タンジュ(露台),ルアイ(廊下),ビレック(家族の居室と台所),サダウ(大きい屋根裏)の4部分から構成される。廊下は共同で利用する接客,作業場,通路で,ビレックは各家族の居室兼寝室である。このロングハウスは41ビレックを有するが,それぞれ核家族で住み,居住者は合計256人,1村1家屋からなっており,ほぼ中央に首長のビレックがある。イバン族は焼畑耕作を営んでいるが,近年水田耕作に移ったところではロングハウスは減少している。規模は小さいが北アメリカのイロコイ族の住居もロングハウスであった。

→住居

執筆者:杉本 尚次

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

ロングハウス

ろんぐはうす

longhouse

おもに東南アジアからメラネシアにかけて分布する長大な家屋。通常、一つのロングハウスには多数の家族が居住する。東南アジア大陸部では、ミャンマー(ビルマ)のカチン人、カレン人、ベトナムのセダン人、マ人、ノン人、ラデ人、マレーシアのテミアル人などに、また、東南アジアの島嶼(とうしょ)部では、スマトラのバタック人、ボルネオのイバン人、陸ダヤク人、ケンヤー人、カヤン人、ムルット人、ドゥスン人などにみられる。なかでも、イバン人のロングハウスは著名であり、数十家族が居住し、長さ200メートルにまでなるものもある。メラネシアでは、おもにニューギニアの海岸部にロングハウスがみられる。北米先住民のイロコイ人の間にも、小規模なロングハウスがみられる。

[栗田博之]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のロングハウスの言及

【イバン族】より

…イバン族には伝統的に世襲の首長や身分階層は存在せず,その社会は基本的に平等主義的である。集落は1軒の[ロングハウス](長屋式高床住居)から成り,これが伝統的には政治的自律単位であった。ロングハウスは平均15戸,時には50戸ほどの居室(ビレック)をもつ。…

【住居】より

…家族にはじまる社会組織と住居形態との対応の議論はL.H.モーガンをもって嚆矢とし,なお論じ続けられている。たとえばモーガンの扱ったアメリカ・インディアンのイロコイ族の[ロングハウス]では,母系リネージで結ばれた合同家族が集居し,各夫婦単位が寝室を保有していた。より一般的に大型住居と母系集団との相関関係を説く者もいる。…

【竪穴住居】より

…後期末から晩期にかけて,平面形は円形から方形に再び変化し,規模の大小にかかわりなく主柱4本,大壁構造の建物が成立する。縄文時代には建物の機能分化も認められ,前期末から中期にかけて竪穴の長辺が10mを超す超大型住居,いわゆるロングハウスが出現し,集落の中心にあって集会等の公共的な用途に使用された。中期末から後期にかけての張出しをもつ柄鏡形敷石住居や,北陸地方晩期の巨大建築(半割円柱を平面円形に配置し,出入口に張出しを設ける)は祭祀用と考えられる。…

※「ロングハウス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by