翻訳|tire

精選版 日本国語大辞典 「タイヤ」の意味・読み・例文・類語

タイヤ

- 〘 名詞 〙 ( [英語] tire, tyre )[ 異表記 ] タイア 自動車、自転車などの車輪の外周にはめこまれるゴム製の輪。ふつうは中に空気を入れた、弾力をもったものが用いられる。また、鉄道車両で、車輪にはめる鋼鉄製の輪をいう。

- [初出の実例]「その途中、護謨輪(タイヤ)が二度迄もパンクをやったが」(出典:大英游記(1908)〈杉村楚人冠〉本記)

改訂新版 世界大百科事典 「タイヤ」の意味・わかりやすい解説

タイヤ

tire

一般には,自動車タイヤに代表される車輪の外側を構成するゴム製の円環部分をいうが,鉄道車両の鋼製のものもタイヤと呼ぶことがある。ゴム製のタイヤには空気入りタイヤ(ニューマティックタイヤpneumatic tire)と空気を入れずにゴムが充てんされているソリッドタイヤsolid tireがある。空気入りゴムタイヤのおもな機能は,(1)車体などの荷重を支える,(2)駆動力や制動力を路面に伝える,(3)曲がるための力を路面に伝える,(4)路面の凹凸による衝撃を緩和することにある。ソリッドタイヤは荷重を支える能力は大きいが,そのほかの性能は著しく劣るため,フォークリフトの一部や機械装置の移動用車輪など限られた用途に使用されている。

沿革

空気入りタイヤの原形は,1845年ころイギリスの技師トムソンRobert William Thompsonによって考案された。空気を入れたゴムチューブを皮革でおおったもので,すぐにパンクしてしまい実用には至らなかった。その後30年以上もこのアイディアは埋もれていたが,87年アイルランドの獣医J.B.ダンロップはゴムを使った空気入りの自転車用タイヤを考案した。息子の自転車を乗りやすいものにしようと考えたことがきっかけで,また治療をした牛の腹部にガスが充満していたのにヒントを得たと伝えられている。この自転車用タイヤはやがて自動車にも応用されるようになった。フランスのミシュラン兄弟は,95年パリ~ボルドー間1200kmレースに,自作の空気入りゴムタイヤをプジョーにつけて出場,パンクに次ぐパンクで22本のチューブを使い,ソリッドタイヤをつけた自動車に敗れはしたが,とにかく完走した。その前年ドイツのC.ベンツは四輪自動車の量産に取り組み,初めのうちはソリッドタイヤを用いていたが,96年にはその改良モデル車に空気入りゴムタイヤを採用した。この年アメリカにおいても自動車用のタイヤがつくられている。1900年代に入ると自動車は空気入りゴムタイヤを用いるのがふつうになり,05年にはビード部にビードワイヤを入れることが考えられ,12年には耐久性を増すためトレッドゴムにカーボンブラックを加え,15年にはタイヤコードを採用するなどさまざまな改良が行われた。ラジアルタイヤは1903年にイギリスのグレーとスローパーによって特許がとられ,38年にミシュラン社が製造に成功。その後自動車の進歩普及に伴ってタイヤは発達し,チューブレスタイヤがつくられるようになった。

構造と機能

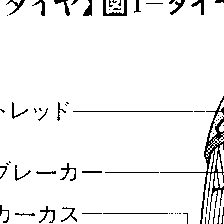

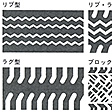

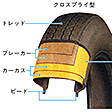

タイヤを構成するおもな部分はカーカス,トレッド,サイドウォール,ブレーカー,ビードワイヤ,チェーファーである(図1)。カーカスcarcassはケーシングとも呼ばれ,タイヤ内に充てんされた空気圧を保って外形を形成する強度部材で,ナイロン,レーヨン,ポリエステルなどのコードをすだれ状にしてゴムで被覆してある。カーカスが,このコードを斜め方向に交互に重ね合わせて構成されているタイヤをバイアスタイヤbias tireと呼び,乗用車の一部,バスやトラックに用いられている。またコードをタイヤの周方向と直角に配列したものをラジアルタイヤradial tireと呼び,高速走行に優れているためスポーツカーや乗用車に用いられている。トレッドtreadはタイヤの路面に接する部分で,自動車の加速や制動および旋回時に,それらの力を路面に伝える役割をもち,表面にはすべり止めの効果を高めるために,また雨のときに接地部分の水を流しだすために溝が刻まれている。この溝の模様をトレッドパターンといい,リブ型,ラグ型そしてブロック型の3種類の基本型がある(図2)。サイドウォールside wallはタイヤの両側面の部分で,カーカスを保護する役目をしている。ブレーカーbreakerは目のあらいコード層からなり,トレッドの局部的な変形や衝撃を吸収,分散している。ビードワイヤbead wireはタイヤをリムに固定するためのもので,スチールワイヤをよってリング状に成形してある。チェーファーchaferはビードワイヤに加わる力の均一化とその保護の役割をもっている。

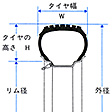

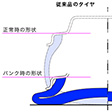

従来,タイヤは空気を充てんするためにチューブを使用していたが,耐パンク性能を向上するためにタイヤ内面にインナーライナーと呼ばれる空気透過率の小さいゴム層を張り付けたチューブレスタイヤが乗用車のほとんどを占め,トラックやバスにも用いられるようになった。タイヤのパンクは,舗装道路の普及,釘をあまり使わない建築様式によって古釘が道路に落ちていなくなったこと,そしてタイヤの性能向上とチューブレスタイヤの普及により,1970年ころから激減している。これをうけて乗用車のスペアタイヤとして,トランクスペースを有効利用するために幅の小さい一時的なスペア専用のタイヤもつくられるようになった。乗用車用タイヤの形状は,自動車の走行性能向上とデザインの立場から年ごとに幅が広くなり,タイヤのアスペクト比=(タイヤの断面高さ/タイヤの断面幅)は小さくなる傾向にある。

なお,特殊なタイヤとして,雪路上でも走行できるように設計されたスノータイヤや,スノータイヤのトレッド面にスパイクを埋め込んで凍結路でも走行できるようにしたスノースパイクタイヤ(単にスパイクタイヤということが多い)があるが,後者は粉塵の発生が問題になっている。

タイヤの特殊現象

自動車の安全運転に関係するタイヤの特殊な現象にスタンディングウェーブstanding waveとハイドロプレーニングhydroplaningと呼ばれる現象がある。前者は高速で走行するとき,タイヤ接地部の後方が波状に変形する現象で,タイヤの空気圧が低く,過積載によりタイヤ荷重が異常に大きい状態で高速走行すると発生することがある。この現象が起きるとタイヤは急激な温度上昇をきたし,トレッドゴムの剝離を起こし,ついには破裂してしまう。後者のハイドロプレーニングは,水がたまった路面を高速走行するときに,タイヤが水を排除しきれなくなってタイヤと路面の間に水膜ができる現象で,タイヤ空気圧が低く,摩耗しているほど,またタイヤの幅が広くタイヤ荷重が小さいほど,そして水深が大きく高速で走行するほど発生しやすい。この現象が起きるとタイヤと路面の間の摩擦力が激減し,自動車の進路をコントロールすることができなくなる。これらの現象はタイヤの正しい管理と無理のない運転を行っていれば起きるものではないが,タイヤは自動車の運動を支え,安全運転にとってきわめて重要な役割を果たしているため十分なる配慮が望まれる。

執筆者:小口 泰平

タイヤ工業

タイヤおよびチューブを製造する産業。日本の産業分類ではタイヤ工業はゴム製品製造業のうちのタイヤ・チューブ製造業に当たり,さらに自動車用タイヤ・チューブ製造業と自転車用タイヤ・チューブ製造業に分かれる。日本の自動車用タイヤはアメリカに次いで世界第2位の規模で,1995年の生産本数は1億4980万本,金額で7900億円となっている。自動車用タイヤの業界は世界的に寡占化の方向にあり,日本でもブリヂストン,横浜ゴム,住友ゴム工業,東洋ゴム工業の大手4社で生産全体の約9割を占める。

空気入りタイヤはイギリス人のJ.B.ダンロップが1887年に考案し,88年に特許をとった。おりからの自動車ブームに乗ってまたたくまに普及した。日本においては97年ころから自転車の輸入が増え始め,それとともに自転車用タイヤの輸入も増加した。この自転車用タイヤを国産化するため明治護謨(ごむ)製造所(1900設立)がイギリス人の技師を招き1902年より製造を開始した。続いて09年にはダンロップ・ラバー・カムパニー(ファー・イースト。住友ゴム工業の前身)が設立され,タイヤ,チューブの生産を始めている。このように日本のタイヤ工業は自転車用タイヤを中心にして明治の末から大正にかけて発達し,この結果,日本の自転車用タイヤ,チューブの輸入量は減少していった。一方原料の生ゴムの輸入は,14年の1000tが5年後の19年には1万tと増加した。

自動車用タイヤについては,1913年からダンロップ・ラバー・カムパニーが本格的な生産を開始し,17年には古河電気工業とアメリカのB.F.グッドリッチ社の合弁で横浜護謨製造(現,横浜ゴム)が設立された。また23年に地下足袋を発売して成功をおさめた日本足袋が31年にブリヂストンタイヤ(現,ブリヂストン)を設立した。38年からは原料の生ゴムが統制物資となり,タイヤ業界も戦時統制の時代を迎えた。敗戦までに,43年には東洋紡績がタイヤ製造を目的として多くの企業を買収して設立した東洋ゴム化工(現,東洋ゴム工業)が自動車用タイヤの本格的製造を始め,44年には大日本航空機タイヤ(現,オーツタイヤ)が大日本紡績(現,ユニチカ)の子会社として設立されている。

第2次世界大戦後は輸入生ゴムの統制のため原料不足に悩まされたが,その後のモータリゼーションの発達とともにタイヤの生産量は急増した。その間49年に東急電鉄系の日東タイヤが設立されている。70年代に入り,高速道路網の整備とともにタイヤのラジアル化が進み,80年代にはラジアルタイヤの比率が8割近くに達した。一方,タイヤのラジアル化はタイヤ寿命が伸びることを意味し,自動車の保有台数の伸び率の鈍化と相まって,タイヤの需要は低迷するようになった。これらの理由により,82年には日東タイヤがタイヤ事業部門をオーツタイヤに譲渡するなど業界の再編成が進みつつある。また日本のタイヤメーカーは海外のタイヤメーカーとの技術提携をしていたが,技術力の上昇などにより提携を解消する動きが強まっている。1963年にはダンロップ社が日本ダンロップの経営権を日本側に譲渡して住友ゴム工業となり,80年には東洋ゴム工業がアメリカのゼネラル・タイヤ社との提携を解消し,横浜ゴムに出資していたグッドリッチ社も81年までに資本を引き上げた。

執筆者:北井 義久

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「タイヤ」の意味・わかりやすい解説

タイヤ

たいや

tire

tyre

陸上を走行する輸送機械の車輪の、路面に接し、かつ交換できる部分の総称。鉄道車両においても、車軸に固定される車輪に対して、直接レールに接し、摩耗した場合に焼きばめの工法で交換する鋼鉄製の輪をタイヤという。しかし一般的には、自動車、オートバイ、自転車などの、ゴム製空気入りタイヤをさす。歴史的には、空気を入れないでゴムだけのものや、内部にスポンジを満たしたソリッドタイヤも使われたが、今日ではほとんどみられないので、ここでは自動車用の空気入りタイヤについて述べる。

[高島鎮雄]

沿革

馬車時代の車輪は接地面に鉄の輪をはめた木製であったが、馬車は馬に牽引(けんいん)されるので、車輪はただ重量を支えるだけでよかった。しかし自動車は車輪を回すことによって走行し、また車輪の向きを変えて操向するので、路面との摩擦が必要になり、新しい材質が求められた。ゴム製のソリッドタイヤは1867年にイギリスのトンプソンR. W. Thompsonによって実用化された。トンプソンは1846年に空気入りタイヤの特許も取得していたが、実用化には至らず、トンプソンの特許を知らないままに1888年に空気入りタイヤを再度発明した同じイギリスのダンロップが空気入りタイヤの開発者となった。さらに1895年史上初の本格的自動車レースがパリ―ボルドー―パリで行われた際、自製の空気入りタイヤ付きの「エクレール号」(プジョーの車体にダイムラーのエンジンを搭載)を走らせて、自動車への応用と普及に大きく貢献したのは、フランスのアンドレとエドゥアールのミシュラン兄弟André Michelin(1853―1931)、Édouard Michelin(1859―1940)であった。

[高島鎮雄]

構造

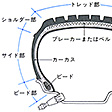

自動車の車輪は、金属製のホイール(車輪)と、空気の入るゴム製の袋状の輪であるチューブ、それを包み、路面と接するタイヤからなる(ただし今日では、ホイールとタイヤの間を気密にし、別体のチューブを廃したチューブレスタイヤもある)。タイヤの役目は、内部のチューブを守って、(1)路面の凹凸を吸収し、乗り心地をよくし、自動車そのものの疲労を減らす、(2)路面との摩擦をよくして、駆動力、制動力、操向性を高める、などである。タイヤはトレッドtread、カーカスcarcass、ビードbeadの三つの部分からなる。

[高島鎮雄]

トレッド

路面と接する踏面(とうめん)で、自動車の速度・加速力などの速度性能、制動力、操向性能、方向安定性などを左右するきわめて重要な部分である。まったく同じ車でも、タイヤの違いによって加速性能や直進安定性、コーナーを回る速度、制動距離などに大きな差が生じる。したがって摩擦力が高い反面、耐摩耗性にも優れるという二律背反的な要求にこたえるゴムの材質が選ばれる。また重荷重で真夏の舗装路を走ってきたトラックのタイヤの上にフライパンをのせれば、目玉焼きができるほどの高熱になるので、耐熱性も必要である。

トレッドには、摩擦力を高め、駆動力、制動力、方向保持性などをよくするために、さまざまな滑り止めのトレッドパターンtread pattern(溝の模様)が刻まれている。代表的なパターンは次の三つである。

(1)リブrib タイヤの回転方向に連続した溝と「うね」をもつもので、回転がスムーズで操向性、方向保持性に優れる。主としてオートバイの前輪などに使う。

(2)ラグlug リブとは反対に、回転方向に直角に断続的な溝や「うね」をもつもので、駆動力、牽引力に優れ、悪路の踏破性も高い。ジープ型4WDオフロード車のタイヤが代表的である。

(3)ブロックblock リブとラグの両パターンを組み合わせたもので、独立したキャラメルの粒のようなブロックからなる。空転しやすい雪上用のスノータイヤや、砂地用タイヤにみられる。

一般の乗用車用タイヤはこれら三つを適宜組み合わせたパターンを用いている。

トレッドパターンによってさまざまな性能が変わってくるほか、騒音、発熱などの性質も変わり、一定の速度でタイヤが一種の共振現象をおこして接地性が失われるスタンディングウェーブstanding waveをおこすこともある。そのためトレッドパターンには各社が独自のノウハウをもっている。騒音、発熱、スタンディングウェーブなどの対策としては、トレッドパターンを完全に同一の連続模様にしないで、形や間隔をやや不均一にする方法などがとられている。もう一つ、トレッドパターンで重要なのは排水性である。雨天などで路面に水膜のできている所を車が高速で走ると、踏面と路面との間の水が逃げ切れず、タイヤが浮き、ステアリングもブレーキも効かなくなる。これがハイドロプレーニングhydroplaningまたはアクアプレーニングaquaplaningとよばれる現象で、日本での実験では、車両総重量10トンを超えるバスでさえおこすことが確認されている。むろんそのような状況下では速度を落とすべきだが、タイヤの設計上からは、瞬間的に水を逃がしうるトレッドパターンが望まれる。

また究極的な性能を追求したタイヤとして、トレッドパターンが左右非対称であったり、回転方向を指定したものもある。その種のタイヤでは、偏摩耗を防ぐための定期的ローテーション(位置変更)はできない。

[高島鎮雄]

カーカス

ゴムの中に鋳込まれた、いわばタイヤの骨格で、チューブ内の空気と路面との間にあって絶え間ない変形を強いられるので、きわめてじょうぶにつくられる。コードcordとよばれる織布を何枚も重ねてつくられ、素材は昔は木綿であったが、今日ではレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどが使われている。またごく細い鋼線を撚(よ)り合わせた、いわゆるスチールコードもみられる。

従来のタイヤではコードの織布がバイヤス(織り目がタイヤの回転方向に対して斜め)に入っていた。この形式をクロスプライタイヤという。これに対して現在の高性能タイヤでは、織布の織り目が回転方向に直角に鋳込まれている。これがラジアルプライタイヤ(一般にラジアルタイヤ)で、多少乗り心地は硬いが、サイドウォール(側壁)の剛性が高くなるので、コーナーで遠心力に耐える力が強く、耐久性も増す。

[高島鎮雄]

ビード

カーカスのコードの端が巻き込まれた、いわばタイヤの背骨部分で、それによってタイヤが車輪のリム部に取り付けられる。内部は数十本のピアノ線で補強されている。

[高島鎮雄]

傾向と注意点

ラジアルタイヤの普及、タイヤ断面の高さと幅の比である扁平率が0.65、0.6といったロープロファイルタイヤの流行、トランクスペースを節約するスペースセーバー型スペアタイヤの実用化などがみられる。また、パンクしてもそのまま高速を保って相当距離を安全に走れるランフラットタイヤや、タイヤの空気圧低下をドライバーに知らせる警告装置も実用化されている。

タイヤ使用上の注意としては、(1)命を預けるものであるから、できるだけグレードの高いもの、品質のよいものを装着すること、(2)前後あるいは左右でグレードや摩耗度の違うものを使わないこと、(3)前後でサイズが違う車や、回転方向の指定されているタイヤ以外では、定期的にローテーションを行って均等に使用すること、(4)毎朝走り始める前に4本のタイヤを調べ、残り溝の深さ、傷の有無、小石をかんでいないかなどチェックすること、(5)定期的に空気圧をチェックし、とくに高速で長時間連続走行する際には空気圧をやや高めて発熱を抑えること、などが必要である。

[高島鎮雄]

百科事典マイペディア 「タイヤ」の意味・わかりやすい解説

タイヤ

→関連項目ゴム工業

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「タイヤ」の意味・わかりやすい解説

タイヤ

tire; tyre

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のタイヤの言及

【ゴム】より

… ゴム(弾性ゴム)とは成形加工の可能な可塑性物質で,化学的手段によって三次元網状構造化すると,小さな力で相当に大きい変形をおこし,力を取り除くとその変形から急速にほとんど元の形まで戻る,いわゆるゴム状弾性を示す物質の総称である。日本のゴム工業における新ゴムの生産量は約137万t(1995年)で,その主要製品別内訳をみると,タイヤチューブ用としての需要が75%とずばぬけて多く,次いでベルト,ホースなどの工業用品,履物,ゴム引布などその他ゴム製品用の順となっている。また日本において消費されるゴムでは,合成ゴムが天然ゴムに比べてはるかに大きい比率を示している。…

※「タイヤ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...