関連語

精選版 日本国語大辞典 「寄合書」の意味・読み・例文・類語

よりあい‐がきよりあひ‥【寄合書】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「寄合書」の意味・わかりやすい解説

寄合書

よりあいがき

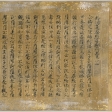

歌集、物語文学、経巻など大部の本を書写するに際して、何人かの書き手が分担して写すこと。たとえば、古筆(こひつ)における『高野切(こうやぎれ)』(『古今集』仮名序を含めて21巻を3人で書写)や、『西本願寺本三十六人家集』『元暦(げんりゃく)校本万葉集』などがそれで、写経の『久能寺経(くのうじきょう)』(『法華経(ほけきょう)』28品(ほん)に開結経(かいけつきょう)を加えた30巻)、『平家納経(へいけのうきょう)』も寄合書の遺例である。さらに、絵巻の分野でも、『源氏物語絵巻』の詞書(ことばがき)は5人の能書の手になる。単に書写時間の短縮のためばかりでなく、写経ならばその仏果を大ぜいで分かち合い、また古筆では、手の異なった名筆をさまざまに取り合わせる趣向のもとに行われた。

[久保木彰一]

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...