精選版 日本国語大辞典 「写経」の意味・読み・例文・類語

しゃ‐きょう‥キャウ【写経】

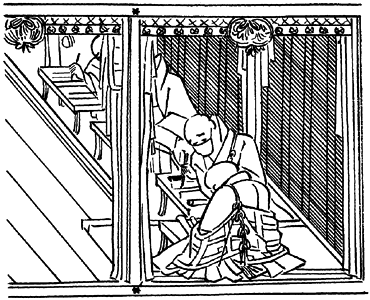

写経〈法然上人絵伝〉

写経〈法然上人絵伝〉- 〘 名詞 〙 経文を書き写すこと。また、書き写した経文。本来、経文を広く世に伝えるために行なわれたが、その功徳が高く評価されたので、後には国家の安寧、祖先の冥福、自己の得脱など、種々の目的から行なわれるようになった。

- [初出の実例]「奉二写経二百六十三巻一」(出典:正倉院文書‐天平一五年(743)七月二九日・写官一切経所解)

改訂新版 世界大百科事典 「写経」の意味・わかりやすい解説

写経 (しゃきょう)

供養などの目的で経典を書写すること。また,書写した経典のこと。初期の仏教では,経典は口承で伝えられたために書写は行われなかった。前3世紀に上座部(じようざぶ)系の仏教が伝えられたスリランカでは,前1世紀に初めて経典が文字で記されたが,その後も経典の伝承は口承を中心に行われ,写経ということが関心を集めることはなかった。このことは他の部派においても同様であったと考えられる。一方,紀元前後に興った大乗仏教,とくに《般若経》や《法華経》などでは経典の受持(じゆじ),読誦(どくじゆ)と並んで書写の功徳が強調されており,実際にこのころから写経も行われていたと考えられる。大乗仏教が写経の功徳を強調したのは,それが在家からの仏教革新運動であり,経典の保持と流布に書写が比較的容易で有力な方法だったからでもあろう。しかし,仏教経典の写本はインドからはまったく発見されておらず,また経典の書写に関する具体的な記述もないため,当時の写経の実態は明らかでない。なお,サンスクリットその他のインド語で書かれた最古の写経(写本)は,中国の新疆省やパキスタン北部のギルギットなど,インド文化圏の周辺地域から発見されており,古いものは3世紀から4世紀にさかのぼりうるという。

執筆者:岩松 浅夫

中国

中国では,2世紀後半から続々漢訳された仏典が,まず書写されて社会におこなわれるようになった。4~5世紀以後はしだいに仏教信者もふえ,経典の読誦・講義もさかんになり,僧や貴族・知識階級のあいだに仏典の研究や談論(玄論)が流行するようになったから,必然的に仏典書写もさかんにおこなわれた。《法華経》《維摩(ゆいま)経》《華厳(けごん)経》などの重要経典は,それぞれの信仰から数十部も写すことがあり,ことに《阿弥陀(あみだ)経》《金剛般若(こんごうはんにや)経》《般若心経》のような比較的短編で,しかも信仰の中心になったものは100部ないし数千部も書写された。

とくに南北朝,隋・唐時代には,漢訳仏典の総集で数千巻もある《一切経》(《大蔵経》)を写して寺におさめ,また宮廷や貴族の邸宅に備えることがおこなわれるようになり,写経の専門家や写経事業運営の官制まで発達するにいたった。書写の年月日と写経者,装潢(そうこう)者,初校・再校・3校者,祥閲の僧数名,書経事業監督官まで巻末に列名している675年(上元2)の《金剛経》のごときは,唐朝写経制度を推察するのによい例である。南朝では斉の明帝が《一切経》を写し,陳になると武帝が《一切経》を12部,文帝が50部,宣帝が12部をつくっており,北朝では斉の孝昭帝が先皇のために《一切経》12部を写したことがみえ,また北魏の馮熙(ふうき)(文明皇太后の父)が16部の《一切経》をつくり,陳の徐陵,江総などの名士も《一切経》を写した。南北朝を統一した隋では,北周の廃仏に対して仏教興隆政策を打ち出したから,文帝は《一切経》46部計13万2086巻,故経を修治すること3853部,煬帝は故経の修補ならびに新写の《一切経》計612部90万3580巻といわれ,民間僧俗の写経熱もはなはだしく高まった。

唐代もこの風をつぎ,隋・唐の中国の全盛期は同時に写経の全盛期となり,これがただちに日本にも影響した。すなわち白鳳・奈良時代の日本に伝わったとみとめられる隋・唐写経のいくつかは,こんにちも正倉院や知恩院などに蔵せられているが,20世紀の初め甘粛省の西端にある敦煌莫高窟(とんこうばつこうくつ)から万巻をこえる写経が発見され,イギリス,フランス,および北京にそれぞれ数千巻もたらされたが,日本にも少なからず伝わって各所に所蔵されている。イギリスに渡った敦煌写経の全部は,写真にして日本にも備えられた。

また各国の中央アジア学術探検隊が,唐時代を中心とした各種の写経を発掘してそれぞれの国にもたらしたが,日本の大谷光瑞が派遣した探検隊(大谷探検隊)も,敦煌ならびに中央アジアから多くの貴重な写経をもたらし,そのいくつかは竜谷大学に保存されている。敦煌発見の写経は六朝時代から隋,唐,五代,北宋初期までの各時代のものをふくみ,また,敦煌で書写されたもの以外に,長安(西安)その他の地で書写されたものも包含している。ところで中国では8世紀から木版印刷が仏典の一部に利用されはじめたようで,北宋の初め四川省で《官版一切経》(蜀版)が完成し,開封に官立の印経院が設置されてからは,仏典の流布は写経時代から版経時代に移っていった。したがって敦煌写経は中国の写経時代を具体的に示してくれる貴重資料である。

中国写経の書体をみると,六朝の隷書風の書体が隋・唐には楷書となり,1行の字数も17字を原則とするようになった。しかし仏典の注釈類は草体で,字数もつめて書写されたものが少なくなく,また《法華経》など日常よく用いるもので数巻あるものを,細字で1巻に書写して所持に便利にしたものもあった。材料は古くは絹も用いられたが,一般に麻紙,穀紙が多く使われ,これを黄色,藍色などに染めることもおこなわれた。とくに黄麻紙がよく使われ,これに木軸をつけて巻子本(かんすぼん)にするのがふつうである。

仏教徒は経典を仏法僧の三宝の一つ〈法宝〉として仏に準ずる尊敬をはらい,写経の目的は父母,師僧,愛子の追善や皇帝にささげるため,また自己の解脱のためにする宗教行為であるから,その書写は謹厳にして誤脱のないように努めたのは当然である。写経の願主のなかにはとくに浄室を造り,斎戒し香汁を墨に和して書写したものもあり,金銀泥をもって写すもの,さらに自分の血で書くものもあった。このような信仰的行為であるために,版経時代になっても特定の経の書写は近代までおこなわれた。ただ専門的な書経生のようなものがなくなったから,隋・唐の一定した写経体の書風のものは少なくなった。中国仏教の流伝延長といえる朝鮮における写経も,中国とほぼ同様であったとみとめられるが,中国や日本のように,すぐれた遺品は今日においてはあまり残っていない。

執筆者:塚本 善隆

日本

日本では奈良時代以前に書写された《金剛場陀羅尼経》が残っているが,奈良時代には国家事業として写経生による写経が大々的におこなわれた。天平写経とよばれるのがこれである。そののち写経は功徳を目的とするようになり,自分で写すことも金品を提供して写経に協賛することも,大きな功徳があると信じられた。とくに精進潔斎と苦行によって心身を清浄にして写経することを如法経といい,主として《法華経》を写した。このときは動物の毛や膠を用いない〈石墨草筆〉が用いられた。平安時代には専門の写経僧がもっぱら写経したので美術的であり,装飾紙や下絵紙の上に写した装飾経もできた。厳島神社蔵《平家納経》はその代表的なものである。鎌倉時代,室町時代には一般庶民が写経に参加し,《大般若経》600巻を雨乞いのために,村民が集まって一日で頓写することもあった。

執筆者:五来 重

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「写経」の意味・わかりやすい解説

写経

しゃきょう

仏教経典を書写すること、また書写された経典のこと。さらに広くは高僧の著作の書写までをいう。インドで、釈尊の残したことばを仏弟子たちが口承(暗誦(あんしょう))によって伝えた。当時は筆録する風習がなかったことによるが、やがて文字によって写されるようになる。スリランカの伝承では、紀元前1世紀ごろに書写が始まったという。おそらく西暦紀元前後のころの、『道行般若経(どうぎょうはんにゃきょう)』『般舟三昧経(はんじゅざんまいきょう)』『法華経(ほけきょう)』などの初期大乗経典には、経典の書写は功徳(くどく)ありと強調されていて、そのころより行われたようである。写経の素材は木の葉や樹皮、布などが用いられ、とくにシュロに似たターラ樹の葉(貝多羅(ばいたら))が使われ、貝葉経(ばいようきょう)とよんだ。インドではイスラム教のインド侵入(12世紀)以前は紙の伝統がなかったので、貝葉が写経の中心であったが、紙が使われるようになっても、形式は貝葉と同一方法で書写された。現存する最古の写経は、中央アジアのコータン(ホータン)で発見された、ガーンダーリー語『法句経(ほっくきょう)』で、樺(かば)皮に書かれ、1、2世紀ごろのものと推定されている。文字はカローシュティー文字である。その後、ブラフミー文字が増加し、やがては各地域の文字で書写された経典が現れた。ネパール文字で書写されたサンスクリット語の写本が12、13世紀を中心に多数残っている。パーリ語系のものはスリランカではシンハラ文字で、また、ビルマ文字、シャム文字、カンボジア文字など各国に多くの写本が残っている。サンスクリット語系は中央アジアに写本の断片が広く発見されており、集大成のものとしてはチベット、モンゴル、その他各国の文字で広く伝わっている。

[石上善應]

中国

中国で仏典が漢訳されたのは後漢(ごかん)時代の2世紀中ごろのようで、この時代に蔡倫(さいりん)が製紙法を発明し、文房具類の発達によって拍車がかけられ、仏典の書写に影響を与えた。また大乗仏典の書写による功徳が強調され、その時期が中国の仏教伝来と同時であったことにもより、写経はしだいに盛んとなる。六朝(りくちょう)時代には魏(ぎ)の道武帝が一切経(いっさいきょう)を書写させたと伝えており、集成仏典の写経が盛んになった。5世紀から、写経は1行17字という後世の写経の定型が成立した。隋(ずい)から唐代に至ると写経の隆盛期を迎え、写経の装飾もりっぱとなり、料紙を紺に染めた紺紙金字経などが生まれた。北宋(ほくそう)に入ると、内乱と印刷技術による版本の普及とによって、写経はやや減少した。古くは文字は隷書(れいしょ)体であったが、隋・唐にかけては楷書(かいしょ)体となり、巻子本(かんすぼん)の形式が定着した。版本の影響で折り本や冊子本も現れた。特色あるのは、廃仏などの迫害のため、何代もかけて岩に刻んだ石刻経が生まれたことである。また近年になって敦煌(とんこう)から発見された多数の写経は、仏教研究を大いに促進させたものとして貴重である。

[石上善應]

日本

日本では中国で散逸した貝葉の断片がわずかであるが発見され、明治期に海外に紹介されている。『日本書紀』には欽明(きんめい)天皇13年(552)条に百済(くだら)国王が経論を献じたとあり、それは写経に間違いない。聖徳太子の自筆といわれる『法華義疏(ほっけぎしょ)』は『法華経』の注釈書で、わが国の最古の紙本墨書である。672年(天武天皇1)に書生(しょしょう)を川原寺(かわらでら)に集めて一切経を書写させたと伝えているが、686年(朱鳥1、丙戌年)に書写された『金剛場陀羅尼経(こんごうじょうだらにきょう)』が現存する最古のものである。奈良時代には官立の写経所が設けられ、おびただしい写経がなされた。それには、写経の功徳が、祖先の追善や滅罪生善となり、鎮護国家の祈願に及ぶと考えられたからである。写経の発達は、紺紙金泥・銀泥、金銀泥や紫紙など豪華な経本を生じ、『平家納経』(国宝、厳島(いつくしま)神社蔵)のような装飾経が現れた。また死者の追福のため、多数の写経が行われ、木簡写経の一種である杮経(こけらきょう)が庶民の信仰として現れた。平瓦(ひらがわら)の両面に経文を刻み、地中に埋めて祈願する瓦経(かわらきょう)も現れた。『絵入過去現在因果経(えいりかこげんざいいんがきょう)』のような絵入り経、一字のわきに一仏を描く一字一仏経、蓮台(れんだい)の上に文字を記す一字蓮台経、経典の一章を独立して尊ぶ一品経(いっぽんきょう)、定められた法のとおりに写経する如法経(にょほうきょう)、扇面を料紙にして写経する扇面経、死者への供養のため、故人の消息をつないで、その紙の裏に写経する消息経(しょうそくきょう)など、実に多様な形で発展した。とくに歴史的には『法華経』が写経の中心であったが、最近は『般若心経(はんにゃしんぎょう)』がその代表として流行している。

[石上善應]

『水野弘元著『経典――その成立と展開』(1980・佼成出版社)』▽『大山仁快編『日本の美術156 写経』(1979・至文堂)』

百科事典マイペディア 「写経」の意味・わかりやすい解説

写経【しゃきょう】

→関連項目三十帖冊子|写本|高田好胤

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「写経」の意味・わかりやすい解説

写経

しゃきょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「写経」の解説

写経

しゃきょう

仏典を書写する行為,また書写されたもの。書写した仏典を保有し修行・読誦(どくじゅ)・講究などのために用いる実用面と,写経そのものが功徳であるとする信仰面の2面がある。日本では,673年(天武2)川原寺で一切経を書写したのが文献上の初見。奈良時代には,官設のほか東大寺などの主要寺院に写経所がおかれ,写経生により大がかりな写経が盛んに行われた。平安時代以降も信仰としての写経は継続された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「写経」の解説

写経

しゃきょう

印刷術の未発達な時代には伝道の必須条件であった。奈良・平安時代に盛んに行われた。印刷術発達後も儀式化されて行われ今日に及んでいる。厳島神社蔵『平家納経』は芸術的にもその代表的遺品である。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の写経の言及

【宿紙】より

…764年(天平宝字8)の《正倉院文書》に,生紙(きがみ)に対する加工紙の意で,〈熟紙〉として初出するが,〈しゅくし〉はこれの清読であるとする説(《古今要覧考》)や〈旧〉の意で〈宿〉の字を用いたのだとする説(《類聚名物考》)など諸説ある。写経のほかさまざまな文書に用いられたが,もともとは故人をしのんでその生前に使った紙を漉き返して写経に用いたことが始まりといわれる。また鎌倉時代以降,天皇の側近に仕える蔵人(くろうど)が天皇の意を奉じて出す綸旨(りんじ)のことを,〈薄墨の綸旨〉と呼ぶのは,綸旨の用紙に宿紙を用いたためである。…

【書】より

…他の金石文の遺例と併せて考えると,7世紀初頭は北魏の書風が行われていたと推察される。7世紀後期と思われる《金剛場陀羅尼経》は丙戌年(686)の年紀が明らかな最古の写経で,書風は一変して唐風となっており,しかも初唐の書家欧陽通(おうようとう)に酷似している。これとまったく同一書風に,長谷寺蔵の法華説相銅板の銘文があり,欧法を会得した能筆の存在が明らかである。…

【天台宗】より

…むしろ日本天台は,山門や寺門の外に出て,文学や美術の世界に新しい美意識を生む。衆生本来仏なりという日本独自の本覚法門は,禅や戒の形を変えて新しい女人成仏論を育て,衆生の範囲を草木国土にまで広げることで,幾多の法華信仰を主題とする文芸を生み,《法華経》に説かれる写経の功徳信仰が扇面写経,経塚の美術を育て,法華賛仰の法会の組織,読誦,講説の拡大より,風流念仏や能楽の再編を経て,近世の通俗講談や説経節の誕生を導く。近代日本の文芸にも法華信仰をテーマとするものがみられ,新宗教の運動の多くが日蓮教学の再編より出ていることも,注目してよい。…

【奈良時代美術】より

…この時期は唐代美術もその最盛期にあたり,優れた唐の古典様式を積極的に摂取し,日本の特色を生かした天平美術の精華が発揮された。740年(天平12)までの間,天然痘の大流行や藤原広嗣の乱など社会的に不安定な状況のもとで,国ごとの造寺・造仏,また写経の詔が発せられ,国分寺造立へと向かう。そして741年,諸国に国分寺および国分尼寺建立の詔が出され,また大仏造立の詔が発せられた。…

【般若心経】より

…とりわけ禅では,ダルマ(達磨)のものという《心経疏》をはじめ,古くは四川の智詵と南陽忠国師,日本では大覚禅師,一休,盤珪,白隠のものが特色をもつ。【末木 文美士】【柳田 聖山】 《般若心経》は多くの注釈がなされてきたとともに写経もさかんで,日本では,奈良時代から今日まで多くの人々によって行われてきた。奈良時代には《多心経》と呼ばれ,この経を100巻あるいは1000巻も写経することがあった。…

【仏教】より

…国分寺は国ごとに僧寺と尼寺から成り,僧寺の塔には読誦すると四天王がその国土を擁護すると説かれた護国の経典《金光明最勝王経》が安置され,尼寺では国土の災害を除去し,女性成仏と庶民の滅罪のための経典《法華経》が読誦され,国家が抱いた官寺仏教への期待がどこにあったか雄弁に語っている。南都仏教はどの時代よりも経典を重視し,ために写経が盛行した。国家や寺や貴族が写経所を経営し,そこで多くの写経生が一切経や特殊な願経を書写した。…

【仏教美術】より

…また,経がひとたび教団から大衆に受け入れられるようになると,その内容も経変として壁画,屛風,絵巻などに描かれるようになる。また経典自体も,写経が繰り返される中でさまざまな材質を用い,贅をつくした装飾経も現れ,経塚がつくられ,経筒や経箱などの優れた経塚遺物を生む。 〈仏〉は悟りを開いた人を意味し,仏教は本来〈法〉を中心とするため,造形的な仏教美術とは無縁であるべきであり,初期にはそうであった。…

※「写経」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...