関連語

改訂新版 世界大百科事典 「手無」の意味・わかりやすい解説

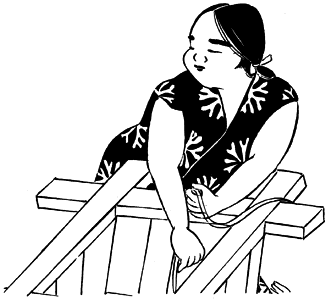

手無 (てなし)

最も原始的な日本の衣服形態で,古くは布肩衣(ぬのかたぎぬ)ともいう。古代においては,豊富な布で手先をおおう袖は,当時の貴族階級の象徴でもあり,これに対して,最低限の用布量と労働に適した手無の形は,身分の低い者の衣服であった。襅(ちはや),貫頭衣と呼ぶ古代以来の衣も,その発生時は無袖と思われる。江戸時代には袖なしの胴着,羽織,はんてんがあった。これらは〈じんべ〉〈さるこ〉〈でんち〉〈ちゃんちゃんこ〉などの地方別の俗称もあるところから,全国的に年齢や男女の別なく広く愛用されていたことがわかる。布も木綿から絹物までにわたり,単(ひとえ),袷(あわせ),綿入れもあり,上着にも間着(あいぎ)にも用いられた。江戸時代の裃の前身が肩衣袴(かたぎぬばかま)(肩衣と袴)と呼ばれていたのは,布肩衣と同様,無袖の形によるものと思われる。

執筆者:山下 悦子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...