関連語

精選版 日本国語大辞典 「手先」の意味・読み・例文・類語

て‐さき【手先】

- 〘 名詞 〙

- ① 手のさき。指のさき。

- [初出の実例]「袖の長き物を着て、手さきをも見すべからず」(出典:風姿花伝(1400‐02頃)二)

- 「割合に手先の器用ばかりで総身の筋肉が働かない」(出典:吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉七)

- ② 先頭の兵。先鋒。

- [初出の実例]「五百余騎、東西より相近(ちかづい)て、手崎(サキ)をまくりて中を破らんとするに」(出典:太平記(14C後)二六)

- ③ 手下として追いつかわれるもの。

- [初出の実例]「名を松田肇と呼び〈略〉常に川岸の手先となりて奔走する」(出典:雪中梅(1886)〈末広鉄腸〉下)

- ④ おかっぴき。めあかし。探偵。

- [初出の実例]「盗賊火附改組之者に而、近頃手先と唱、目明同様之ものを専ら召仕」(出典:法曹後鑑‐享和元年(1801)五月(古事類苑・法律四九))

- ⑤ 雁股(かりまた)、兜(かぶと)の吹返し、空穂(うつぼ)などの武具類の先端をいう。

- [初出の実例]「浄妙房が甲(かぶと)の手さきに手をおいて」(出典:平家物語(13C前)四)

- ⑥ 建築の用語。

- ⑦ 帯の先端部の折り出しの部分。

- [初出の実例]「帯の手先(テサキ)、はりさしのかたはしにも彼もんを付る也」(出典:仮名草子・都風俗鑑(1681)三)

た‐な‐さき【手先】

世界大百科事典(旧版)内の手先の言及

【建築組物】より

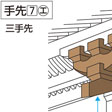

…柱上に肘木をおくだけのものを舟肘木,斗一つの上に肘木をおくものを大斗(だいと)肘木,その上に斗を三つおくものを三斗(みつど)組という。壁から直角に前方へ出たものを手先(てさき)の組物といい,三斗組で前方に肘木を出し,先に斗をのせたものを出三斗(でみつど),その先の斗の上に1組の斗と肘木をのせたものを出組(でぐみ)という。出組よりもう1手出れば二手先(ふたてさき),以下,三手先,四手先となる(図3)。…

【目明し】より

…江戸時代に諸役人の手先になって,私的に犯罪の探査,犯罪者の逮捕を助けたもの。岡引(おかつぴき),御用聞,小者,手先ともいう。…

※「手先」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...