関連語

精選版 日本国語大辞典 「段袋」の意味・読み・例文・類語

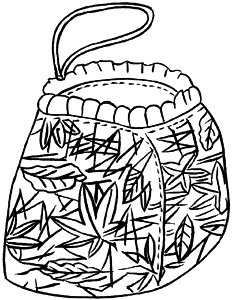

だん‐ぶくろ【段袋・駄袋】

改訂新版 世界大百科事典 「段袋」の意味・わかりやすい解説

段袋 (だんぶくろ)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「段袋」の意味・わかりやすい解説

世界大百科事典(旧版)内の段袋の言及

【軍服】より

…各国の正規の軍隊は,敵の軍人や一般住民とみずからを容易に識別するため,また組織の秩序維持・機能確保などから,階級,兵種,兵科等を直ちに識別しうる軍服や階級章,徽章(きしよう)類の制式と着用要領を定めている。 国際法上,軍服の着用および軍服の範囲が問題となるのは,戦闘員の〈交戦資格〉との関係である。正規の戦闘員として交戦資格を認知されるということは,捕虜となった場合,国際法によって保護される権利を有するということである。…

※「段袋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...