関連語

精選版 日本国語大辞典 「私版」の意味・読み・例文・類語

し‐はん【私版】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「私版」の意味・わかりやすい解説

私版

しはん

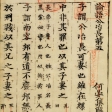

家刻(かこく)本、私家版、自家版、私刻本ともいい、家塾本、私塾本もある。個人や私塾などが営利を目的としないで自費をもって刊行、多くは出版部数も少なく、限られた範囲の人にだけ配付する書物。江戸時代およびそれ以前における、勅版、官版、藩版、寺院版、町版と区別した称。日本の書物では、1364年(正平19・貞治3)に泉州堺(さかい)の道祐(どうゆう)居士の出版した『論語集解』が古く、角倉素庵(すみのくらそあん)の嵯峨(さが)本(角倉本、光悦本)が名高い。絶版を命ぜられた林子平(しへい)の『海国兵談』(1791刊)も私版である。なかには、とくに料紙、印刷、装丁などを吟味した書物もあって珍重される。現在でも個人が自費をもって出版する遺稿集、追悼集、詩歌集、記念文集などがある。

[柴田光彦]

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...