たて‐ば【立場・建場】

- 〘 名詞 〙

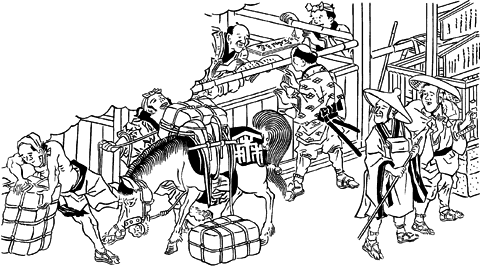

- ① 江戸時代、街道の宿場と宿場の間などで、人夫が杖を立て駕籠や荷物をおろして休息した所。馬や駕籠の交代も行なった。明治以降、馬車・人力車などの発着所をいう。

立場①〈金草鞋〉

- [初出の実例]「旦那申し、跡の立場(たテバ)の駕籠と代へます。銭やって下はんせ」(出典:浄瑠璃・夏祭浪花鑑(1745)三)

- ② 人の多く集まる所。たまり場。また、一般に休憩所。

- [初出の実例]「雨もはやにじり上りにあがるなりお茶をたて場にしばし待合」(出典:狂歌・徳和歌後万載集(1785)五)

- ③ 中世の商人が独占的販売権をもっていた地域・市場など。独占的交易圏。たちば。

- [初出の実例]「右商人立庭堺事」(出典:今堀日吉神社文書‐応永三三年(1426)七月四日・近江小幡住民等申状)

- ④ ( 比喩的に用いて ) 休むこと。中継ぎする部分や箇所。

- [初出の実例]「くちに問屋場の札がなけりゃア立場(タテバ)なしに、しゃべり通すが」(出典:洒落本・比翼紫(1801)一)

- ⑤ 廃品回収業者などが、その日に買い集めたくず物を売り渡す市場や問屋。

- [初出の実例]「立場(タテバ)で借りた生業(しゃうばい)道具」(出典:歌舞伎・善悪両面児手柏(妲妃のお百)(1867)五幕)

- ⑥ 立ち場。境遇。位置。

- [初出の実例]「他家の士は不気味成(なる)時引取をたてばにする也」(出典:葉隠(1716頃)一)

- ⑦ しどころ。あることをすべき場や時期。

- [初出の実例]「是からおれが立て場(は)じゃ。種まいた趣向で息子めはまくし出すは。お娘(むす)は丁稚(でっち)めがしめておる事を。聟(むこ)の山家(が)屋へぐらすは」(出典:浄瑠璃・染模様妹背門松(1767))

- ⑧ そのもののあるべき位置。特に、筆をおろす場所。立てるところ。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の立て場の言及

【厩∥馬屋】より

…内馬屋の場合,馬屋の柱は他より腐朽しやすいので,主屋とは構造を切りはなし,柱を容易に取りかえられるようにした例が長野県などにみられる。 武家の馬屋,すなわち書院造の邸宅に設けられた馬屋は,馬をつないでおく立て場,遠侍と呼ばれる座敷と土間の草の間をもつ。《洛中洛外図屛風》や幕府大棟梁平内(へいのうち)家の伝書《匠明(しようめい)》には,妻入りで桁行3間の馬屋が描かれ,当時もっとも正式のものとされている。…

※「立て場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by