精選版 日本国語大辞典 「駕籠」の意味・読み・例文・類語

かご【駕籠】

改訂新版 世界大百科事典 「駕籠」の意味・わかりやすい解説

駕籠 (かご)

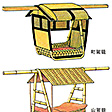

人を竹で編んだ〈かご〉にのせ2人が1本の長柄で前後をかつぐ乗用具。籠,駕,轎,籃輿の字があてられる。安土桃山時代ごろまでは,乗用具として牛車のほか,2本の柄の上に台をのせた輿(こし)があった。輿も肩にかつぐものから手輿(てごし),手輿から釣輿へと乗台を下にさげることによって安定し実用化してきた。室町時代以前にはあんだ,箯輿(あみいた),あんほつなどと呼ぶものがある。《和名抄》には箯輿を刑罪の道具に入れている。罪人を運ぶために使ったり,ときには負傷者を運ぶために使われたりした。安土桃山時代になって1本の長柄で乗台をつった駕籠が生まれ,江戸時代に普及した。駕籠は乗物と駕籠に分けられる。乗物は1本の長柄の下に,末広がりで屋形をつけ,四方に板や網代(あじろ)を張り,畳を敷き,戸をつけ,窓には御簾(みす)をかけ,内壁には金蒔絵をほどこし,ひじかけ,よりかかりをしつらえるなど美麗をこらした。乗物より粗末なものを駕籠といったから,乗物の粗略なものと駕籠の上なるものとは判然と区別しにくい。身分制の発達した江戸時代には乗物でも大小名の格式によって乗物に差があった。将軍は溜塗り・総網代で黒塗り棒,公卿は総網代で黒塗り棒といったぐあいである。なお,江戸市中通行の大名の乗物は乗台の下部を黒塗りとし,上を網代に組んだものしか許されなかった。大名や旗本などの夫人,娘などの乗物は女乗物と呼ばれ,華麗な蒔絵をほどこし,定紋を散らした模様を描くなどみごとなものもあった。

駕籠は,左右にござを垂らしたりしたものから,大名など微行のときの御忍(おしのび)駕籠や家臣が主用に使用する権門駕籠など,乗物に近い美麗なものまであった。駕籠のなかでも町方の富豪などの乗る法仙寺駕籠は四方が板張りで春慶塗に仕立て,左右と前方にすだれ窓を設けていた。そのほか,4本の柱を竹で組み,竹で編んだ台をしつらえた四つ手駕籠は,江戸における町駕籠の代表的なもので,俗に町駕籠,辻駕籠,宿(やど)駕籠などと呼ばれた。

乗輿(じようよ)についても制度があり,1595年(文禄4)豊臣氏は乗物使用は徳川家康ら5人と高齢の公卿,五山の長老などと定め,1615年(元和1)武家諸法度の中で〈雑人恣に乗物を用ふ可らず〉と定めて,家柄により免許を必要とした。また,81年(天和1)に町駕籠の製作について規準を定め,さらに江戸市中においても〈駕籠乗せ申すまじき場所〉を定めたり,さらに,1709年(宝永6)に市中辻駕籠が1800挺余の多きに達したため,600挺に制限し,焼印を押して公認し,そのうち300挺は町方,100挺は寺社方,200挺は代官付と定めた。泰平につれて侍の中にも駕籠による出勤が多くなったので,水野忠邦は1843年(天保14)に乗馬出勤を命じている。

駕籠は江戸時代まで,ことに市中において重要な交通手段であったが,馬車,鉄道,電車,自動車の発達にともなって衰退し,現在では,山登りぐらいにしか見られなくなった。

執筆者:林 英夫

駕籠舁

駕籠,乗物をかつぐ職業の者を駕籠舁(かごかき)という。江戸幕府の職制には3名の駕籠頭(かごがしら)があり,各数十名の駕籠者(かごのもの)を支配して,将軍家乗物のことをつかさどったが,また乗物制度による国持大名以下の乗物乗用者も,その身分,格式に準じた人数・服装の駕籠者をおいて,これをかつがせていた。この乗物をかつぐ駕籠者のことを,また陸尺(ろくしやく),六尺とも呼んでいるが,これを〈ろくしゃく〉というのは,古く乗輿をかつぐのに力のある者を用いたところから,輿丁・舁夫を力者(りきしや)と呼んだのがなまったのだという。また駕籠舁というのは,これらの乗物をかつぐ駕籠者・陸尺以外の,市中や道中などで庶民の乗用する駕籠をかついだ,いわゆる駕籠舁渡世の者のことである。その駕籠は四つ手,山駕籠などと呼ばれる粗末なもので,普通,これを2人でかついだ。駕籠舁は俗に駕籠屋とも呼ばれたが,駕籠屋は乗客に駕籠を供給する業者で,戸口などに〈かご〉と書いた看板を出し,駕籠を備えておいて,客のもとめに応じて舁夫をしてかつがせるものである。また雲助も駕籠をかついだが,雲助というのは街道筋宿駅の日雇人足の俗称で,助郷(すけごう)制度の弊から転落した百姓町人など浮浪無宿の徒輩であった。これが旅人のために駕籠をかつぎ荷物を運んだのだから,講談などにあるようなトラブルもあった。

執筆者:宮本 馨太郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「駕籠」の意味・わかりやすい解説

駕籠

かご

乗り物の一種。形態は、人が乗るところを箱形もしくは円筒形につくり、その屋根に柄(え)を取り付けたものである。乗用部分の前後に人が立ち、柄を担いでいくようになっている。担ぎ手は通常2人だが、高貴な者の場合は前後に2人ずつ、計4人で担ぐこともある。すなわち、運搬の形態としては、肩担い運搬の「さしにない」に属するものである。

駕籠がいつごろから使用されるようになったのかは、かならずしも明確でない。すでに古代から使われていたとする説もあり、中世後期にはその形がほぼ定まったといわれる。もっとも盛んに使用されたのは江戸時代で、庶民にも広く普及していた。しかし、明治になって近代的交通機関が導入されると急激に衰え、いまでは観光用などにわずかに残されるのみである。代表的な例としては、香川県琴平町の金刀比羅宮(ことひらぐう)の石段を上下する駕籠があげられるだろう。

駕籠は人力による乗り物だが、こうしたたぐいのものが、近世社会においてなお有力な交通機関とされていたのは、世界史的にみればむしろまれな例である。古代国家のように奴隷制を基礎とする社会では、人力による乗り物は一般的にみられたが、時代が下るにつれ、とくに西欧では車両が用いられるようになっていく。しかし、日本では車両の発達はほとんどみられず、幕末まで車両が乗用に供されることはなかった。人力による乗り物として普遍的なものは輿(こし)である。これは乗用部分の下部に柄を取り付けたもので、運搬形態は手持ち運搬に属し、重量負担力はさほど大きくはない。車両への移行がみられなかった日本では、人力によりながら、さらに負担力の大きなものを開発しなければならなかった。肩担い運搬は、手持ち運搬に比べれば重い物を運ぶことができ、しかも持続性がある。ここに、駕籠が生み出される必然性があったものと思われる。

駕籠は通常2種に分類され、一般的なものは「駕籠」、高級なものは「乗物(のりもの)」とよばれた。前者のうち、もっとも簡素なものは本体、柄ともに竹でつくり、これが駕籠の原初形態を示すものと思われる。近世に使用されたものでは、山駕籠が代表的な例としてあげられる。これは、人が座る上に屋根をかけただけで、側面には覆いもかけられていない。文字どおり山道で使用された。竹を円筒形に編んだものは鶤鶏(唐丸)(とうまる)駕籠とよばれ、罪人の護送に用いられた。その形が鳥籠(とりかご)に似ていることから生じた呼び名らしい。四つ手駕籠は、山駕籠の形態を基本とするが、前後左右に茣蓙(ござ)などの覆いをかけ、雨露がしのげるようになっている。主として江戸の庶民に用いられ、町駕籠、辻(つじ)駕籠などともよばれた。京、大坂でも同種のものが使われたがこれは「京四つ路(じ)」とよばれる。四つ手駕籠より前後の造りはていねいだが、左右の覆いはやはり茣蓙であった。四つ手駕籠、京四つ路になると、柄は木製となってくる。本体まで木製としたのは法仙寺駕籠(宝仙寺とも書く)で、比較的富裕な町人が用いた。四方を板張りとし、小窓を設けて簾(すだれ)を張る。春慶(しゅんけい)塗などがなされて、装飾にも意が凝らされたものとなった。

乗物と駕籠を厳密に区分するのはむずかしいが、乗物はより居住性、装飾性が高められ、身分の高い者が用いたものとされている。一つの目安として、側面に戸が取り付けられているものは、おおむね乗物とみなされたようである。引き戸で、これを開けて乗り降りした。将軍が用いたものは、乗用部分を網代(あじろ)張りとして溜塗(ためぬ)りにし、柄は黒塗りとする。公家(くげ)もほぼ同じものを用いた。官僧も同種のものを使用したが、溜塗りではなく朱塗りとされた。また、女性用は女乗物とよばれ、大名の夫人が用いた。蒔絵(まきえ)なども施された豪華なものである。乗物に乗れる者は限られていたが、医師は特例として比較的簡素な乗物を用いることが認められていた。

このように、だれがどのような駕籠・乗物に乗ってよいか、ということを法的に定めたものを、「乗輿(じょうよ)の制度」という。この法令を最初に出したのは豊臣(とよとみ)秀吉で、1595年(文禄4)のことである。これは徳川家康に引き継がれ、1615年(元和1)、武家諸法度において、身分・年齢等による細かい規定がなされた。また、庶民が乗る辻駕籠については、その数が制限されている。この制度は江戸時代を通じて行われたが、幕府の滅亡とともに消滅した。

駕籠を担ぐことを業とするものを駕籠舁(かごかき)という。これに対し、乗物を担ぐ者は六尺(陸尺とも書く)とよばれた。「ろくしゃく」の呼称は、中世以前に輿の運搬に従事した力者(りきしゃ)がなまったものといわれている。駕籠舁は駕籠屋に詰めて客待ちをし、求めに応じて駕籠を出す。六尺は乗物を所有する家の専属で、主人が出かけるときに担いでいく。六尺は、その家の身分、格式などに応じた人数が置かれていた。また、街道沿いの宿場にいて、旅人を運ぶ者は雲助(くもすけ)とよばれる。雲助には、いわば「落ちこぼれ」の人間が従事することが多く、規定の料金のほかに酒代などをせびる者もあって、旅人を悩ませた。

市中の駕籠は通常1里を1時間くらいで走ったが、速いものは40分ほどである。遠距離では、江戸―京都間に早駕籠が設けられていたが、4日半ほどで走破するのが標準とされていた。

[胡桃沢勘司]

『大矢誠一著『運ぶ――物流日本史』(1978・柏書房)』

百科事典マイペディア 「駕籠」の意味・わかりやすい解説

駕籠【かご】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「駕籠」の解説

駕籠

かご

乗用具の一つ。丸竹を芯とし,板や竹網代(あじろ)・筵(むしろ)の類でおおい,屋蓋の中央に1本の轅(ながえ)(長棒)を通して吊るし,その前後をかついで運んだ。古代に犯罪者を運んだ「あんだ」とよぶ運搬具が起源という。駕籠としての様式が整い広く普及するのは近世からである。出入口を引戸とした高級なものをとくに乗物といい,身分を限って乗用公許とし,一般使用の狭義の駕籠と区別した。さまざまな種類があり,大名など上級武士やその夫人が用いる駕籠は引戸形式で,乗物に匹敵するものであった。庶民は,江戸市中では町駕籠・辻駕籠とよぶ出入口が垂れ筵となった四手(よつで)駕籠(京坂では四つ路駕籠)を用いたが,その作りは幕府の統制下におかれた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「駕籠」の意味・わかりやすい解説

駕籠

かご

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の駕籠の言及

【轎】より

…中国,朝鮮で用いられる乗物の一つ。かごかき(輿丁,轎伕)が人を乗せて前後から舁(か)いてゆく駕籠(かご),輿(こし)をいう。轎には手で轅(ながえ)を腰のあたりにもたげて担ってゆく手輿(たごし),腰輿(ようよ)と,轅を肩にかつぎ上げて運ぶ肩輿(かたごし)(あげごし)とがある。…

※「駕籠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...