改訂新版 世界大百科事典 「醬油」の意味・わかりやすい解説

醬油 (しょうゆ)

代表的な日本の調味料。〈したじ(下地)〉〈むらさき〉などとも呼ぶ。語源的には醬(ひしお)からとった透明な液体の意で,醬とは,魚,鳥,獣肉,ダイズ,コムギなどの動植物タンパク質と,それに伴うデンプン,脂肪などを,食塩で腐敗を防ぎながら主としてこうじ菌の酵素で分解し,アミノ酸や糖類などの呈味物質に変えた調味料の総称である。日本農林規格(JAS)では,しょうゆとはダイズとコムギの加熱処理したものにこうじ菌を生やしてこうじをつくり,これに食塩水を混合したもろみを,分解,発酵,熟成させてから分離した透明な液体をいう。原料の分解はこうじの中に含まれる各種の酵素の作用によって,タンパク質は各種のアミノ酸に,デンプン質は糖分に,脂肪はグリセリンと脂肪酸に分解される。また発酵は,乳酸菌によって糖分が乳酸に,酵母によって糖分がアルコールその他の香味物質に変わる。この方法を本醸造といい,これによってつくられたものがしょうゆ全体の72%を占める(1980)。これに植物タンパク質を塩酸や酵素剤で分解したアミノ酸含有液を,醸造しょうゆの香味を損なわぬ程度,すなわちそれぞれ50%,30%以下混合し発酵熟成させたもの(新式醸造という),あるいは単に両者を混合したもの(アミノ酸混合という)もしょうゆとして認める。しかし,JASでは魚からつくったいわゆる魚醬(ぎよしよう)はしょうゆの中に入れない。

種類と等級

JASではしょうゆを,濃口(こいくち),淡口(うすくち),たまり(溜),再仕込(さいしこみ),白(しろ)の5種類に分ける。濃口しょうゆはほぼ同量のダイズとコムギを原料とし,発酵と熟成を十分に行い,最終製品を比較的高温で加熱してつくる。香りの強いことを特徴とした日本の代表的しょうゆで,全体の85%余を占め,製造の中心地は千葉県である。淡口しょうゆは濃口とほぼ同じ原料から,製造の過程で着色を抑制しながらつくる色調のうすいもので,着色をきらう加熱調理用として関西で発達したもので,全体の13%を占める。たまりじょうゆは,多量のダイズと少量のコムギを加熱処理したものを小粒状にしてこうじをつくり,少量の塩水でもろみをつくるため,成分も色調も濃厚なことを特徴として,名古屋地方に発達したものだが,今日では少なくなった。再仕込しょうゆはもろみをつくるとき,こうじに塩水の代りに加熱しないしょうゆを用いるもので,成分も色調も濃厚で,刺身などのつけじょうゆに用いられ,山口県の柳井市を中心として生産され,甘露じょうゆとも呼ばれる。白じょうゆは多量の精白コムギと,いって砕いた少量の脱皮ダイズとを蒸してからこうじをつくり,もろみでは原料の酵素分解を主とし,乳酸菌および酵母による発酵を極力抑えてつくるもので,色調がひじょうにうすく糖分が多い。これは愛知県を中心として生産される。JASではしょうゆの品質を成分分析と官能検査の両方から特級,上級,標準に分ける。しょうゆ全体の85%が特級となっているが,濃口と淡口の本醸造特級の最低成分規格は,それぞれ無塩可溶性固形分16%,14%,全窒素1.50%,1.15%,アルコール0.8%,0.7%,色度18番,22番(しょうゆ標準色番号)である。

しょうゆは東洋諸国に広く分布するが,タイ,フィリピンは魚醬を中心とし,その他の東南アジア諸国のものは日本のたまりに似ている。しかし台湾には近年,日本風の濃口型が多くなり,韓国は家庭でつくられるたまり型と,工業生産の濃口型が折半する。中国はたまり型の発祥の地であるが,近年は日本式のこうじで食塩濃度7~8%の固いもろみをつくり,これを45℃で短期間に分解する型が中心となった。

生産と消費

日本には約3000のしょうゆメーカーがあり,大手5社が全体の半分を生産し,その最大手の市場占有率は30%余である。また5社に続く準大手50社が全体の25%を生産する。日本の年間製造量は118万klで,日本人の1人1年当り約10lの消費量はこの50年間ほとんど変わっていない。韓国と中国のしょうゆの個人消費量は日本に似ているが,南方にいくに従って減少し,シンガポールやインドネシアではほぼ半減する。日本最大の生産県は千葉で全国の36%を占め,ついで兵庫17%,福岡,大分,三重がこれに続く。生産量の半分以上は業務加工用で,残りが家庭で消費される。1972年キッコーマン社がアメリカで本醸造濃口しょうゆの製造を始め,年産2万kl(1982)に達し,同国の従来の化学分解型しょうゆより多くなった。日本から全世界への輸出量は8400kl(1982)である。

製造方法

工程の概要は以下の通り。十分に水を吸わせたダイズ,あるいは加工脱脂ダイズを加圧蒸煮し,コムギはいって砕き,両者を種こうじとともに混合し,これを多孔板の上に30~40cmの厚さに盛る。温度と湿度を調節した空気を多孔板の下から送りながら,35℃付近で約45時間でこうじをつくる。こうじ菌はアスペルギルス属で,オリゼーAspergillus oryzaeとソーエA.sojaeの2種がある。原料の加熱方法,とくにダイズの蒸し方は原料の分解率や分解速度に影響が大きい。1966年ころから高圧短時間蒸煮法が開発され,2~6kg/cm2の圧力で数分から数十秒の蒸煮となり,一方よいこうじ菌の選択と改良,および酵素力の強いこうじをつくる研究が進んで,原料タンパク質の分解率は90%以上が可能となり,醸造期間は約6ヵ月に短縮された。

濃口しょうゆの製造では,原料の2倍重量の水で約23%の食塩水をつくり,これとこうじを混合して10~300klのタンクに蓄え,ときどきかくはんする。もろみのpHは初め6.5~7.0であるが,原料の分解と発酵によって乳酸と酢酸が生成されると約5.5以下になり,酵母によるアルコール発酵がおこる。3~4ヵ月で原料の分解と微生物による発酵は終わり,その後は主として成分間の化学反応で色調は濃くなり,香味が円熟する。しょうゆ乳酸菌はペディオコッカス・ハロフィラスPediococcus halophylusで種類が多く,しょうゆ酵母はサッカロミセス・ルキシーSaccharomyces rouxiiが主体であるが,後熟期にカンジダ属Candida酵母のある種のものが重要な香味をつくる場合がある。熟成もろみを圧搾,ろ過して得た液汁は80℃付近で加熱する。これを火入れと呼び,この工程で色調は倍加し,香味は強化され,清澄となる。淡口しょうゆの製造においては,もろみをつくるときの塩水量と塩水濃度を多くし,醸造期間をやや短く,加温はあまりおこなわず,火入れの過熱を避け,全工程にわたって増色を抑制する。製造の途中で甘酒などの糖分を補強することが多い。

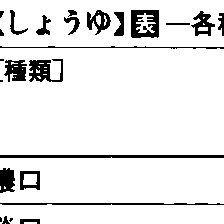

なお,各種しょうゆの成分は表のようになるが,良質の濃口しょうゆではほかに300種類以上の微量香味成分が分離され,その中では4-ヒドロキシフラノン類,フェノール類,カラメル成分,ガンマラクトン類,含硫化合物,ピラジン類などが香味的に重要。

執筆者:横塚 保

歴史

日本の文献にしょうゆの名が見られるようになるのは室町後期のことで,《節用集》に〈漿醬〉,《鹿苑日録(ろくおんにちろく)》天文5年(1536)6月27日条に〈漿油〉,《言継卿記(ときつぐきようき)》永禄2年(1559)8月27日条に〈シヤウユウ〉,《多聞院日記》永禄11年(1568)10月25日条に〈醬油〉などと見える。表記はまだ不統一であるが,《鹿苑日録》の記事には〈漿油をネサス〉とあり,みそとは別物のしょうゆもろみを仕込んだことを示している。企業生産は下総の野田で1561年(永禄4)に開始されたともいうが,とにかく室町末期から江戸初期にかけて京都,堺,紀州湯浅,播州竜野,下総の野田や銚子などにしょうゆ企業が誕生し,《毛吹草》(1638)には堺の特産として〈醬油溜〉の名が見えている。醸造法は《雍州府志》(1682)あたりから記載されはじめ,みそとしょうゆの分化も明確化するが,同書によるとそのころの京都では酒屋がしょうゆをつくるとともに,一般でも自家醸造を行う家が多かったという。ちまたにはしょうゆ売の行商人も見られ,元禄ころにはしょうゆは完全に日本人の生活の中に定着していた。当時の醸造法は,ダイズは煮るか蒸し,同量のオオムギまたはコムギはいって砕き,この両者を混合してこうじをつくり,塩水を加えてもろみにし,しばしばかくはんして発酵,熟成させて製品とした。《和漢三才図会》(1712)にはもろみをしぼった液汁に火入れすることや,オオムギを使うと味がよくないので,市販品はみなコムギを使うとしており,このころすでに今日の濃口しょうゆの製法はほぼでき上がっていた。すでに寛文年間(1661-73)からオランダ東インド会社を通じて,ヨーロッパへの輸出も行われており,1776年(安永5)に来日したスウェーデンの植物学者ツンベリーは日本のしょうゆがたいへん良質で,多量の醬油樽がバタビア,インド及びヨーロッパに運ばれると書いている。ヨーロッパではソースの味つけに珍重され,オランダ人は赤道を越えての輸送中の変敗を防ぐため,火入れをしたしょうゆを陶器の瓶に詰め歴青で密封していた。

江戸前期のしょうゆは堺,大坂を主とする上方のものがよく,開府以来人口を増大させてきた江戸の市場もおおむね上方からの〈下り(くだり)じょうゆ〉に独占されていた。後期になって関東のしょうゆが質的向上をとげると,地理的条件もあって比率は逆転し,1821年(文政4)に江戸のしょうゆ問屋行事が町年寄に提出した上申書によると,当時江戸に搬入されていたしょうゆは年間125万樽,うち123万樽が上総,下総,常陸その他関東一円からのもので,大坂からの回漕分はわずかに2万樽であった。1樽の容量は8升(約14.4l)前後で,これは当時の日本人の1人当りの年間消費量に相当した。しょうゆは米食中心の日本の食生活が生み出したすぐれた液体調味料であるが,それが万能,かつ卓越したものだったために,日本料理の独自性を強め,国際性を失わせた傾きがある。しかし,現在業界最大手のキッコーマン社がアメリカに続いてシンガポールに工場を設けて生産しているように,近年とみに世界の注目を浴び,販路を拡大するようになっている。

執筆者:横塚 保+鈴木 晋一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報