日本大百科全書(ニッポニカ) 「コムギ」の意味・わかりやすい解説

コムギ

こむぎ / 小麦

wheat

[学] Triticum aestivum L.

イネ科(APG分類:イネ科)の二年草。コムギ属の総称から区別するためパンコムギともいう。おもに温帯の畑地に栽培され、世界第1位の生産量をもつ穀物で、世界人口の半分近くの主食であり、イネなどを食べている民族もほとんどがなんらかの形でコムギを食べている。

[星川清親]

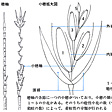

形態

稈(かん)(茎)は高さ約1メートル。日本の品種は概して短く、外国には長稈品種が多いが、近年はやや短稈の品種も普及している。主茎の下位節部から分(ぶん)げつを出し、さらにその分げつからも分げつを生ずるので、十分な空間がある場合には1本の主茎から30~100本の分げつが出る。しかし一般の栽培条件では10本内外で、密植のドリル栽培では2、3本が普通である。葉は葉身と葉鞘(ようしょう)とからなり、両者の境目に葉舌(ようぜつ)と1対の葉耳(ようじ)がある。コムギの植物体はオオムギとよく似ているが、コムギの葉耳はオオムギより小さく、毛が生えている点が異なる。葉身は長さ30~40センチメートル、上位の葉はすべて先端近くにくびれがあるのが特徴である。初夏に出穂し、複穂状花序をつくるが、品種により、錐(きり)状、棒状、紡錘状などいくつかの穂型に分かれる。穂軸は約20節からなり、各節に小穂が互生する。小穂の基部には2枚の護穎(ごえい)がある。小穂軸には5~10節があり、各節に1個の小花がつく。しかし、普通は上位の小花は退化もしくは発育不全で、開花するのは下位の3~5小花、完全に結実するのは基部の3、4小花である。花は薄膜質、緑色の外穎、内穎に包まれ、外穎の先端に長い芒(のぎ)がある。品種により芒の退化したものがあり、これを無芒(むぼう)品種、俗に坊主(ぼうず)小麦という。開花から結実までの期間は、日本では45~50日、イギリスや北ヨーロッパなどの冷涼地では60日ほどを要する。果実は穎果でふっくらした楕円(だえん)形、長さ4.5~6.9ミリメートル、1000粒の重さは20~40グラムである。外国の品種には大粒のものが多く、1000粒で60グラムに及ぶものもある。

[星川清親]

起源と伝播

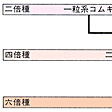

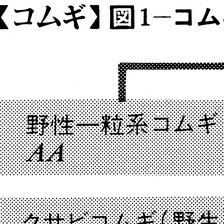

コムギ属Triticumは倍数性植物で、二倍種の一粒系コムギ、四倍種の二粒系コムギおよび六倍種の普通系コムギがある。二倍種と四倍種は野生種と栽培種があるが、六倍種は野生種がなく、栽培種のみである。

二倍種の野生一粒系はヒトツブコムギT. monococcum L.主としてトランスコーカサス、トルコとそれらの周辺地域に自生し、トルコ、イラクにまたがるザーグロス山岳地帯で少なくとも紀元前6750年には栽培化された。栽培一粒系T. boeoticum Boiss.は新石器時代から青銅器時代にかけて、イラク、トルコ、シリア、さらにスイス、ドイツ、フランスなどの中部ヨーロッパまで伝播(でんぱ)した。しかし同じころに野生二粒系から生産性の高い栽培二粒系が成立しているので、栽培一粒系はあまり利用されていなかった。現在はトルコの数か所でわずかに飼料用としてカラスムギなどと混植されているにすぎない。

四倍種の野生二粒系はザーグロスおよびタウルス(トロス)山岳地帯を通り、トルコの中央および西部アナトリア高原とパレスチナまでの地中海に沿って南下した半月形の地域に分布している。その発祥地はイラクのザーグロス山岳地帯である。野生二粒系の成立に関与した祖先種は、二倍種の野生一粒系とコムギ属の近縁野生二倍種のクサビコムギAegilops speltoides Tauschである。すなわち、トルコ中央部からイラクの北部にかけて分布するクサビコムギと野生一粒系の自然交雑により、四倍種の野生二粒系ができた。栽培一粒系と同じく、野生および栽培の二粒系が前6750年のイラクのジャルモの遺跡から発掘されているので、野生二粒系はイラクのザーグロス山岳地帯で、少なくともこの時代には栽培化された。最初の栽培二粒系は種子が穎に包まれたままで、脱粒の困難な皮ムギでエンマーコムギT. dicoccon Schrank(T. dicoccum Schübl.)とよばれるものであった。穎が柔らかく容易に脱粒される完全な栽培型の裸麦はマカロニコムギT. durum Desf.とよばれ、それは前1000年ころに、ザーグロス山岳地帯でエンマーコムギから遺伝子突然変異によって出現したと推定される。それまでエンマーコムギは地中海沿岸地域を中心として、北はヨーロッパ、南はアラビア、アビシニアまでの広地域で栽培され、重要な人類の食糧となっていた。しかもマカロニコムギによってエンマーコムギがおもなコムギ栽培地域から駆逐されたのは、実に16世紀以降といわれている。現在ではエンマーコムギの畑をみることは甚だ困難である。そしてマカロニコムギの伝播過程で地域に特異的な種々の型が成立した。たとえばイギリスではリベットコムギT. turgidum L.、エジプトではエジプトコムギT. pyramidale Perc.、トランスコーカサスではペルシアコムギT. carthlicum Nevski、エチオピアではアビシニアコムギT. abyssinicum Vav.などである。マカロニコムギはコムギのなかでももっとも硬質で、マカロニ、スパゲッティなどをつくるのに用いられ、現在でも地中海沿岸地域を中心として世界のコムギの生産量の約5%を占めている。

六倍種の普通系は、前述のように野生種がなく、その代表的な栽培型はパンコムギである。パンコムギは野生型が存在しないことから、栽培二粒系とコムギ属の近縁野生二倍種のタルホコムギA. triuncialis L.(A. squarrosa L.)との自然交雑によってできた。したがってその雑種形成はタルホコムギの分布地域内でおこったことになる。タルホコムギの主要分布地域はトランスコーカサス、北西イラン、カスピ海沿岸、トルクメニスタン、アフガニスタン北部で、現在のトランスコーカサスおよび北西イラン地域において起源されたと推定されている。普通系のパンコムギの伝播過程においてアフガニスタンで密穂型のクラブコムギT. compactum Host、さらにインドで短稈・早生(わせ)型のインドコムギT. sphaerococcum Perc.、ドイツ、スペイン地域で皮ムギのスペルトコムギT. spelta L.などの種分化がみられた。

また四倍種の二粒系の栽培はメソポタミアより西方に主として地理的分布を有し、とくに温帯乾燥気候型の限定された地域に適応しているが、六倍種の普通系は、東方地域への分布の適応性と、そのほか四倍種にみられない秋播(あきまき)性(冬コムギ)による越冬性と、製パン性などの生理的形質をもつタルホコムギの特性を受け継ぐ結果となって、四倍種の適応しえない寒帯から熱帯、また乾燥から湿潤と幅広い適応性をもち、世界の隅々まで広く栽培可能な世界のコムギとなった。

パンコムギのもっとも早い考古学的資料は、前5000年ころのトルコ、イラク、イランの遺跡から報告されている。早くから西へ伝播し、小アジア全域に、またバルカン半島あるいは地中海沿岸を経て、前3000年ころにヨーロッパの全域に伝播した。また北へは早くから黒海の西海岸から旧ソ連地域一円に伝播した。北東へは前2500年ころにイラン高原を経てアラル海南部地方に、南東へはメソポタミアを経て前2000年ころにインド西部のインダス川流域に、南へは前4000年ころナイル川流域、さらに前2000年にはアラビア半島を経てアフリカ北東部に伝播した。中国へは前2000年ころに中央アジアを経て伝播し、日本へは朝鮮半島を経て後400~500年に導入された。新大陸へは16世紀、またオーストラリアへはイギリスから18世紀に導入された。

[田中正武]

栽培史

世界

コムギ属植物は、人類が農耕を始めた1万~1万5000年前に最初に作物としたものの一つで、以来、人類の主食、とくに欧米の文化を支えてきたもっとも主要な食糧である。他の穀物と同様、コムギの利用の歴史もまず野生種の採集から始まった。紀元前1万年ころから前8000年にかけて近東で成立したナトゥーフ文化は、基本的には狩猟採集民の文化であったが、骨製の柄(え)に細石器を一列に植え付けた鎌(かま)、石臼(いしうす)、石杵(きね)などの道具を用い、野生の種子植物を食用にしていたことがわかっている。しかも彼らは定住村落を営んでおり、主として野生のコムギ(一粒系、二粒系)、そしてオオムギに依存していた。オクラホマ大学のR・ハーランは、トルコ東部の野生ヒトツブコムギの自生地で当時の鎌を使った刈り入れ実験を行った。その結果、1家族が数週間働けば1年分のコムギを収穫できることがわかった。このことは、野生コムギの生産性がきわめて高かったことを示している。やがてコムギの利用は原生地の外縁部へと広がり、農耕が始まった。初期の定住村落の遺跡としては、イランのアリ・コシュ、イラクのジャルモなどが知られているが、コムギの意図的な栽培が始まったのは前7000年を過ぎるころからと考えられ、現在の栽培種の主流であるパンコムギがこれらの遺跡に登場するのは、前5000年ころからである。こうして、近東で始まったコムギの栽培は、オオムギなどの他のムギ類の栽培、ウシやヒツジなどの家畜飼育、畜力を利用した犂(すき)農耕、畑地灌漑(かんがい)とともに一つの農耕複合となって、まず地中海周辺へ伝播した。

栽培化が始まった当初、コムギは、種子に固く貼(は)り付いた穎を落とす目的もあって炒(い)って食べられ、のちにはひき割りにして粥(かゆ)にする方法が考案された。この二つの食べ方はいまでも近東の一部でみられる。今日みられる、製粉し、発酵したパン種を入れて焼くパンがつくられるようになったのは、コムギがエジプトへ伝わってからのようである。パンの製法は、ギリシア、ローマへも伝えられたが、一般的な食物となるのはずっと後のことである。

地中海周辺に広まったコムギ栽培は、やがてアルプスを越えてヨーロッパ北部へ、また東方へも広がった。ヨーロッパへの伝播は、その性質から秋播性(秋に播種し、越冬して成長する)が主流であったが、品種改良によって春に播種して夏までには出穂・結実する春播性コムギがつくられてからである。インドでは前2000年ころ、インダス文明下でコムギとともにオオムギもつくられていた。現在、インドの多くの地域で常食になっているチャパティは小麦粉を練って薄く焼いたもので、伝統的な食べ方の一つである。中国へは前2000年ころに伝えられたとみられ、商代の占骨には「来」(古くはムギ、とくにコムギを意味した)と「麦」の文字が記されている。

コムギが主食となったのは近世になってからで、ヨーロッパでは中世までオオムギ栽培のほうが多かったといわれ、コムギのなかでもエンマーコムギ、マカロニコムギなど二粒系が主体であった。伝統的なムギ作地域では、コムギやオオムギの農事暦を中心として、さまざまな年中行事が行われる。なかでも播種と収穫はたいせつな意味をもち、特別な儀礼や祭宴が催される。ヨーロッパの伝統的な農村では、播種にあたっては、犂や挽獣(ばんじゅう)に聖なる水を注ぎ、あるいは畑地で行進を行い、作物の成長を祈る。収穫した新穀の一部は、穀霊を表すものとされ、特別の装飾をつけて祝ったり、製粉し、人の形のパンに焼いて食べる。

[松本亮三]

日本

日本でのコムギの利用は、『日本書紀』や『古事記』によると、保食神(うけもちのかみ)あるいは大気都比売神(おおけつひめのかみ)の遺体の一部から麦が生じたとあり、この時代に主要な穀物として栽培していたことがわかる。コムギの伝来は、文献的検証により、3世紀から、記紀が編纂(へんさん)された8世紀までの間、おそらく4、5世紀に朝鮮半島を経てもたらされたとするのが従来の定説であった。しかし、最近、九州・福岡の板付(いたづけ)の弥生(やよい)時代前期の遺跡からコムギの粒や花粉粒が発見されたのをはじめ、コムギ栽培が弥生時代初期あるいは縄文時代晩期にまでもさかのぼる考古学的証拠が数多くみいだされ、コムギの日本への伝来は、イネとあまり変わらない時代とも考えられるに至っている。奈良時代以降、コムギの利用は急速に普及し、広い地域に栽培されたようである。当時は調味料としての醤(ひしお)(なめみそ)の原料や菓子原料とされた。平安時代には救荒作物として栽培が奨励された。鎌倉時代には水田裏作としての栽培が始まり、室町時代に入って急に増加した。以降、江戸時代を通じ米が主たる租(税金)とされたため、コムギはオオムギとともに農民の主要な食糧として畑地および水田の裏作として栽培され、明治初期には約36万ヘクタールの栽培があった。

その後、パンがしだいに普及し、菓子や麺(めん)類としての需要も増大したため生産は増え、大正時代には50万ヘクタールに達した。さらに、第二次世界大戦中および戦後の食糧不足時代に米の代用食としての需要が増大し、70万~80万ヘクタールにも作付けが増えた。戦後は欧米式のパン食がいっそう普及・奨励され、需要は増えたが、国産よりも安価なアメリカ産コムギの輸入政策が進められ、生産は圧迫された。そのため、1960年(昭和35)以降急速に減少した。しかし1978年以降、水田利用再編対策として麦作が奨励されたことにより、作付規模が拡大され、増産に転じた。しかしそれでもなお自給率は12%程度で、大部分はアメリカのほかカナダ、オーストラリアなどからの輸入に頼っている。

消費動向は、米の消費が年々減るのとは対照的に増加を続け、2016年では米864万トンに対し、662万トンで、そのうち食用は536万トンとなっている。

[星川清親]

栽培種

現在、世界で栽培されているコムギ属植物のうち六倍種のパンコムギが栽培面積の90%以上を占め、日本ではパンコムギのみが栽培されている。このほか、栽培種には次のようなものがある。二倍種のヒトツブコムギは、栽培種のなかでもっとも原始的なもので、古くから栽培された。しかし味はよいが収量が低く、脱穀が困難で、現在はおもに飼料用としてごく少量が局地的に栽培されるにすぎない。四倍種の皮性エンマーコムギも古くから栽培されたものであるが、現在はほとんど消滅し、小アジア、アメリカ、ヨーロッパに局所的に残るのみである。四倍種の裸性マカロニコムギはデュラムコムギともいわれ、タンパク質のグルテンに富み、きわめて硬質性で、マカロニやスパゲッティの原料に適している。とくに地中海沿岸地域などで栽培が多い。四倍種の裸性リベットコムギはイギリスコムギともいい、16~18世紀にイギリスでかなり栽培され、ビスケットなどをつくるのに用いられた。六倍種はパンコムギのほかに、スペルトコムギがあり、これは皮性の普通系コムギで、ドイツ、スペイン地域でパンコムギから生じた。六倍種の裸性クラブコムギは、パンコムギの伝播過程でアフガニスタンで生じた密穂型のものである。現在、パンコムギと同じくアメリカ、カナダなどでも一部栽培されている。これらのほか10種ほどの栽培種があるが、現在は局地的に小規模な栽培があるにすぎない。

コムギはライムギSecale cereale L.と交配することができ、人工的につくられた雑種はライコムギとよばれ、ライムギの強健な草性と耐寒性をコムギに導入したものとして、コムギの栽培困難な地域で注目されている。

[星川清親]

品種

コムギの品種は、秋播性品種(冬コムギ)と春播性品種(春コムギ)とに大別される。秋播性品種は秋に播種して幼植物で越冬し、低温期を経て春に出穂する品種群で、耐寒性が強く、寒冷な地方での栽培に適している。秋播性品種は、冬の低温にあうことで穂の分化・出穂に必要な生理的体制を得、春の長日条件によって花の発達が進む。このように、低温にあうことによって花芽が分化する現象を春化現象(バーナリゼーションvernalization)とよぶが、人為的にも応用できる。したがって、秋播性品種を春に播種しても、茎葉は茂るが穂が出ず、収穫は得られないが、種子に人為的に春化処理をすれば、春に播種しても正常に開花、結実する。春播性品種は穂の分化と出穂に対しての低温要求がほとんどなく、春に播種すると夏までに出穂、結実する。もちろん秋に播(ま)いても出穂するが、耐寒性が弱いので、寒冷地の秋播栽培では越冬が困難である。このため春播性品種は、温帯の暖地や亜熱帯地方の秋播きと、冬がきわめて寒くてコムギの越冬が困難な地域の春播きに用いられる。

コムギの品種は低温要求の弱いものから強いものへ順にⅠ~Ⅶの7段階に分類されている。ⅠとⅡが春播性品種、Ⅴ~Ⅶが秋播性品種で、ⅢとⅣはこれらの中間型である。この分類から日本のコムギ品種の地理的分布をみると、北海道では秋播性のⅦ(北栄、ムカコムギ)と春播性のⅠの品種が栽培され、東北地方北部には秋播性のⅥやⅤ、東北地方南部には中間型のⅣが多い。関東では、平野部には中間型のⅢ(シラサギコムギが代表)が、霜害を受けやすい台地には中間型のⅣ(農林64号、農林50号、ミクニコムギ、アオバコムギ)が、西南部の暖地では春播性のⅡ(農林61号が代表)が栽培される。九州、四国の平野部および水田裏作には春播性のⅠ(農林20号など)の品種が栽培される。

日本で現在もっとも広く作付けしている品種はきたほなみで、2012年には全国の作付面積の約半数を占めている。

なお、近年アメリカおよびメキシコで育成され、インドやメキシコで飛躍的増収をもたらし、「緑の革命」といわれた矮性(わいせい)(短稈)コムギは、日本の短稈品種農林10号を親にして改良されたことは有名である。

世界的に品種の地理的分布をみると、ロシア、ウクライナ、カナダ、中国の東北地区など高緯度地方には、春播性品種と、秋播性の高い品種とが栽培されている。アメリカ、オーストラリア、およびフランスやイタリアなど南ヨーロッパでは大部分が秋播性であるが、中間型や春播性品種も栽培されており、メキシコやインドでは春播性品種が栽培されている。

コムギはほかのイネ科穀物のような糯(もち)や粳(うるち)の区別はなく、すべて粳性である。

[星川清親]

栽培

播種適期は地方によって異なり、北海道、東北地方北部で9月中・下旬、東北地方中・南部と北関東では10月上・中旬、北陸と山陰では10月中・下旬、南関東では10月中旬から11月上旬、東海から九州にかけての地域では11月中・下旬である。寒冷地ほど播種期の幅が狭く、早播きにすぎれば、生育の進みすぎから越冬中に凍霜害を受けやすくなり、また病害が発生しやすい。遅播きでは発芽、初期生育が遅れ、有効分げつが少なく、出穂が遅延し、成熟も遅れて収量があがらない。

昔から「イネは地力でとり、ムギは肥料でとる」といわれるように、収量には肥料の影響が大きい。窒素肥料は10アール当り10~13キログラム施用し、30~60%を基肥とし、残りは追肥とする。追肥は分げつ最盛期の12月から翌年の2月の間の寒肥と、出穂前40~50日の春肥とを行う。リン酸とカリはそれぞれ10アール当り7~9キログラムと5~8キログラムを元肥として与える。堆肥(たいひ)の施用量は10アール当り1000キログラムが標準である。

播種にあたって、伝染病の予防のため、種子消毒を行う。病原菌が種子内に入り込むコムギ裸黒穂病の消毒には風呂(ふろ)湯浸法、冷水温湯浸法などがある。前者は、45℃の湯に種子を浸し、8~10時間放置して自然に温度が下がるようにする。後者は、15℃の冷水に6~7時間浸漬(しんし)し、50℃の湯で短時間温め、さらに54℃の湯に5分間浸してから冷やす。なまぐさ黒穂病や、殻(から)黒穂病のように、種子の表面に付着する菌の消毒は薬剤による。ベノミルチュラム剤で、0.5%(重量)の種子粉衣、20倍液の10~20分浸種、200倍液の6~24時間浸種のいずれかによる。

播種密度は、従来の栽培では雑草防除のため、土入れ、土寄せなどをしなければならなかったので、畑作では条間45~60センチメートルの一条播き、水田裏作では条間120センチメートルの二条播きが従来の標準であった。しかし、農薬の普及により播種密度を高めることが可能となり、最近は、耐倒伏性品種を用いて、条間15~25センチメートル、株間3~6センチメートルのドリル播きや、全層播きが行われる。かつての栽培では、冬期の霜柱による根の浮上を抑え、同時に土壌水分の均一化や徒長抑制などのため、麦踏みを行ったが、近年は省力の見地からも麦踏みを行わないことが多い。しかし、火山灰土の圃場(ほじょう)では麦踏みは有効で、トラクターで牽引(けんいん)してローラーを1、2回かけるのが能率的な方法である。

収穫の適期は出穂後45~60日で、果実の80%が淡褐色に変わり、硬くなった黄熟期か、あるいはそれよりも数日後である。日本では収穫期に雨が多く、穂がぬれると、穂についたままで種子が発芽してしまう穂発芽や、カビの害で品質を損ないやすいので、やや早めに刈り取る。これを乾燥させたのち脱穀し、粒の水分が11~12%になるまで乾燥させ、貯蔵する。

[星川清親]

生産状況

栽培の北限はスカンジナビア半島の北緯64度地点、ロシアやアメリカでは北緯60度地点、南限は南緯45度付近である。このため、一年中地球上のどこかで収穫されている。2016年の全世界のコムギ作付面積は2億2010万ヘクタール、収穫量は7億4946万トンとなっているが、1960年の2億ヘクタール、2億4340万トンに比較すると、その生産の増大は著しい。とくにヨーロッパとアジアで生産が増えている。主生産地は、乾燥した平原地帯、すなわち、ヨーロッパからウクライナ、ロシア、カザフスタンに続く大陸中央平原地帯、北アメリカの中央平原地帯、インド北西部、中国北部、オーストラリア南部、南アメリカの南部などである。近年は中国がもっとも多く、年次により異なるが1億2000万~1億3000万トンである。以下インド、ロシアの順で、アメリカ、カナダ、フランス、ウクライナ、パキスタン、ドイツ、オーストラリア、トルコが2000万トン以上を生産する。

日本の生産の現況(2016)は、作付面積は21万4400ヘクタール、収穫量は玄麦で79万0800トンで、輸入量562万4000トンに対して、約14%の生産があるにすぎない。全国生産の約66%にあたる52万トンが北海道で生産され、ついで福岡県をはじめとした九州地方で合計9万トンを生産する。10アール当りの収量は369キログラムである。アメリカをはじめとする大面積の生産国では高度に機械化された栽培が行われ、アメリカでは面積当り労働力が日本の3%程度であり、しかも10アール当りの収量は平均450キログラムで、日本よりも多い。ヨーロッパでは輪作に組み入れた合理的栽培によって生産は年々増加し、ドイツやイギリスでは10アール当り500キログラム以上の収量に達している。

[星川清親]

食品

コムギはおもに穀粒を小麦粉として食用とする。穀粒の切断面をみて、透明で堅いガラス状の部分の多い粒を硝子(しょうし)粒という。硝子質部分の割合が70~100%のものを硬質コムギといい、これを粉にすると硬質粉が得られる。また、穀粒の断面に透明部分が少なく、全体が白く粉っぽくて軟らかいものを粉状粒といい、これからは軟質粉が得られる。軟質粉を得るコムギを軟質コムギという。軟質と硬質の中間が中間質粉である。日本産のコムギは中間質と軟質で、これは日本が海洋性気候のため、内陸性の乾燥気候に適する硬質コムギがつくりにくいことによる。コムギ粒の成分は約70%がデンプンで、タンパク質は8~12%、脂質は1.7~2.1%でカロリーは高い。栄養的に主食として優れているが、必須(ひっす)アミノ酸のうちのリジンが米の約4分の3と劣っているので、タンパク価は米の78に対してコムギ粒では56である。また、製粉の際に除かれた皮部と胚(はい)が小麦ふすまで、飼料にする。胚は芽先(めんざい)とよばれ、ビタミンB1に富み、またビタミンEなども含むので、自然栄養食品とされる。デンプンは食用のほか糊(のり)として利用する。小麦粉からデンプンを除いて残るタンパク質の麩(ふ)質は、生麩や焼き麩として日本料理に用いる。コムギはみそやしょうゆなどの醸造原料として重要である。なお、コムギは、アレルギーをおこしやすい食品のなかでも症例数が多いため、食品衛生法施行規則で「特定原材料」に指定されており、当食品を含む加工食品については、2002年(平成14)4月からその表示が義務化されている。

[星川清親]

『戸苅義次・安間正虎共著『麦作新説』(1954・朝倉書店)』▽『木原均著『小麦の研究』(1982・講談社)』▽『長尾精一編『小麦の科学』(1995・朝倉書店)』▽『岡田哲著『コムギの食文化を知る事典』(2001・東京堂出版)』▽『斎藤修・木島実編『小麦粉製品のフードシステム』(2003・農林統計協会)』▽『J. PercivalThe Wheat Plant;A Monograph (1921, Duckworth, London)』