精選版 日本国語大辞典 「電子顕微鏡」の意味・読み・例文・類語

でんし‐けんびきょう‥ケンビキャウ【電子顕微鏡】

- 〘 名詞 〙 光線の代わりに電子線を使う顕微鏡。高電圧で加速された電子線を電子レンズを通して試料にあて、さらに拡大して蛍光物質を塗ったスクリーン上に結像させる。電子線の波長が光線の波長に比べて非常に短いため、直接倍率で数万倍まで得られる。〔百万人の科学(1939)〕

- [初出の実例]「電子顕微鏡(デンシケンビキヤウ)を使ふと一ミリメートルの五千分の一より、もっともっと小さいものを、はっきり見分けることができます」(出典:子供の科学‐昭和一五年(1940)八月号・微生物の秘密を暴く電子顕微鏡の威力〈東昇〉)

改訂新版 世界大百科事典 「電子顕微鏡」の意味・わかりやすい解説

電子顕微鏡 (でんしけんびきょう)

electron microscope

光のかわりに電子を用い,光学レンズのかわりに電子レンズを用いて物体の拡大像を作る装置。1926年ドイツのイェーナ大学のブッシュH.Buschによって電子レンズの理論が発表され,その後,この理論に基づき,32年,ベルリン工科大学においてルスカE.Ruskaは,その指導者クノルM.Knollとともに電子源と電子レンズの組合せによる世界最初の電子顕微鏡を作った。そして39年には,ドイツのジーメンス社によって商品として第1号機が世に送り出された。当時の分解能は3nm(30Å)であった。今日では急速の発展をとげ0.1nmのオーダーに達している。一方,試料作成技術もこの間に進歩し,超薄切片法,ネガティブ染色法,シャドーイング法,フェリチン抗体法,電解研磨法などが確立され,応用分野も広まってきている。応用分野が広まるにつれて電子顕微鏡自身も多機能化され,超高分解能像観察,厚い試料観察のために超高圧の電子顕微鏡(加速電圧1000~3000kV)が開発商品化され,試料の電子線によるダメージを防ぐために液体ヘリウムで試料を4K以下に冷却する試みがなされ,超高真空電子顕微鏡による試料の清浄表面が観察されている。

一方では,電子顕微鏡による試料の形態観察と同時に,同じ場所を極微小領域レベルでの定性,定量分析が行えるようになり,この分析電子顕微鏡法では,X線分光器あるいはエネルギーアナライザー分光器が用いられている。コンピューター時代に入るや,コンピューターは電子顕微鏡の機能向上,操作性の容易化にいち早くとり入れられ,複雑な画像処理にも使用されるようになった。走査形電子顕微鏡は1938年ドイツのアルデンネM.von Ardenneによって最初の試みがなされ,イギリスのケンブリッジ社によって最初の商品化がなされた。70年にはアメリカのシカゴ大学のクルーA.Creweにより超高分解能走査透過形電子顕微鏡が開発され,試料の損傷実験,画像処理の分野で活躍している。

種類

一般に電子顕微鏡は透過形と走査形に分けられる。

(1)透過形電子顕微鏡 透過形電子顕微鏡はさらに普及形電子顕微鏡(加速電圧が最高120kV程度のもの),超高圧電子顕微鏡(加速電圧が1000~3000kVのもの),超高真空電子顕微鏡(試料室の真空度が1.33×10⁻7~1.33×10⁻8Paのもの),分析電子顕微鏡などがある。透過形電子顕微鏡(分析電子顕微鏡)は,本体上部より電子銃,照射系,試料室,結像系およびカメラ室で構成される。試料室の左右にはX線検出器,二次電子検出器が,またカメラ室の下には透過電子検出器およびエネルギーアナライザーがおのおの設置されている。コントロールパネル上には走査像観察装置が,そして右端にはX線スペクトル観察装置が置かれている。照射系は3段の集束レンズ(コンデンサーレンズ)よりなり,試料面上で2nmの非常に細い電子線束が透過モードで得られ,結像系は6段よりなり,倍率は50倍から100万倍と広範囲に可変でき,分解能は0.14nmである。

(2)走査形電子顕微鏡 走査形電子顕微鏡には,普及形走査電子顕微鏡,X線分光器を備えたX線マイクロアナライザー超高分解能像観察用の電界放射形走査電子顕微鏡,また試料のごく表面層のみの分析用にオージエ,ESCAがある。走査形電子顕微鏡の鏡筒上部には電子銃が位置し,その下に電子線の束を細くする集束レンズが,そしてその下に対物レンズがある。走査形電子顕微鏡では一般に大きな試料室をもっており,近年集積回路用に開発されたものでは,8インチのウェーハーが挿入観察できるようになっている。ブラウン管で観察する。走査像としては一般に二次電子像,後方散乱電子像などがある。倍率は10倍から30万倍まで変化でき,分解能も3nmと微細な構造が観察されるようになっている。また,試料室の前に試料予備室が取りつけられるようになっていて,これをつけると,凍結した試料を観察でき,生物試料を生のまま自然の状態で観察できるという特徴をもたせられる。

構造

図1は光学顕微鏡と電子顕微鏡の比較を示すものである。光学顕微鏡では光源が光であり,電子顕微鏡ではそれが電子である。そのため分解能の点において,前者がたかだか200nmであるのに対し,後者は0.14nmと桁違いに電子顕微鏡が優れている。しかしながら電子線の透過能力は非常に弱いので,コロジオン膜(厚さ10⁻5mm),カーボンの蒸着膜上に試料をのせる。これが光学顕微鏡でのスライドグラスに相当する。電子線は気体分子と衝突すると散乱を受けその進行方向が変わるので,電子顕微鏡鏡筒内は10⁻5Pa以下の高真空に保たれている。焦点合せおよび倍率の可変は,結像系レンズのうち,対物レンズおよび中間レンズの磁場の強さを電気的に変えることにより行う。電子顕微鏡でのコントラストは散乱コントラストが支配的であり,一方,光学顕微鏡では吸収コントラストが主である。電子顕微鏡では,電子の散乱能を増すため,コントラストの弱い試料に対しては,重元素(ウラン,鉛,オスミウムなど)で染色することがあり,これを〈電子染色〉という。最終的には電子線を直接肉眼で見ることはできないので,蛍光塗料をぬった蛍光板上に電子を照射し間接的に像を観察することになる。

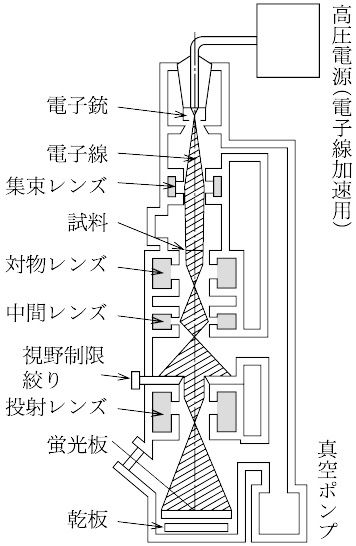

透過形電子顕微鏡は,顕微鏡鏡筒,鏡筒を真空にする真空系,電気系および操作系の四つよりなっている。顕微鏡鏡筒は図2に示すごとく上から照射系があり,これには電子銃と集束レンズがある。電子銃は,電子線の発生源で一般にはV字形のタングステン線フィラメントを加熱して電子を放出させ,これに高電圧(一般に80~200kV)を印加して加速し試料のほうに進める。近年タングステン線フィラメントの代りにランタンヘキサボライドLaB6が電子源として使われ,これは前者に比べ,ビームの干渉性,フィラメント寿命,スポットサイズなどの点で優れている。集束レンズはふつう2段であり,第1集束レンズで電子源像(クロスオーバー像)の縮小像を作り,この像を第2集束レンズで試料面に照射する。近年試料面上で超微小領域の回折,分析を目的として,第3集束レンズを用いて非常に細い電子線束で試料を照射する方法もとられている。試料室は照射系レンズと結像系レンズの間に存在し,試料の挿入方法によって2種類のステージ,すなわちトップエントリー形とサイドエントリー形とがある。トップエントリー形は超高分解能用に,また,サイドエントリー形は分析用の電子顕微鏡に主として用いられている。試料を外部から円滑に駆動させる試料微動装置は手動で行われるが,近年,モーターとコンピューターを組み合わせて自動的に駆動させ,モンタージュ法と呼ばれる自動つなぎ撮影法も開発された。試料の傾斜,回転,加熱(約1000℃),冷却(-273℃~4K),引っぱりなどはすべてこの試料室で行われる。

結像系レンズでたいせつなのは対物レンズであり,このレンズの収差によって理論分解能は決まる。対物レンズによって拡大された試料像は,さらに中間レンズ,投影レンズによって拡大される。そして電子線が形成する像は肉眼で直接見ることができないので,蛍光板上に結像させて可視像として見るか,あるいはフィルム上に電子線を照射して現像し,これを記録または観察する方法がとられている。真空系が必要なのは,電子線とガス分子の衝突をさけ,正しく結像させる,フィラメントの寿命を長くする,電子銃部での絶縁破壊を防ぐ,試料の汚れを防ぐなどのためであり,一般には油回転ポンプと油拡散ポンプの組合せによって10⁻5Pa以下の高真空に保たれているが,近年ではクリーンな真空を得るために,イオンスパッターポンプおよびターボモレキュラーポンプの組合せも使われている。これによると,試料面上での汚れはほとんど見られない。また試料表面観察とか特殊な場合には試料室を10⁻7~10⁻8Paという超高真空にすることもある。電気系として重要なのは高度に安定化された高圧電源および対物レンズをはじめとするレンズ励磁電源であって,高分解能像を得るためにはこれらの変動率はきわめて小さくせねばならず,高性能電子顕微鏡では高圧で,2×10⁻6/min,対物レンズで1×10⁻6/min以下に保たれている。操作系では加速電圧の可変,試料面上での明るさ,焦点合せ,倍率可変などの操作を行うが,今日のようにコンピューター化された電子顕微鏡では操作は非常に簡単で,操作用のつまみの数も非常に少なくなっている。また軸合せ,非点補正,電子線照射角などいったん記憶させると倍率を変えても加速電圧を変えても再度調整する必要はないなど,いたるところに自動化がとり入れられている。

一方,走査形電子顕微鏡では(図3),電子銃より出た電子線を集束レンズによって細く絞り,さらに対物レンズによって絞る。走査形電子顕微鏡において分解能は,いかに細く電子線束を絞るかに大きく依存する。いい換えれば,いかに細い電子線束を試料面に照射するかによる。このようにして細く絞られた電子線束を走査コイルによって試料表面上を走査する。このとき,試料と電子線との相互作用によって発生する情報はいろいろあり(二次電子,後方散乱電子,カソードルミネセンス,特性X線など),このうち走査形電子顕微鏡ではおもに二次電子が利用され,電子線照射部位近傍より発生したエネルギーの低い二次電子を検出器によって検出し,これを電気信号に変換し,増幅した後,試料表面を走査する電子線束と同期されたブラウン管に送られ,このブラウン管上に二次電子像がうつし出される(図4)。走査形電子顕微鏡において焦点合せは,電子線の束を細く絞ることであり,倍率は電子線束で試料表面を走査する面積とブラウン管の面積の比によって決まる。ブラウン管の面積は一定であるから,試料表面の走査面積で決まり,小さい面積を走査すれば倍率は上がる。

分解能

透過形電子顕微鏡において分解能は次式で示される。

d=0.65(Csλ3)1/4

ここでCsは対物レンズの球面収差係数,λは電子線の波長(Å)で,

λ=(150/V)1/2

で示され,Vは加速電圧を示す。したがって高分解能を得るためには,対物レンズの球面収差をよくするか,あるいは加速電圧を高くする必要がある。通常使用されている普及形電子顕微鏡では加速電圧100kV(λ=0.037Å),Cs=0.8mmとして,点分解能d=0.25nmが得られている。超高分解能電子顕微鏡として開発された1000kVのものでは,Cs=2.3mmで,0.16nm(点分解能)が得られている。

一方,走査形電子顕微鏡では,試料面上を走査する電子線束の大きさで決まるといってよく,電子線源(クロスオーバー)を性能のよい(球面収差の小さい)レンズで縮小するとか,電子線源自身が非常に小さく,かつ高輝度の電界放射形電子源が使われることもある。普及形で3nm,高分解能形で1nmの分解能が得られている。

試料作成法

電子線の透過能力は光のそれに比べて非常に弱い。したがって厚い試料の場合にはこれを薄くしてやる必要があり,通常その厚さは数十~100nmのオーダーにする。また薄くする方法も試料によって異なり,生物試料では超薄切片法が,金属試料では電解研磨法が,セラミック試料ではイオンミリング法がおもに用いられる。また,非常に小さな試料(例えばウイルス,抗体,生体高分子など)では電子線の散乱能が弱く,したがってコントラストがつきにくいために散乱能の強い金属を蒸着するシャドーイング法,また重元素でできた染色剤を試料の周囲やその隙間に浸透させてコントラストを上げるネガティブ染色法,生物試料においてはできるだけ生の状態で観察するための急速凍結による試料作成法など,試料,目的によってさまざまの試料作成方法があり,この試料作成方法をうまく選択することも重要である。一方,走査形電子顕微鏡での二次電子像の場合では,試料表面構造しか観察されないので,試料を薄くする必要はなく,バルクの状態でよいので試料作成としては簡単で,非導電性試料の場合(生物,化学試料など)には電子線照射によるチャージアップ現象を防ぐために,試料表面にごく薄く(約10nm)導電性金属(Au,Au-Pd合金など)で蒸着したのち観察する。しかし近年では低加速電圧を用いても十分高分解能像が観察されるようになり,蒸着なしで観察されることも少なくない。

一般に電子顕微鏡では形態観察しかできないが,その構造のもっている化学構成物質は分析電子顕微鏡によってある程度解明できる。しかし機能,酵素の局在などについては,特殊な試料作成法に頼らざるを得ない。この目的のために開発されたのが,組織化学法である。今日では,ラベル物質として大きさの違う金コロイド粒子を用い,同時に3種類の異なった物質の同定が行われている。

電子顕微鏡においては,試料をのせる支持台(光学顕微鏡でのスライドグラスに相当する)はグリッド,またはメッシュと呼ばれ,通常直径3mmの銅板に多数の穴をあけたものが用いられる。粉体試料は,さらにこの上にコロジオン膜,フォルムバール膜(厚さ約10nm),カーボン膜を張りつけたものが使用される。

電子顕微鏡は金属学,化学,生物学の分野に応用され,その貢献するところは計り知れないものがある。金属,セラミックスなどの結晶性の材料ではその結晶粒界の構造が原子配列の立場から解明されるに至り,金属微粒子の成長構造が電子顕微鏡を用いて明らかにされている。電子顕微鏡試料室の超高真空化が進むにつれて,清浄されたSiの表面構造も観察されるに至った。ストロボ手法を電子顕微鏡にとり入れたストロボ電子顕微鏡により,半導体素子内部の電気信号の伝搬のようすが,また金属中のクラックの進行などの極度に速い現象を観察することが試みられている。一方,分析電子顕微鏡を使っては,非常に極限化された微小領域の原子レベルの像を観察し,そのままの状態でその場所の元素分析が可能になった。

執筆者:松尾 達也

生物学への影響

生物試料の場合,電子線をよく透過するだけの薄い試料(超薄切片)を作る技術が大きな問題であった。1950年代に入って,これらの課題はウルトラミクロトームと合成樹脂の導入によって解決された。それに伴い,ミトコンドリアのクリスタ構造(1952),ゴルジ体の層板構造(1953),小胞体(1953),リボソーム(1953),葉緑体のティラコイド(1955),リソソーム(1956),シナプトネマル・コンプレクス(1958),微小管(1963)などの重要な発見が相次いだ。さらに組織化学的な研究のため,オートラジオグラフ法や,免疫法が電子顕微鏡に応用され,細胞内の動的な変化がしだいに明らかにされつつある。

こうして光学顕微鏡では見られなかった微細構造・機能上の情報が蓄積され,細胞像の転換を導くとともに,分子生物学においても,核酸など生体高分子の構造解析に威力を発揮した。こうした実績のうえにたって,60年代に電子顕微鏡は急速に普及して,電子顕微鏡の黄金時代を作り,これ以後生物学の研究施設には常設の装置の一つとなった。それとともに新しい性能の電子顕微鏡の開発も進められた。その一つに走査形電子顕微鏡があり,これは分解能が大きいうえに焦点深度が深く,表面の優れた立体像が得られるのが特徴である。また超高圧電子顕微鏡では電子線の透過がよいので厚手の試料を,焦点深度をかえて観察することができる特徴をもっている。ミクロトラベキュラmicrotrabeculae(微小柱)はこれによって発見された細胞質内の構造である。

執筆者:佐藤 七郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「電子顕微鏡」の意味・わかりやすい解説

電子顕微鏡

でんしけんびきょう

electron microscope

光のかわりに電子を用い、物体の拡大像をつくる装置。電子顕微鏡の特徴は、光学顕微鏡では見えない小さな物体を見ることができる点にある。細胞やバクテリアは光学顕微鏡でも見ることができるが、およその輪郭が見えるのみで、内部の微細構造は電子顕微鏡でなくては見ることができない。

光学顕微鏡の分解能はたかだか0.4マイクロメートルである。これは光波の波長がその程度の大きさであるからで、どんなにレンズを改良しても、原理的に破りえない限界である。電子顕微鏡がこの限界を突破しえたのは、電子波の波長が光波に比べてはるかに短いからである。

電子顕微鏡には多くの型があるが、普通に電子顕微鏡といえば、透過型か走査型のいずれかである。これらは理化学器械として市販され、工学、医学、農学の各分野で広く使われている。

(1)透過型電子顕微鏡 この型は英語のtransmission electron microscopeの頭文字をとってTEM(テム)と略称される。フィラメントから出た電子を数十万ボルトに加速し集束して薄片試料に照射する。透過電子線像を、電子レンズで次々に拡大し(標準型では、対物、中間、投影の三段レンズ)、終段像を蛍光板で観察し、カメラで撮影する。電子線の通路は、もちろん、すべて真空にしてある。ここに用いられているレンズは、いずれも磁界型電子レンズで、原理的には電子線を軸とするコイルである。これに流す電流(直流)を増減すれば、焦点合わせや倍率変化ができる。

試料は予備排気室を通し、1分もかからずに大気中から真空中に挿入できる。試料を前後左右に移動して目的の視野を探し、倍率(1000倍~100万倍)を適当に選んで、観察、撮影をする。この間に多くの調整が必要で、とくに高拡大では高度の技術を要する。光学顕微鏡のスライドガラスに相当するものは、径0.1ミリメートルの多数の小孔である。その孔に非晶質炭素の薄膜(はくまく)(厚さ10ナノメートル程度)を張り、その上に粘土や煙などの微粒子の試料をのせて観察する。試料の厚さが100ナノメートルを超すと、電子線がほとんど通らず、輪郭だけしか見えないから、内部構造を見るには、試料をさらに薄くするか、超高圧電子顕微鏡を用いなければならない。塊状金属から薄片試料を切り出すには、電解研磨法やイオンビーム研磨法が使われる。この手法による試料で、種々の格子欠陥が観察される。生物組織は固定、包埋したのち、ガラスやダイヤモンドのナイフで超薄切片に切る。TEMでは、直接に表面の凹凸を見ることはできないが、薄膜に写し取って見ることができる(レプリカ法)。そのほか、多種多様な試料技術が開発され、TEMの用途を広げた。また、数十万ボルトでは透過しない厚い試料を見るために、100万ボルト級の超高圧電子顕微鏡も開発されている。

(2)走査型電子顕微鏡 この型は英語のscanning electron microscopeの頭文字により、SEM(セム)と略称される。ここでも磁界型レンズが使われているが、これらは、像の拡大のためではなく、電子線を細く絞るために使われる。絞った電子線で試料面上を走査し、発生する二次電子を検出、増幅してブラウン管のグリッドに入れ輝度を変調する。二次電子の量は表面の物質と表面の凹凸によるので、テレビと似た原理で蛍光面上に拡大像が得られる。倍率は試料面上と蛍光面上の走査振幅の比で決まる。二次電子のかわりに反射電子や試料電流を使うこともできる。

SEMの分解能は電子線を細く絞るほどあがるが、通常は数ナノメートル程度で使われ、TEMには及ばない。しかし、TEMよりも試料技術が容易なうえ、複雑な表面を立体的に見うる特徴がある。SEMは、普通には厚い試料の表面観察に使われるが、薄片試料を走査して透過電子線を検出すれば、TEMとほとんど同じ像を生ずる。これがSTEM(ステム)である。特別に小さい電子源を装備したSTEMは、TEMに勝るとも劣らない高分解能をもち、孤立原子の像さえも得ている。透過電子線のエネルギー分析をすると、物質を固定したり電子状態を知ることもできる。

電子顕微鏡開発の歴史は、ブラウン管の発明(1897)にまでさかのぼる。その後、電子光学の研究はドイツで発展し、E・ルスカが原始的なTEMを開発し光学顕微鏡の限界を超えたのが1933年である。その後の改良も、おもなものはほとんどドイツで行われた。SEMの実用化は、イギリスのケンブリッジ大学で1950年代に進んだ。また、高分解能STEMは1960年代にアメリカのクルーAlbert V. Creweにより発明された。電子顕微鏡の生産台数は、現在、日本が世界一といってもよい。

[上田良二・外村 彰]

『外村彰編『電子顕微鏡技術』(1989・丸善)』▽『多目的電子顕微鏡編集委員会編『多目的電子顕微鏡――見る測る確かめる』(1991・共立出版)』▽『医学・生物学電子顕微鏡技術研究会編『よくわかる電子顕微鏡技術』(1992・朝倉書店)』▽『日本表面科学会編『透過型電子顕微鏡』(1999・丸善)』▽『日本電子顕微鏡学会関東支部編『走査電子顕微鏡』(2000・共立出版)』▽『日本表面科学会編『ナノテクノロジーのための走査電子顕微鏡』(2004・丸善)』▽『奥健夫著『これならわかる電子顕微鏡――マテリアルサイエンスへの応用』(2004・化学同人)』▽『田中通義・出井哲彦著『透過電子顕微鏡用語辞典』(2005・工業調査会)』▽『永野俊雄・牛木辰男・堀内繁雄著『電子顕微鏡でわかったこと――細胞の微細構造から原子の姿まで』(講談社・ブルーバックス)』

化学辞典 第2版 「電子顕微鏡」の解説

電子顕微鏡

デンシケンビキョウ

electron microscope

光学顕微鏡における光源として加速された電子線を用い,レンズとして電磁レンズを用いた顕微鏡.一般的な透過型電子顕微鏡(TEM)と,表面観察に適した走査型電子顕微鏡(SEM)とがある.鏡体は,電子線を発生させる電子銃,レンズ系(集束レンズ,対物レンズ,中間レンズ,投射レンズ),像観察および撮影用カメラ部,真空排気系からなる.電子銃は熱電子を通常は数万ボルト(V)から数百万ボルト,特別な用途では数千万ボルトに加速して,一定波長の電子線として発生させるものである.高輝度,高安定性と高干渉性をもつ電子銃として,最近では電界放射型電子銃の開発も進んでいる.レンズ系はいずれも電磁レンズが一般的で,その励磁電流を変化させることにより集像の調節を行う.これにより,レンズの焦点距離も倍率もかえられる.分解能は約0.1 nm までに達する.高圧電源,電磁レンズ電源の安定度は,現在,10-6 min-1 程度のものが得られており,分解能は主として対物レンズの球面収差係数で左右されている.電子線の通る経路を1.3×(10-2~10-3)Pa の真空度に保つための排気系を備える(図). カメラ部は,像を観察するための蛍光板と,撮影するための電子線乾板カセットからなる.このような三段レンズ型電子顕微鏡では,中間レンズの電流値を加減することで,試料によって回折した電子線の像(電子回折図)を得ることが可能であり,電子回折カメラとして用いることができる.観察した試料の一部(約1 μm 径)からの電子線回折像(制限視野電子線回折像)を得られるほか,回折線のみで像を結ばせたり(暗視野像),結晶中の格子欠陥や転位などの像を直接見ることもできるなど,さまざまな汎用性がある.走査型電子顕微鏡は細く絞った電子線で試料上を走査させ,試料からの二次電子線,散乱電子線,または二次X線透過電子線などを結像させるもので,その分解能は約10 nm 程度である.固体の表面構造の観察に有利である.透過型とは結像系が異なる.

カメラ部は,像を観察するための蛍光板と,撮影するための電子線乾板カセットからなる.このような三段レンズ型電子顕微鏡では,中間レンズの電流値を加減することで,試料によって回折した電子線の像(電子回折図)を得ることが可能であり,電子回折カメラとして用いることができる.観察した試料の一部(約1 μm 径)からの電子線回折像(制限視野電子線回折像)を得られるほか,回折線のみで像を結ばせたり(暗視野像),結晶中の格子欠陥や転位などの像を直接見ることもできるなど,さまざまな汎用性がある.走査型電子顕微鏡は細く絞った電子線で試料上を走査させ,試料からの二次電子線,散乱電子線,または二次X線透過電子線などを結像させるもので,その分解能は約10 nm 程度である.固体の表面構造の観察に有利である.透過型とは結像系が異なる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「電子顕微鏡」の意味・わかりやすい解説

電子顕微鏡【でんしけんびきょう】

→関連項目イオン顕微鏡|応用物理学|金属組織学|金属物理学|外村彰|レプリカ法

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電子顕微鏡」の意味・わかりやすい解説

電子顕微鏡

でんしけんびきょう

electron microscope

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「電子顕微鏡」の解説

電子顕微鏡

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...