ミツデウラボシ

Crypsinus hastatus (Thunb.) Copel.

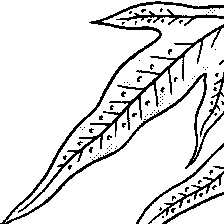

ウラボシ科の常緑多年生シダ植物。北海道以南の各地の乾いた崖や岩上に見られるが,北部や高地ではまれにしかない。中国にも分布する。根茎は直径2~3mmで,褐色の鱗片がある。葉はやや密に出て,小さいものでは単葉で,大型の葉になるにつれて2裂から3裂(まれには5裂)するが,単葉で胞子囊群をつけることも多い。裏面はやや粉白になる。葉縁にはやや厚い組織があり,通常黒く色づく。葉縁には小さな切れこみが主側脈の間に1個ずつ見られる。胞子囊群は中肋と辺縁の中間もしくはやや中肋寄りに生じ,中肋に沿って1列に並ぶ。胞子は夏から秋に熟し,二面体形で,黄色。表面にとげ状の突起がある。奇形的な変異型にヤトミウラボシf.cristatus Namegata,フギレミツデウラボシf.incisus (Makino) Namegata et Kurata等があり,時に栽培される。近縁種にタカノハウラボシC.engleri (Lüerss.) Copel.や,ヒメタカノハウラボシC.yakushimensis (Makino) Tagawa等があり,これら2種は終生単葉である。

執筆者:光田 重幸

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ミツデウラボシ

みつでうらぼし / 三手裏星

[学] Crypsinus hastatus (Thunb.) Copel.

ウラボシ科の常緑性シダ。葉の形は一定でなく、単葉から、掌状に2裂、3裂するものまである。葉質は堅い紙質で、遊離脈のある網状の葉脈が走る。葉柄は長い。胞子嚢(のう)群は丸く、やや中肋(ちゅうろく)寄りに縦1列に並ぶ。包膜はない。全国に分布し、暖地ほど多く、大形である。明るい乾燥した崖(がけ)に葉を下垂させる。タカノハウラボシC. engleriは葉が3裂せず、ミツデウラボシより南に多い。亜高山帯の岩壁に生ずるミヤマウラボシC. veitchiiは、葉が1回羽状に分裂する。

[西田治文]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

百科事典マイペディア

「ミツデウラボシ」の意味・わかりやすい解説

ミツデウラボシ

ウラボシ科の常緑シダ。北海道南西部〜沖縄,アジアの温帯〜亜熱帯に広く分布し,低山地の道ばたや崖地などにはえる。葉は柄が針金状で細く,ごく小さい地下茎から接近して出て高さ5〜30cm。葉身は多くは3出状になるが片側だけのものや単葉のものもある。葉裏はやや白色で,胞子嚢群は点状となり,中脈の両側に1列ずつ並ぶ。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

ミツデウラボシ(三手裏星)

ミツデウラボシ

Crypsinus hastatus

ウラボシ科の常緑性シダ植物。日本,朝鮮半島南部から中国大陸に分布する。日当りのよい岩上や崖などに生える。根茎は短く匍匐し,褐色で線状披針形の鱗片を密生する。葉の大きさや形は変化に富むが,よく発育したものは 25cmほどの長さで葉身は3裂。胞子嚢群は円形で,裂片の中肋の両側に各1列に並ぶ。胞子は両面体型。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by