翻訳|concrete

改訂新版 世界大百科事典 「コンクリート」の意味・わかりやすい解説

コンクリート

concrete

広くはセメント類,石灰,セッコウなどの無機物質やアスファルト,プラスチックなどの有機物質を結合材として,砂,砂利,砕石など(これらを骨材という)を練り混ぜた混合物およびこれが硬化したものをいう。結合材の種別によりセメントコンクリート,アスファルトコンクリートなどに分類され,また骨材の種類,練混ぜ方,運搬方法,施工方法などによってもさまざまな呼名がある。しかし単にコンクリートという場合には,セメントを結合材とし,これに骨材および水を適当な割合で配合して練り混ぜ,水とセメントとの水和作用によって固まらせるセメントコンクリートcement concreteを指すのが普通で,以下でもセメントコンクリートについて述べる。なお,セメント,砂および水から構成されるものはモルタル,セメントと水だけを練り混ぜたものはセメントペーストと呼ばれる。

広い意味でのコンクリートの利用は非常に古く,すでに前3世紀の古代ローマ時代には石灰を結合材としたコンクリートをおもに石積みや煉瓦積みの芯材として使っていた。しかし構造用材料として本格的に用いられるようになったのは,18世紀の終りに水硬性セメントが発明されてコンクリートが石材に代りうる強さを獲得してからのことである。さらに19世紀以降は補強材としての鋼材を用いた鉄筋コンクリートの出現や,水とセメントとの比率の研究,コンクリートの性質を向上させる各種の混和材料の発明,新しい施工法の開発などとあいまって,土木・建築用材料として飛躍的な発展を遂げ今日に至っている。日本にコンクリート技術が導入されたのは1900年前後であるが,欧米諸国ではコンクリートの各種の方面への利用の実現性を図っていた時期とほぼ一致していたこと,また関東大震災により従来の煉瓦造が壊滅的な被害を受け,鉄筋コンクリート構造の耐震性,耐火性が認識されたことなどからコンクリートの利用が広範に推し進められた。

コンクリートの長所と短所

コンクリートのもっている長所としては,(1)圧縮に対して強く,剛性が大きいこと,(2)任意の形状・寸法の部材および構造物を作れること,(3)耐久性,耐火性,耐震性に優れていること,(4)構造物全体を単体的に作ることが容易であることなどがあげられる。一方,短所としては,(1)自重が大きく,長大スパンの橋梁などを作るのがむずかしいこと(反面,重量が大きいことは重力ダムやコンクリートまくら木として利用する場合には長所となる),(2)乾燥により収縮し,また引張りの力に対しては強度が小さいのでひびわれが生じやすいこと,(3)改造ないし撤去の際に,とり壊すのが困難であることなどがある。

コンクリートに必要な性質

コンクリートに要求される性質は,施工時と,コンクリートが硬化して構造物や製品として完成した時点とでは当然ながら差異がある。まず固まらないコンクリート(フレッシュコンクリート)に要求されるものは,そのコンクリートの流動性が大きく,施工が容易であること,すなわち型枠や鉄筋のすみずみまで容易に行き渡る軟らかさをもつことと,材料の分離が起こらないことである。主として水量の多少によるコンクリートの軟らかさの程度を示すのはコンシステンシーconsistencyと呼ばれるもので,これは一般に,コーン状の容器に一定の方法でコンクリートを詰め,コーンを引き抜いたときにコンクリートの上部が下がった寸法(cmの単位で示しスランプと呼ぶ)を測定するスランプ試験により定量的に表される。打込みやすさの程度および材料の分離に抵抗する程度を示すものはワーカビリチーworkabilityと呼ばれ,これを判定する適当な試験法は開発されていないが,ワーカビリチーと密接な関係にあるコンシステンシーを測定して,その結果に基づいて判定することにしている。

一方,硬化したコンクリート(硬化コンクリート)に必要な性質としては,所要の強度,耐久性および水密性があげられる。コンクリートの圧縮強度は強度特性の中でもとくに重視され,またしばしばコンクリートの品質一般の指標として用いられる。これは,コンクリートは圧縮強度が他の引張りやせん断に対する強度に比べて著しく大きく,コンクリート構造物はもっぱらこの大きい圧縮強度を活用するように設計されるからである。コンクリートの強度は一般に材齢28日における圧縮強度を基準とする。強度にもっとも影響を与えるものは水とセメントとの重量比(水セメント比)であり,また耐久性および水密性もこの比と密接な関係にある。一般的には水を多く用いるほど作業はやりやすくなるが,強度,耐久性,水密性は劣るので,材料の配合においてこの比の決定には十分な注意をする必要がある。

コンクリートの配合

コンクリートを作るときのセメント,水,骨材など各材料の使用割合,または使用量を配合という。コンクリートの品質は,材料の特性,練混ぜ,運搬,打込み,養生(コンクリートが十分硬化するまで保護すること)などの方法によって大きな影響を受ける。しかし,配合は所要のコンクリートの品質を実現する基本であり,材料や施工がよくない場合でも,配合を定めるときの条件を遵守することによってかなりの程度まで補うことができる。逆に材料や施工方法がいかによくても,配合が適当でなければ所要の品質のコンクリートを得ることはできない。所要の強度,コンシステンシー,ワーカビリチーなどを実現するように配合を定めることを配合設計といい,実験に基づく試的配合を行うのが原則である。配合設計においては,コンクリート材料のうちもっとも高価なセメントの量をできるだけ少なくすることおよび収縮が小さくかつ材料分離が少ない良質のコンクリートを作るために,所要のワーカビリチーが得られる範囲内で単位水量(コンクリート1m3を作るのに要する水の量)をできるだけ少なくすることが重要で,具体的には以下のような手順で行われる。(1)粗骨材(原則として5mmふるいにとどまる骨材)の最大寸法の決定 作業に適するワーカビリチーが得られれば,強度,耐久性および水密性などに支障がないかぎりなるべく大きく選ぶ。(2)コンシステンシーの選定 コンクリートのコンシステンシーは作業に適する範囲内でできるだけ小さいスランプのものとする。スランプは温度によって相当に影響を受けやすいので温度管理に注意をする。(3)水セメント比の選定 所要の強度および耐久性が得られる値,あるいは水密性を要する場合は所要の水密性が得られるように定めた値のうち,最小の値を採用する。(4)細骨材(原則として5mmふるいを通る骨材)率の選定 細骨材率とは細骨材と全骨材の容積比のことで,所要のワーカビリチーに対して単位水量が最小になるように試験によって定める。(5)単位水量の選定。(6)単位セメント量(コンクリート1m3を作るのに要するセメントの量)の選定。(7)空気量の選定。コンクリートには上記の材料のほかにも,必要に応じて,新たな性質を付与したり欠点を補うために各種の材料を加えることがある。これを混和材料admixtureといい,このうち使用量が少なく配合設計に算入しないものを混和剤,使用量が比較的多く配合設計の際考慮する必要のあるものを混和材と呼んでいる。前者の例としては,界面活性作用によってワーカビリチー,耐久性などを向上させるAE剤や減水剤,硬化過程で膨張を起こさせる膨張混和剤,コンクリートの凝結・硬化の時間を調節する促進剤や遅延剤などがあり,後者にはそれ自身には水硬性はないが,コンクリート中の水酸化カルシウムと化合して不溶性の化合物を作り,強度を増すとともに水密性を向上させるポラゾンなどがある。

施工

よいコンクリートを作るには,よく管理された材料の計量,練混ぜ,運搬,打込み,締固め,表面仕上げ,養生などが実施されなければならない。そして,これらの作業は互いに関連しているものであって,前に実施した作業が十分注意深く行われなければ後の作業は十分な成果を得ることができない。施工計画は工事の規模,工期,重要度などにより異なるが,日程,工程,設備,機械器具,人員配置などについて検討し,これが品質,工程などの面で管理される必要がある。コンクリートの各材料の計量は重量によって正確に行わなければならない。コンクリートの練混ぜは原則として機械練り(可傾式ミキサー,強制練りミキサー,あるいは連続式ミキサーを利用)で行い,各材料が均等に混ざるように適切な練混ぜ時間を守る必要がある。運搬方法には,バッチ式(バケット,アジテーター,ダンプトラックなどを利用)と連続方式(コンクリートポンプ,コンクリートプレーサー,ベルトコンベヤなどを利用)があり,工事の規模および工期,地形および運搬距離,コンクリートの品質などを考慮して定めるが,運搬中の材料分離ができるだけ少ない方法を選ぶのがよい。コンクリートの打込み,締固めが不十分であると,コンクリート中に巣,豆板などと呼ばれる大きい空隙(くうげき)が生じ,構造物の耐力や耐久性に重大な影響を及ぼすことになる。そのため振動締固めを十分に行ってコンクリートを液状化し,型枠のすみずみや鉄筋の間隙に確実に行き渡るようにしなければならない。また,すでに硬化したコンクリートに新たにコンクリートを打ち継ぐ場合,打継目はせん断力に対してもっとも強度が弱い場所になりやすいので,打継目はできるだけせん断力の小さい位置に設け,圧縮力に直角な方向とするのが原則で,その際にも,旧コンクリート上面の弱い層を取り除き,十分に湿潤にしたのち,モルタルを塗布してから新コンクリートを打ち継ぐことがたいせつである。コンクリートは打込み後十分硬化するまで低温,乾燥,急激な温度変化,外力などに対して保護すること,すなわち養生を行うことが必要である。養生の良否は硬化コンクリートの性質に大きい影響を及ぼすから,養生作業中は適当な温度を保つとともに,十分な湿気を与え,コンクリートの強度が十分大きくなるまで過度の衝撃や過大な荷重から保護しなければならない。養生方法の種類には,コンクリート表面に散水したり,水を張ったり,あるいはぬれむしろや湿った砂でコンクリート表面を覆う湿潤養生,被膜養生剤でコンクリート表面を覆って水分の蒸発を防ぐ膜養生,高温蒸気を用いる蒸気養生などがあり,28日強度の70%の強度に達するには,湿潤養生の場合は普通セメントで4~14日,早強セメントで3~7日ほどの期間を必要とする。

コンクリートのコラム・用語解説

【コンクリートの種類】

- 寒中コンクリート cold weather concreting

- 施工時の温度による分類で,打込み後,養生期間内にコンクリートが凍結するおそれがある場合に施工されるコンクリートのこと。水とセメントとの水和作用は低温になると緩慢になり,コンクリートが凍結(-0.5~-2.0℃)した場合は,水和作用が進まないばかりでなく,でき上がった製品の質も著しく劣化する。このため,寒中コンクリートでは骨材が冷えないように貯蔵したり,水を加熱して打込みを行い,凍害を受けない圧縮強度になるまで十分な保温養生,給熱養生を必要とする。

- 気泡コンクリート aerated concrete

- コンクリートに人工的に気泡を混入(例えばガス発泡剤とか,あらかじめ作ったあわを混入する)して多孔質化したコンクリート。重量が軽い(構造用で比重0.8~1.2,断熱材用で比重0.5以下),断熱性が高いなどの性質を利用し,軽量プレキャスト部材として用いる場合が多い。

- 軽量コンクリート lightweight concrete

- 重量軽減の目的で,人工または天然の軽量骨材(一般には絶乾比重が粗骨材で1.6,細骨材で2.0未満のもの)を用いて作った単位重量2.0t/m3以下のコンクリートをいう。

- 重量コンクリート heavy concrete

- 放射線を遮へいするために用いられるコンクリートで,骨材としてカッ鉄鉱,磁鉄鉱,バライト,リン鉄,鉄などの比重の大きいものが用いられる。セメントは水和熱の発生が少ない中庸熱ポルトランドセメント,フライアッシュセメントなどを用いるのがよい。

- 暑中コンクリート hot weather concreting

- これも施工時の温度による分類のしかたで,気温が高く,スランプの低下や水分の急激な蒸発などのおそれのある時期に施工されるコンクリートをいう。なるべく低い温度の材料を用いて練上りコンクリート温度を低下させるとともに,養生中の水分の蒸発を防ぐなどの注意をする。

- 水中コンクリート under water concreting

- 水中に打ち込むコンクリート。空気中のコンクリートの打設に比較して不安があり,構造物の大容量基礎以外にはあまり用いられない。セメントの使用量はふつうのコンクリートに比較して2倍程度にする。コンクリートの打込みはトレミー(上端に漏斗状の受口をもつ管),またはコンクリートポンプなどを用い,静水中で,打設面が水平になるように連続して打つようにする。コンクリートが硬化するまでは水を静止させておかなければならない。

- 繊維補強コンクリート fiber reinforced concrete

- コンクリートにガラス質,あるいは鋼製の繊維を混入したもの。鋼繊維補強コンクリートとガラス繊維補強コンクリートがある。繊維を混入することにより,ひびわれ発生後も繊維とコンクリートとの付着により,耐荷力が増大し,引張強度と靱性が増加する利点がある。

- 鉄筋コンクリート reinforced concrete

- 圧縮に対しては強いが引張りに対しては弱いコンクリートと,引張りに対しては強いが圧縮に対しては弱い鉄筋を組み合わせることにより,互いにその長所を生かし,短所を補い,一体として働くようにした合成構造材をいう。また,鉄筋コンクリートの一種で,高強度の鋼材(=PC鋼材)によってあらかじめコンクリートに圧縮力を加えておき,その後にコンクリートに作用する引張応力を打ち消そうとするものをプレストレストコンクリートprestressed concreteという。 ▶▶鉄筋コンクリート

- 吹付けコンクリート

- ショットクリートshotcreteともいう。モルタル,またはコンクリートをホースで送り,空気圧により高速で構造物表面に吹き付けるものをいう。比較的小さい機械で施工できること,型枠がほとんど不要なこと,打込個所の施工がホース先端のノズルのみで可能なこと,ホースによる材料輸送が比較的長距離可能なことなどの利点がある。しかし,施工機械の種類によって,その品質,施工性が異なること,作業員の技術によって品質が左右されるなどの欠点がある。

- プレパックドコンクリート prepacked concrete

- 型枠内にあらかじめ粗粒の粗骨材(一般に15mm以上)を充てんしておき,その間隙に特殊なグラウト(モルタルに混和材料を加えたもの)を大きな圧力で注入して作るコンクリート。モルタルは細粒の砂(一般に1.2mm以下)を用いて材料分離の少ないものとし,さらに減水剤の使用と高速回転ミキサーの利用によりセメント粒子を分散させ,フライアッシュなどを用いて流動性を改善するとともに,アルミニウム粉末を混入して膨張性を与え,骨材の間隙に十分行き渡るようにする。

- レディーミクストコンクリート ready mixed concrete

- いわゆる生コンと呼ばれるもので,工場で作られ固まらない状態で現場まで運ばれるコンクリート。現在では特殊な場合を除き,コンクリート構造物の施工にはほとんどレディーミクストコンクリートが用いられている。一般には工場のミキサーで練り,運搬中に分離しないようコンクリートミキサー車やアジテーター(攪拌(かくはん)機)つきの運搬車で荷卸地点まで運ばれるセントラルミクストコンクリート方式が多い。

→セメント →鉄筋コンクリート

執筆者:長滝 重義

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「コンクリート」の意味・わかりやすい解説

コンクリート

こんくりーと

concrete

土木・建築材料の一つ。広義には骨材(細骨材、粗骨材)をペースト状の無機あるいは有機の結合材で結合固化したものをいうが、ここでは、ポルトランドセメントや混合セメントなどと水の混合物(セメントペースト)の水和反応に基づく硬化作用を利用して、骨材を結合固化したものをいう。

[笠井芳夫・西岡思郎]

分類

コンクリートの分類は多様であるが、おもなものをあげると次のようになる。

(1)骨材の比重による分類 重量コンクリート、普通コンクリート(普通の骨材を用いたコンクリート)、軽量骨材コンクリートなど。

(2)コンクリートの品質の級による分類 高級コンクリート、常用コンクリート、簡易コンクリート。

(3)混和材料による分類 普通コンクリート(混和材料を用いないコンクリート)、AEコンクリート、流動化コンクリート(流動化剤を用いて施工性をよくしたコンクリート)、気泡コンクリート(発泡剤を用いて多量の気泡を混入し、軽量としたコンクリート)、フライアッシュコンクリート(火力発電所における微粉石炭の燃焼によって生ずる良質な微粉灰を混入したコンクリート)、および高炉セメントコンクリートなど。

(4)施工方法による分類 プレキャストコンクリート、プレストレストコンクリート、プレパックドコンクリート、ポンプコンクリート(コンクリートポンプを用いて輸送するコンクリート)、吹き付けコンクリート(吹き付けガンを用いて直接岩場やトンネルの岩盤などに吹き付けるコンクリート)、真空コンクリート(打ち込み直後のコンクリートの上面に気密マットを置き、マットとコンクリート面との間を真空ポンプで減圧し、脱水と同時に大気圧を作用させて硬化を促進し、強度を増進させたコンクリート)、水中(施工)コンクリートなど。

(5)施工時期による分類 寒中コンクリート、暑中コンクリート。

(6)用途による分類 構造用コンクリート(構造物に作用する荷重を支持するコンクリート)、舗装用コンクリート(道路舗装用のコンクリート)、ダム用コンクリート、遮蔽(しゃへい)用コンクリート(放射線遮蔽用重量コンクリート)など。

[笠井芳夫・西岡思郎]

歴史

コンクリートはローマ時代に火山灰と石灰石とを用いてつくられたものが始まりとされている。近代になって1824年にポルトランドセメントが発明された。その後1867年にフランスで金網によって補強されたコンクリートが発明され、次にドイツを中心に鉄筋コンクリートの開発が進められた。20世紀に入ってからヨーロッパ、アメリカ、日本において大発展を遂げた。

日本では1875年(明治8)セメントの製造に成功した。大型の防波堤工事(無筋コンクリート)などは明治20年代の初期から始まっている。日本における最初の鉄筋コンクリート構造物は1903年(明治36)京都山科(やましな)の琵琶湖(びわこ)疎水運河に架けられた橋といわれている。建築物としては1904年、佐世保(させぼ)港ドックの付属ポンプ所およびその煙突がつくられている。本格的な近代建築は1911年にできた三井物産横浜支店1号館であった。その後、関東大震災を契機として鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震・耐火性が高く評価され、大正末期以降、都市の不燃化の主役として登場した。

今日では、土木用としてダム、高速道路、橋梁(きょうりょう)、防波堤などに、建築物としては中高層アパート、事務所や超高層建築の床版(軽量骨材コンクリート)などとして用いられている。

[笠井芳夫]

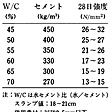

調合(配合)

コンクリートの調合(配合)とは、セメント、水、骨材(通常は砂、砂利)の割合をいい、通常1立方メートルのコンクリートをつくるのに必要な単位重量で表す。セメントの単位重量は300キログラムを標準とするが、250~450キログラムくらいの範囲をとる。水の重量をセメントの重量で割った値(水/セメント)を水セメント比といい、コンクリートの強度と関係が深く、水セメント比の小さなコンクリートほど強度は大きくなり、この値は40~65%程度をとる。単位水量が多いほどコンクリートは軟らかくなり流れやすくなるが、同一単位セメント量では強度が小さくなり、かつ乾燥に伴う収縮が大きくなるので、できるだけ単位水量を少なくし、硬練りコンクリートを用いるのがよい。

[笠井芳夫・西岡思郎]

フレッシュコンクリートの性質

コンクリートの練り混ぜから打ち込み終了までの性質は、コンクリートの施工性、運搬・打ち込み中における分離や硬化後の品質、耐久性などと関係が深い。フレッシュコンクリート(まだ固まらないコンクリート)の性質のうち、ワーカビリチーworkability(施工性)は打ち込み作業の難易の程度を表すものである。通常、円錐(えんすい)台状の底のないコーンを平板の上に置いてコンクリートを詰め、静かに引き抜いて、その頂面の下がりを計測し、これをスランプslump値とよぶ。この値が大きいほど軟らかく、小さいほど硬いコンクリートである。単位水量を増すとスランプは大きくなり、コンクリートの打ち込みは容易となるが、ブリージングbleeding(コンクリート打ち込み後、水が分離して上部に浮かんでくる現象)が多くなったり、乾燥収縮が大きくなったりするので、施工が可能な範囲で、できるだけスランプの小さい硬練りコンクリートとするのが望ましい。このほかコンクリートの空気量の大小、粘性、分離性の大小などもたいせつな性状である。

[笠井芳夫・西岡思郎]

硬化コンクリートの性質

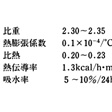

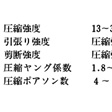

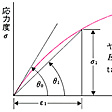

硬化コンクリートの性質は物理的性質と化学的性質とに分けられる。物理的性質はに示すような一般的性質(比重、熱的性質、吸水率)およびに示すような力学的性質(圧縮強度、曲げ強度、剪断(せんだん)強度、付着強度、ヤング係数、ポアソン数)などがある。とくにコンクリートの圧縮強度は設計上重要な値である。また一般に圧縮強度以外の力学的性質は圧縮強度とほぼ比例関係にある。圧縮強度は水セメント比によって支配され、水セメント比が小さいほど強度は大きくなる。コンクリートの圧縮応力度とひずみ度との関係はに示すような形状をとり、この曲線の勾配(こうばい)をヤング係数という。ヤング係数の大きいコンクリートほど、同一ひずみを与えたとき大きな応力を発生する。

[笠井芳夫]

コンクリートの化学的性質

コンクリートはセメントの水和によって多量の水酸化カルシウムを生成するため、強アルカリ性(pH12~13)を示す。コンクリート中の鉄筋はこのアルカリ性によって保護され、通常錆(さ)びることはないが、空気中の炭酸ガスと水酸化カルシウムとが反応して炭酸カルシウムに変わるとアルカリ性が失われる。この現象を中性化とよぶ。中性化すると鉄筋が錆び始めるので、中性化が鉄筋に到達するまでの期間を鉄筋コンクリートの寿命と考えている。このほか、セメントは無機、有機の酸類によって侵される。とくに硫化物を含む温泉地帯ではセメントが溶解して激しい侵食を受けるので注意を要する。

[笠井芳夫]

『藤原忠司他編著『コンクリートのはなし』1・2(1993・技報堂出版)』▽『小林一輔著『コンクリートの文明誌』(2004・岩波書店)』▽『依田彰彦著『コンクリート技術用語辞典』(2007・彰国社)』▽『西林新蔵・小柳洽編著『コンクリート工学ハンドブック』(2009・朝倉書店)』▽『小林一輔著『コンクリートが危ない』(岩波新書)』

百科事典マイペディア 「コンクリート」の意味・わかりやすい解説

コンクリート

→関連項目気泡コンクリート|コンクリートブロック|水中コンクリート|プレハブ建築|ポルトランドセメント|養生(土木)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「コンクリート」の解説

コンクリート

コンクリート

concrete

水硬性のセメント,水,および粗骨材(砂利)を練りまぜて硬化させたもの.硬化前のものをグリーンコンクリートあるいは生コンクリートとよぶ.セメントと水とを練りまぜたものがセメントペーストであり,コンクリートは骨材間の空げきをセメントペーストで充填し,結合硬化させたものといえる.土木・建築の材料として広く利用され,用途に応じて種々の混和剤が使用される.流動性を利用して流し込み,現場施工させることが多いが,水を減じてバイブレーター,遠心力を利用して工場生産されるいわゆるプレファブ製品もある.コンクリートは圧縮力には強いが引張力には非常に弱いために,引張力に強い鋼材と組み合わせて使われる場合が多い.たとえば,コンクリート中の適切な位置に棒鋼を配置した鉄筋コンクリート,鉄骨骨組をコンクリートで被覆した鉄骨コンクリートなどとして用いられる.とくに高張力鋼に引張ひずみ,コンクリートに圧縮ひずみをかけて強化させるプレストレストコンクリートは,軽量で大きなスパンの構造に適する.通常は,骨材として天然の砂利および砂が使用されるが,粗骨材として砕石を用いたものを砕石コンクリート,軽量骨材を用いたものを軽量骨材コンクリート,気泡を混入したものを気泡コンクリートとよぶ.なお,セメントと水のかわりにレジンモノマーを用いるレジンコンクリートがある.[別用語参照]モルタル

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コンクリート」の意味・わかりやすい解説

コンクリート

concrete

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

リフォーム用語集 「コンクリート」の解説

コンクリート

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内のコンクリートの言及

【ローマ美術】より

…〈凱旋門のモティーフ〉と呼ばれるこの手法はローマ独特の建築表現として,後世の西欧の建築に繰り返し用いられた。

[コンクリート構造]

ローマ人はまたコンクリート構造を発明し発展させた。ローマのコンクリートは,割栗石や煉瓦屑などの骨材とモルタルをつきまぜて造られる。…

※「コンクリート」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...