ハクサイ

はくさい / 白菜

Chinese cabbage

[学] Brassica rapa L. var. glabra Regel

Brassica pekinensis Rupr.

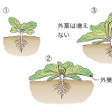

アブラナ科(APG分類:アブラナ科)の二年草。分類学上はB. rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam.またはB. campestris L.の1変種var. pekinensis Rupr.(在来ナタネ)として扱われる場合もある。葉が重なり合って球状になる結球ハクサイ、球状にならない不結球ハクサイ、その中間的形態の半結球ハクサイを総合してハクサイ群あるいはハクサイ類とよんでいるが、今日ハクサイといえば、結球ハクサイのことをさすのが一般である。葉を漬物や煮物のほか、サラダなどにする。秋から冬にかけての重要な野菜の一つである。

根出葉は倒卵状長楕円(ちょうだえん)形、長さ40センチメートルほど、淡緑色で多数が重なり合う。春に高さ1メートルほどにとう立ちし、淡黄色の十字花をつける。果実は莢(さや)状で、褐色ないし黒色の種子が多数ある。

冷涼な気候を好み、関東、東北地方でよくできるが、最近は西日本の暖地でも結球する品種がつくられている。収穫期の違いによって秋冬ハクサイ、夏ハクサイ、春ハクサイの三つの栽培型がある。秋冬ハクサイは8月に種子を播(ま)き、11~12月に収穫する。ハクサイ生産の66%を占めている。主産地は茨城県で、全国の秋冬ハクサイの生産量約58万トンの33%を産出する。夏ハクサイは高冷地で5月ころ播き、8月ころ収穫する。長野県が主産地で、全国の夏ハクサイの生産量約18万トンの85%を生産する。春ハクサイは暖地で早春から温床育苗し、4~5月に収穫する。主産地は茨城県および長野県で、全国の春ハクサイの生産量約12万トンの44%を茨城県が、19%を長野県が生産する(2017)。しかし、各作型とも播種(はしゅ)適期の幅が狭く、生産物の長期貯蔵も困難であるため、気候の変動による豊凶の差で価格の高低が著しい。不作年次には平年の価格の10倍にもなることがある。

[星川清親 2020年11月13日]

ハクサイの遠い祖先種とされる在来ナタネは中央アジアから北ヨーロッパに至る地域に分布する。これらの地域から古代に東方に伝播(でんぱ)し中国にもたらされたものが、長い年月の間に多種多様な菜類を生み出したが、7世紀ころ、華北で栽培されていたカブの仲間と華南で栽培されていたツケナの仲間が自然交雑してハクサイの原始型ができたと考えられている。この原始型から不結球ハクサイが生じ、それがさらに改良されて結球ハクサイができた。

日本へは中国から渡来した。最初に渡来したのは不結球ハクサイで、『長崎見聞録』(1797)には唐菜(とうな)と記載されている。この唐菜から後の長崎ハクサイができた。結球ハクサイは1866年(慶応2)に初めて渡来し、1875年(明治8)東京で開催された勧業博覧会に中国から3株の結球ハクサイが出展された。これをもとに愛知ハクサイがつくられた。その後1905年(明治38)、中国からもたらされた種子をもとに栽培が試みられ、宮城県松島湾の島で、他のアブラナ類の花粉がかからないように隔離して採種する方法がくふうされた。これによって当時宮城県が全国一のハクサイ産地となった。その他に中国から山東(サントウ)、包頭連(ホウトウレン)、芝罘(チーフー)などタイプの異なるハクサイが導入され、品種改良が進められた。なお、サントウサイは山東ハクサイから生じたものといわれる。今日では一代雑種(F1)育種法によって育成された品種が経済栽培の主流となっている。

[星川清親 2020年11月13日]

ハクサイは塩漬け、糠(ぬか)漬け、麹(こうじ)漬け、キムチなど漬物のほか、味が淡泊でくせがないので幅広い料理に使われる。和風では各種の鍋(なべ)料理(水炊き、すき焼き、土手(どて)鍋など)のほか、豚肉や油揚げとの煮物、和(あ)え物、洋風ではスープ煮、クリーム煮、生(なま)でサラダなどに使う。八宝菜(はっぽうさい)、五目ラーメンなど中国料理にも広く利用される。ハクサイは、最近は周年出回っているが、冬野菜は霜が降りてからがよいといわれるように、寒い時期のものが柔らかくて甘みがある。手に持って重量があり、しっかり巻いたものを選ぶ。

[河野友美・大滝 緑 2020年11月13日]

『李家文著、篠原捨喜・志村嗣生訳『中国の白菜』(1993・養賢堂)』▽『板倉聖宣著『白菜のなぞ』(2002・平凡社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ハクサイ (白菜)

Chinese cabbage

Brassica campestris L.var.amplexicaulis(=B.pekinensis Rupr.)

アブラナ科に属する一・二年草。ハクサイの語源は中国の〈白菜〉からで,英語もハクサイの別名をpe-tsaiという。しかし中国で白菜とされるものは,アブラナB.campestrisに属する葉菜類(漬菜類)を指すことが多く,ハクサイは通常大白菜あるいは結球白菜の名で呼ばれる。

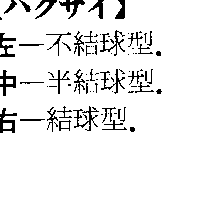

植物学的には,カブや漬菜類と同種であるため,それらと容易に交雑をする。外葉は一般に倒卵形で,葉肉は薄く,葉脈が多く太い。中肋は幅広く,白色で肉厚く,下方で広がっている。葉色は緑または淡緑色。低温につづいて長日条件にあうと花芽を分化し,とうが立ち開花する。花は十字花で,キャベツよりは小さいが,鮮黄色をしている。ハクサイ類は結球型,半結球型,不結球型の3群に分けられる。結球型のハクサイ(結球白菜)の品種には,結球の頭部が完全にかぶさる包被型と,硬く結球はするが頭部が重ならない抱合型のものとがある。包被型のものは一般に早生で,結球葉数は少なく,葉も結球部も短く円みを帯び,葉面はなめらかで,毛は少なく光沢があり,軟白しやすく,多汁で軟らかい。抱合型のものは一般に晩生で,結球葉数が多く,葉や結球部が長い。葉はしわや毛が多く,薄く柔軟で,軟白には長期間の低温を必要とする。半結球型のハクサイ類は,葉が中心に向かって結束状に重なり,結球部は筒形となる。葉は軟らかく縮葉で,頭部は巻かず,芯が黄色になるものもある。不結球型のハクサイ類は,植物体全体が開張性で,葉は軟らかく重なり合うが,結球はまったくしない。半結球型および不結球型のハクサイ類には,いずれも極早生の品種がある。

これらのハクサイは,中国北部でカブと漬菜類との交雑後代から選択されて成立したことが,最近になり中国の研究者によって明らかにされている。ハクサイ類の初期の品種群はサントウサイなどの不結球白菜で,それから半結球や結球白菜が育成されたと推定される。ハクサイ類に,いつごろから結球性の品種群が成立したかは明らかではないが,11世紀初めの中国の文献に初めてその記述が見られるので,相当古いものであろう。このようにハクサイ類の起源地は中国北部とされ,中国北東部から朝鮮半島にかけての冷涼な気候の地域に栽培適地が多いが,中国中部は寒暑が激しいため一部に栽培が限定されている。中国南部は冬季温暖なため,河南から伝わった早生で小型の品種が多く栽培されている。さらに台湾や海南島でも栽培されているが,東南アジアでは高冷地に栽培が限定される。日本もハクサイの栽培適地で,育種も進み,多くの品種が作出され,全土で広く栽培されている。ヨーロッパやアメリカでの栽培は少ないが,アメリカでは在留中国人向けに,たけのこ型の品種が一部で栽培されている。

ハクサイ(結球白菜)が日本に初めて導入されたのは比較的新しく,1875年であった。この勧業寮内藤新宿試験場に輸入されたものは,採種がうまくいかず定着しなかった。その後,日清・日露の両戦役の出征兵士や多数の人たちの努力によって,中国大陸北部で発達したチーフ(芝罘)系や包頭連系の結球性のハクサイが導入され,各地で栽培試験が行われた。しかし明治末期までは,日本では採種が成功せず,毎年種子は輸入されていたので,栽培は広がらなかった。結球性のハクサイが日本の代表的な野菜になるためには,採種技術が確立し,日本に適した品種が成立しなければならなかった。それは明治も終りになってからで,愛知県の野崎育種場でハクサイの経済的な採種が開始され,愛知系といわれる品種群が育成された。また1918年に沼倉吉兵衛により松島湾内の馬放島で小規模な隔離採種が成功し,それが松島系のハクサイの基礎になった。その後,金沢でいわゆる金沢系のハクサイが育成採種されるようになり,国内での優良種子の生産技術が確立し,栽培も軌道に乗るようになった。

ハクサイ(結球白菜)は最近になって不和合性利用の育種が進み,一代雑種が多く利用され,高品質,多収量,耐病性にすぐれた品種群が育成されている。栽培は春まき,夏まき,秋まきなどの作型に分けられるが,さらに立地条件を生かして暖地,中間地,高・冷涼地でそれぞれ特色ある栽培が行われ,ほぼ周年にわたって出荷されるようになった。ビニルを利用してのトンネルやハウス栽培も盛んになってきている。日本での主産地は茨城,長野,愛知,北海道などである。用途は漬物,煮物,なべ物,油いために利用するが,サラダにも使われる。カルシウム,鉄,カロチン,ビタミンCなどの含量からみて,栄養的にはほぼキャベツに匹敵する。

執筆者:平岡 達也

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ハクサイ

《栄養と働き&調理のポイント》

原産地は中国の青島(チンタオ)で、キャベツなどと同じアブラナ科の野菜です。

○栄養成分としての働き

カリウムは100g中220mgとキャベツの200mgを上回ります。利尿作用があり、ナトリウムの排泄(はいせつ)を促進し、高血圧予防に有効です。

なにより、アブラナ科の野菜に共通する発がん物質を抑制する作用のある物質を含んでいるのが特徴です。

それはインドール化合物。発がん物質を解毒する酵素の生成を活発にし、発がん物質から細胞をまもる働きをします。最近では発がん物質の1つである亜硝酸(あしょうさん)アミンの吸収・蓄積を防ぐモリブデンという微量元素が含まれていることもわかりました。これらの物質により、ハクサイにはある程度の抗がん作用が期待できます。

冬の鍋ものには欠かせない食材ですが、塩漬けにすると乳酸菌などの有用な腸内細菌ができ、整腸効果がアップ。ミネラル類、ビタミンCも効率よくとることができ、とくに芯(しん)や外葉の部分は栄養分が高いので、煮込んだり、鍋ものにしてやわらかくして食べるといいでしょう。

煮たハクサイは、体の中の余分な熱を冷ます作用があるので、かぜで熱があるときは、積極的に食べると効果的です。

出典 小学館食の医学館について 情報

Sponserd by

ハクサイ(白菜)

ハクサイ

Brassica rapa var. amplexicaulis(B. pekinensis); Chinese cabbage

アブラナ科の越年草で,中国北部の原産であるが,日本でも広く栽培され,煮物や漬物など東洋における重要な野菜の一つである。分類学上はアブラナの1変種とされ,黄緑色の軟らかい多汁質の葉を生じ,春にとう (花茎) が立つ。花はアブラナに似た十字花であるが,淡黄色である。日本には明治末期に渡来し,昭和になってから品種改良が盛んに行われた。品種により半結球性と結球性があり,また,まったく結球しないサントウハクサイ (山東白菜)なども同一種内の別変種と考えられている。普通8月に種子をまき,11~12月に収穫する。関東,東北によくできる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

ハクサイ(白菜)【ハクサイ】

アブラナ科の一〜二年生の野菜。冷涼な気候を好む。中国で古くから栽培・改良され,日本へは明治以後導入された。淡黄緑色,倒卵形の大型根出葉を多数出す。春,花茎を出し先端に淡黄色の小花をつける。葉には結球性,半結球性,不結球性のものがあるが,ふつう結球性のものをハクサイと呼ぶ。葉は繊維が少なく,冬の漬物に重用されるほか生食,煮食する。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

ハクサイ

[Brassica pekinensis],[B. campestris (pekinensis group)].フウチョウソウ目アブラナ科アブラナ属の一〜二年草.食用にする.

出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報

Sponserd by