翻訳|hockey

精選版 日本国語大辞典 「ホッケー」の意味・読み・例文・類語

ホッケー

- 〘 名詞 〙 ( [英語] hockey ) 一一人ずつが二組にわかれて行なう球技。一つの球をスティック(打棒)で相手チームのゴールへ打ち込む回数を競うもの。競技時間は前・後半部各三五分。アイスホッケーと区別するため、フィールドホッケーともいう。

- [初出の実例]「ホッキー競技は、四五年前慶応義塾教師クラーク氏が唱道したる事ありしも」(出典:時事新報‐明治四〇年(1907)一月一六日)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ホッケー」の意味・わかりやすい解説

ホッケー

ほっけー

hockey

球技の一種。オリンピックの正式種目で、11人ずつの2チームがスティックを使って、ボールをドリブルあるいはパスしながら相手ゴールに打ち込み、より多くの得点をしたチームが勝利を得る。アイスホッケーice hockeyや、ローラーホッケーroller hockeyと区別するため、フィールドホッケーfield hockeyともいわれる。

[市川日出男・小倉文雄・三澤孝康 2019年10月18日]

歴史

一般にホッケーの母国はイギリスといわれている。しかし、先の曲がったスティックでボールを打ったり転がしたりする動作は、人間の本能的欲求に根ざしていて、古い時代からゲームとして組織化されてきたもので、その起源は紀元前2000年ぐらいにまでさかのぼる。古代エジプト遺跡(ナイル川流域ベニ・ハッサン墳墓)の壁に、2人の人物がスティックを重ねている図が描かれている。また1922年アテネで発見された紀元前478年に建てられた遺跡(当時の帽子工場と思われる)には、ブリーbully(ホッケーの旧ルールの試合開始動作)の絵が残されており、これがもっともホッケーに近いものと思われる。その後古代ギリシア・ローマ時代を経て、民族の移動と文化交流につれ、他種のベンド・スティック・ゲーム(先の曲がったスティックを使うゲーム)などとともに、イギリスやヨーロッパ各地に伝えられたと思われる。

近代ホッケーは1886年、競技ルール統一のためイギリスにホッケー協会が設立されて初めて確立された。以後イギリス国内で盛んに対抗試合が行われる一方、同国の国際的発展につれて、ヨーロッパ各国から東方諸国にまで普及していった。イギリスを中心とするヨーロッパのホッケー団体は、国際試合の増加に伴い、1924年パリに国際ホッケー連盟(FIH=Fédération Internationale de Hockey sur Gazon)を創立。1928年第3回オリンピック・アムステルダム大会から正式種目として認定され、オリンピックがホッケーを世界に広めることとなった。

イギリス陸軍の進駐によってインドに伝えられたホッケーは、インド国民に熱狂的に迎えられ、同国の国技となるまでに成長を遂げた。インドチームはオリンピック・アムステルダム大会に初参加、初優勝して以来、1956年メルボルン大会までオリンピック6連覇を記録し、アムステルダム大会の2年前から30年間無敗という偉業を達成した。第二次世界大戦後に宗教上の対立からパキスタンがインドから独立したが、パキスタンのホッケーはインドと対等の戦力をもち、両国はオリンピックの宿命的ライバルとなった。30年間にわたってインド、パキスタンに敗北を喫してきたその他の諸国も、ようやく反撃の機運にのり、1968年オリンピック・メキシコ大会では、オーストラリアがインドを押さえて2位に進出(パキスタン優勝)、1972年ミュンヘン大会は西ドイツ、1976年モントリオール大会はニュージーランドがそれぞれ優勝した。このモントリオール大会でホッケー競技場に人工芝が採用されてからは、競技のスピード化がいっそう進んだ。その結果、1980年代後半から1990年代にかけては、スピード、パワーに優れたヨーロッパ諸国やオーストラリアがインド、パキスタンにかわって競技力を向上させ、世界のホッケー界をリードした。2000年以降も、ヨーロッパ諸国は一貫指導体制の整備、戦術の高度化を進めることで世界のホッケー界をリードし続けている。オリンピックのほかにアジア大会、ワールドカップなどが開催され、ジュニアワールドカップ、ユース国際大会などのジュニア層の国際大会も開催されている。

女子ホッケーも、国際ホッケー連盟の統括下にある。近年その普及ぶりは目覚ましく、オリンピックには1980年のモスクワ大会から女子競技の正式種目として登場した。競技場、用具、ルールなどは男子ホッケーと同様で、ヨーロッパ、アメリカを中心に世界各国で行われている。男子と同じく、オリンピックのほかに、アジア大会、アジアカップ、ワールドカップなどが開催されている。

近年ヨーロッパでは6人制によるインドア・ホッケーが盛んになり、とくに冬季練習としてもホッケー技術の向上に効果を発揮し、ヨーロッパ選手権も行われている。ヨーロッパ勢の台頭は、人工芝の採用に加えてインドア・ホッケー普及の寄与するところが大きい。

[市川日出男・小倉文雄・寺本 崇・三澤孝康 2019年10月18日]

日本のホッケー

日本にホッケーが伝わったのは、1906年(明治39)東京・麻布(あざぶ)の聖アンドリュース(アンデレ)教会のイギリス人牧師グレーWilliam Thomas Grey(1875―1968)の手で慶応義塾大学に紹介されたのが初めである。その後、横浜、神戸の外国人チームとの親善交流期を経て、関東、関西の各大学チームに伝えられ、1923年(大正12)には日本ホッケー協会(JHA:Japan Hockey Association)が創立されている。男子のオリンピックへの初出場は1932年(昭和7)第10回ロサンゼルス大会で、日本チームは銀メダルを獲得した。第二次世界大戦後は、1960年(昭和35)ローマ大会から参加し、1964年東京大会では第7位にとどまった。女子については、2004年(平成16)アテネ大会に初出場し、その後2008年北京大会、2012年ロンドン大会、2016年リオ・デ・ジャネイロ大会と、4大会連続で出場している。アジア大会も4年ごとに開催されており、インド、パキスタン、日本、マレーシア、韓国、中国などの間で毎回好試合が展開されている。日本は2018年ジャカルタ大会において、男女ともに初優勝を達成した。

日本国内では、男女ともに高円宮牌(たかまどのみやはい)ホッケー日本リーグを頂点とし、社会人、大学、高等学校、中学校、スポーツ少年団と年齢別に国内競技会を開催している。日本代表の強化に加えアンダーエイジカテゴリー(U16、U18、U21)の強化策を推進し、競技力の向上が図られている。

[市川日出男・小倉文雄・寺本 崇・三澤孝康 2019年10月18日]

競技方法とルール

1チームは18人編成(国際、国内の大会ともに別規定で行われる場合もある)。一般的なチームの編成は、フォワードFW3人、ミッドフィルダーMF3人、サイドバックSB2人、センターバックCB2人、ゴールキーパーGK1人で、ピッチ内には11名以下、選手交代は自由で、なおかつ何回でも交代できるので、選手交代のタイミングが試合を大きく左右する。戦術に応じて種々の編成が考えられる。ゲームはセンターパスで開始される。両チームの主将によるコイントスに勝った側が、センターパスあるいはグラウンド・サイドの選択についての優先権をもつ。ルールはおおむねプレーヤーの危険防止の見地から定められている。スティックで相手をたたいたりひっかけたりすることなど、危険を誘発するプレーは許されない。ボールを足で蹴ったり体で止めたり跳ね上げたりすること、スティックの平面以外の裏側でボールを止めたり扱ったりすることも反則である。オフサイドは、サッカー同様ホッケーにも存在していたが、1996年ルール改正により廃止された。それにより試合展開が加速し得点機会の増加につながった。タックルはすべてボールに対してのみ行われなければならず、ボールを持つプレーヤーに対するボディーチェックや故意の走路妨害(オブストラクション)は許されない。反則を犯した場合は、その地点から相手側のフリーヒットによりプレーを再開する。守備側が自陣内とくにシューティング・サークル(ゴール前の半径14.63メートルの半円)内において反則を犯した場合は、その程度に応じて、攻撃側に対してペナルティ・コーナーまたはペナルティ・ストロークの権利が与えられる。ゴールキーパーは、シューティング・サークル内に限りボールを蹴ることが許される。得点は、シューティング・サークル内で、攻撃側プレーヤーが、シュートあるいはスティックで触れたものでなければならず、サークル外からのシュートは得点とはならない。したがって、サッカーのようなロングシュートはなく、守備・攻撃側ともゴール前での競り合いで、お互いドリブル、パスを使ってどう立ち向かうかがゲームとしての見所である。

ホッケーでは、警告・退場のカード、すなわちグリーンカード、イエローカード、レッドカードの3種類がある。グリーンカードは警告(2分間の退場)、イエローカードは5分または10分間の退場で、レッドカードは即時退場、その試合には出場不可となる。アンパイアは2人、それぞれグラウンドの半面を担当する。試合時間は各15分の4クォーターで行われる。第1と第2クォーター、および第3と第4クォーターの間には2分のインターバル、第2と第3クォーターの間には10分間のハーフタイムを設ける。時間内に、より多く得点したチームが勝者となる。両チームとも無得点または同点の場合は、その試合は引き分けとする。勝敗を決めなければならない場合は、サッカーのPK戦にあたるシュート・アウト戦が行われる(以上、FIHおよびJHAの競技規則、JHAホッケールール解説による)。

[市川日出男・小倉文雄・寺本 崇・三澤孝康 2019年10月18日]

施設と用具

FIHおよびJHAの競技規則によれば、55メートルのバックライン、91.4メートルのサイドラインで仕切られた長方形(人工芝)のグラウンドを使用する。ゴールの大きさは高さ2.14メートル、幅3.66メートルで、2本のゴールポスト(奥行50~75ミリメートル)とクロスバーは白色とする。ゴールを覆ってネットを張るが、ゴールの下部には高さ0.46メートルのバックボード、サイドボードがゴールポストの幅よりはみ出さないように固定されている。スティックは金属以外の材質(カーボン、グラスファイバーなど)で、左側のみ平面になっていて、この平らな面でしかボールを扱えない。末端各部には角をつけない。スティックは、個人差はあるが全体の重さは737グラム以下、長さ(ハンドル部分の端からヘッドの最短部まで)は105センチメートル以下のものを使用する。その幅は、内径51ミリメートルのリング(リングパスのための用具)を通過する幅でなければならない。ボールは重量156~163グラム、周径224~235ミリメートルで、白色のものが一般的、材質は問わない。現在は主としてプラスチック製のものが使われている。ゴールキーパーは特製のレガード(すね当て)を使用し、またグローブ、ヘッドギア、プロテクターを用いることができる。プレーヤーの服装は、一般的にはシャツ、ショートパンツ、ストッキング、すね当てを使用する。女子の場合にはスカートを着用する。

[市川日出男・小倉文雄・寺本 崇・三澤孝康 2019年10月18日]

改訂新版 世界大百科事典 「ホッケー」の意味・わかりやすい解説

ホッケー

hockey

2組のチームが1個のボールをスティックで打ち合い,相手のゴールに入れる競技。アイスホッケーと区別するためフィールドホッケーとも呼ぶ。ホッケーの語源は明らかでないが,古代フランス語で〈先の曲がった羊飼いのつえ〉を意味するhoquetとの関係があるといわれ,18世紀ころから使われるようになった。

歴史

ホッケーに似た競技の起源は古く,前2000年ころと推定されるエジプトのベニ・ハサンの墳墓の壁画に描かれている6種の競技に含まれており,また,アテナイのテミストクレスの城壁から出土した大理石の浮彫には,向かい合ってスティックでボールを取り合う〈ブリー〉の動作をしている2人を含め6人の裸の男を表現したものがある。しかし,ホッケーの発祥地は,ヨーロッパ,西アジア,南アメリカなどに求められ,定説はない。近世初期には,アルゼンチンでチュエカchueca,イングランドでカンブカcambuca,スコットランドでシンティshinty,イタリアでパラマリオpallamaglio,英語のペルメルpallmall,フランスでジュ・ド・マイjeu de mailと呼ばれるホッケー系の競技が行われていた。そして,19世紀中ころイギリスにホッケーのクラブが現れ,1886年にはホッケー協会が結成されてルールが整備され,近代ホッケーが幕を明けた。オリンピックでは1908年第4回ロンドン大会に初めて行われ,24年国際ホッケー連盟Fédération internationale de hockey sur gazon(FIH)が組織された。同じころホッケー界ではインドが台頭し,オリンピックのホッケーでは1928-80年の12回のうちインドが8回,パキスタンが2回優勝している。1976年第21回モントリオール大会からホッケー競技場は人工芝となってプレーに変化が生まれ,インド,パキスタン,アジア勢は技術的・戦術的に苦戦を強いられるようになった。80年モスクワ大会からは女子もオリンピック種目に採用された。その後もアジア勢は,人工芝グラウンド,競技規則変更等の影響を受け,ヨーロッパ勢に対して苦戦を強いられているが,最近では技術的・戦術的にプレーを改善し,双方の実力が非常に拮抗している。オリンピック出場国は,男子が12ヵ国,女子が10ヵ国となった。2006年現在,FIH加盟国は116を数える。

日本

1905年,アイルランドのダブリン大学の選手経験をもつグレーWilliam T.Grey(1875-1968)が東京・飯倉の聖アンデレ教会司祭として来日,慶応義塾大学の学生を指導し,06年慶応ホッケー俱楽部(クラブ)が創立された。同クラブは翌07年に横浜外人クラブと試合をするなどしたが,孤軍奮闘の歴史が続き,22年になってようやく陸軍戸山学校がホッケーを受け入れた。23年に大日本ホッケー協会(現在の社団法人日本ホッケー協会)が結成され,第1回全日本選手権大会を開催した。25年第2回明治神宮競技大会には女子ホッケーが登場し26年第3回同大会には中学男子の試合が行われた。32年第10回ロサンゼルス・オリンピック大会に初参加,3ヵ国で争い,インド,日本,アメリカの順となった。以後オリンピックでは上位入賞するまでに至っていない。第2次大戦後は国民体育大会を中心に各地に普及,各種の大会が開催され,アジア競技大会やワールドカップなどにも参加している。

競技方法

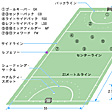

競技場は図のごとく縦100ヤード(91.4m),横60ヤード(55m)で,両端のゴールライン上に幅4ヤード(3.66m),高さ7フィート(2.14m),後部にネットを張ったゴールを設ける。ゴールの前方にはシューティングサークルの白線を引く。スティックは長さに制限はなく,重さ12~28オンス(340~794g)で内径5.10cmのリング(輪)が通過する太さのものと規定されている。先端は曲がっており,左側面のみが平面で,ここでボールを打つ。左利きのための右側面平面は認められていない。ボールは周囲224~235mm,重さ156~163g,コルクに糸を巻き白または合意に基づく色のプラスチックでくるんだものとする。

試合は1チーム11名の2チームで行うが,6人制のものもある。選手交代は許されないスポーツであったが,最近は自由に選手の交代が認められるようになった。ゴールキーパー(GK)以外の10人の配置は自由であるが,一般にはフォワード(FW),ミッドフィルダー(MF),ディフェンダー(DF)に分ける。ゴールキーパーは,シューティングサークルの中ではボールを蹴ること,体でボールを止めることが許される。まず競技場の中央で,エンドを選択しなかったチームのプレーヤーのセンターパスによってゲームを開始する。パスはいかなる方向にも出すことができる。このとき他のプレーヤーは自陣内でボールから5ヤード(4.55m)以上離れて待機する。ハーフタイムおよび得点後もセンターパスにより試合が再開される。パスが出ればあとはゴールに持ち込むことが目的となるが,ボールを蹴ったり(キックボール),スティック以外の体の一部でボールを運んだり(キャリーボール),高い位置のボールをスティックで扱ったり(ハイスティック),相手をひっかけたり(インターフェア),ボールと相手の間に割り込んだり(オブストラクション)すると反則を取られ,相手側にフリーヒットが与えられる。両チームが同時に違反した場合などは,プレーヤー同士が向かい合いボールの取り合い(ブリー)をすることによりゲームを再開する。また,ゴールへのシュートは必ずシューティングサークルの中から行ったものでないと得点にならない。守備側がシューティングサークル内で反則すると(あるいは自陣25ヤード内の故意の反則),ゴールライン上でゴールポストから10ヤード以上の地点からのペナルティコーナーが攻撃側に与えられる。このとき攻撃側はサークルの外に位置し,受けたボールはいったんサークルの外で停止させてからプレーする。さらに,シューティングサークル内で守備側に故意の反則があったときは(あるいは反則がなければ得点できたと認められたとき),ゴール前7ヤード地点からのペナルティストロークが攻撃側に与えられる。相手陣内において,ボールより前方に位置し,自分とゴールラインの間に相手側が2名以上いないときはオフサイドとなっていたが1996年オフサイドは廃止された。ボールがサイドラインを越えたときは相手側チームのプレーヤーのプッシュ(ボールをスティックで押し出す)またはヒットで再開,ゴールラインを越えたときは,それが守備側ならばコーナーフラッグから5ヤード以内のサイドライン上でフリーヒットが行われ,攻撃側ならばゴールラインから16ヤードの地点で守備側のフリーヒットが行われる。ホッケーには多くのルールがあるが,試合では2名の審判(アンパイア)の判定に従う。審判には主,副の区別はない。他にジュリーとタイムキーパーをおく。試合時間は前半,後半各35分で,ハーフタイム(休憩)5~10分とし,特別な場合を除いてロスタイムは数えない。

インドアホッケーindoor hockeyは1950年ころにドイツで始められたもので,ハレンホッケーHallenhockeyとも呼ばれる。木あるいはリノリウムなどの床をはった室内に,縦36~44m,横18~22mのフィールドを設け,各チーム6人でプレーするが,6人の交代要員が認められる。シュートのとき以外はボールを打ってはならず,プッシュしてころがすなど,独自のルールがある。日本では1966年から選手権大会が開かれている。

執筆者:広 堅太郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「ホッケー」の意味・わかりやすい解説

ホッケー

→関連項目毬杖|ポロ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ホッケー」の意味・わかりやすい解説

ホッケー

hockey

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のホッケーの言及

【オフサイド】より

…サッカーやラグビーやアメリカン・フットボールなどのフットボール系統の競技や,ホッケーやアイスホッケーといったスティックを使う球技,それに水球などで,相手ゴール方向への行動を制約している規定。一般的にボール(アイスホッケーではパック)を支配保持していないプレーヤーが対象で,ボールよりも前方の,ルールに定められた侵入禁止地域やプレー禁止地域に位置すること,およびその地点でプレーする反則をいう。…

※「ホッケー」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...