精選版 日本国語大辞典 「太陽熱発電」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「太陽熱発電」の意味・わかりやすい解説

太陽熱発電

たいようねつはつでん

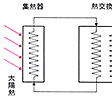

太陽光線のエネルギーのなかで、放射熱エネルギーを効率よく集めて熱源とし、その熱エネルギーを主として熱機関により回転エネルギーに変えてタービン発電機を回転させ、電気エネルギーとして取り出す発電方式をいう。この発電はエネルギー変換からみた場合、太陽光線のエネルギーを太陽電池で直接電気エネルギーに変換する太陽光発電と異なり、熱エネルギーを一度、機械エネルギーに変換してから電気エネルギーに変える間接サイクルの発電方式である。従来の熱機関の技術を利用するため比較的容易に構築でき、かつ、熱交換器の熱媒体量を調整することにより発電出力を均一にできるところに特徴があるといえる。エネルギー密度の低い太陽熱エネルギーを効率よく集めることが重要な課題で、その装置として集熱器(コレクター)が用いられる。集熱器の種類としては集中形のタワー集熱方式と反射鏡やフレネルレンズを使う分散形の方式がある。発電システムの構成としては太陽熱エネルギーを前述の集熱器(集光鏡と吸収体で構成)で集熱し、その熱エネルギーによって吸収体で囲まれたパイプの熱媒体が加熱される。加熱された熱媒体は外部の熱交換器を通って元の集熱器に還流する。この熱交換器では集熱器側のパイプと別のパイプの熱媒体が加熱され、その熱媒体がタービンを回転させ発電機で電気エネルギーに変える。タービンで仕事をした熱媒体の排気は復水器で冷却されふたたび熱交換器に戻る循環サイクルを構成している。熱交換器では集熱器から得た熱エネルギーを絶えず蓄積しており、熱エネルギーをタービンに供給する調整機能をもたせ、太陽光線が得られない夜間や雨天の日でも発電が行える設計もある。太陽熱発電用のタービンとしては、蒸気タービン、ガスタービン、有機媒体タービンなどがあり、現状の開発段階では集熱温度を300~550℃程度と想定した場合は大容量の蒸気タービンが使用される。さらに集熱温度が低い場合はフレオン(低融解点をもつ液体で熱せられると蒸気=ガスに変わる物質)などの低沸点媒体を使用した有機媒体タービンの採用が考えられる。北アフリカやヨーロッパの砂漠地帯では、この発電技術を利用する太陽熱発電が主流である。平らな砂漠地帯の大型発電所では発電コストも既存の発電方法と遜色(そんしょく)ないところまできているが、過疎地帯に設置した発電所から需要地への送電線の建設がネックとなっている。しかしパワーエレクトロニクスの発展により、低コストの直流による長距離送電が実用化され、太陽光発電とともに太陽熱発電も建設や計画が多くなってきている。

[道上 勉・嶋田隆一]

改訂新版 世界大百科事典 「太陽熱発電」の意味・わかりやすい解説

太陽熱発電 (たいようねつはつでん)

solar thermal electric power generation

太陽エネルギーを用いて高温高圧の蒸気を発生させ,蒸気タービンをまわして発電機を駆動する発電方式。通常の火力発電において石炭や石油を燃焼するかわりに太陽エネルギーを用いる。太陽光を反射鏡やレンズを用いて集中させ高温の熱エネルギーに変換するが,この集光・集熱の方式によって分散形(曲面集光形)と集中形(タワー集光形)に大別される。分散形は放物面などの曲面鏡を多数分散して配置し,それぞれの場所で熱に変換し,熱エネルギーを1ヵ所に集めてきて発電する。集中形は多数の平面鏡を用いて高いタワーの頂点に太陽光を集光し,1ヵ所で熱に変換する方式である。後者の場合,平面鏡を太陽の運行に合わせて回転し太陽光をつねにタワーの頂点に反射する平面鏡と追尾機構などからなる装置一式(ヘリオスタット)が必要となる。

日本では香川県仁尾町(現,三豊市)に両方式のパイロットプラントが1980年に建設され,数年間運転研究が行われた。アメリカでは商業用の発電所が建設されている。

執筆者:河野 照哉

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「太陽熱発電」の意味・わかりやすい解説

太陽熱発電

たいようねつはつでん

solar thermal power generation

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...