翻訳|solar cell

精選版 日本国語大辞典 「太陽電池」の意味・読み・例文・類語

たいよう‐でんちタイヤウ‥【太陽電池】

- 〘 名詞 〙 太陽光線のエネルギーを直接電気エネルギーに変える装置。シリコンを利用したものが多く、変換効率は一〇パーセント前後。人工衛星、無人灯台などの電源に利用する。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「太陽電池」の意味・わかりやすい解説

太陽電池

たいようでんち

solar cell

solar battery

photovoltaic solar cell

solar photovoltaic cell

半導体の光起電力効果を利用して、太陽の光エネルギーを直接電気エネルギーに変換する素子。pn接合形が一般的である。半導体に光を照射するとpn接合部付近に電子‐正孔対が生成し、遷移領域の内部電界によって電子はn領域へ、また正孔はp領域へ移動して分離し、光起電力が現れる。そしてn形とp形半導体を結ぶ外部回路にpからnへ向かう電流が流れ、電力を取り出すことができる。

1876年にイギリスのアダムズG. Adams(1836―1915)らによる固体の光起電力効果の発見が太陽電池の研究開発の契機になった。1955年にアメリカのベル研究所(現ルーセント・テクノロジーズ社研究開発部のベル・ラボラトリーズ社)で変換効率が11%のシリコン太陽電池が製作され、58年人工衛星の電源として搭載された。わが国では1957年(昭和32)に東北電力で実用化レベルのシリコン太陽電池がつくられるようになり、74年からは通産省(現経済産業省)の「サンシャイン計画」として研究開発が進められた。この計画は93年(平成5)に発足した「ニューサンシャイン計画」に引き継がれている。太陽光発電の普及は1992年に新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)がテスト事業を始めてから急速に進み、94年からは新エネルギー財団(NEF)が「住宅用太陽光発電システムモニター事業」として設備費の一部を補助するようになり、さらに97年には同財団により「住宅用太陽光発電導入基盤整備事業」が推進されている。2001年におけるわが国の太陽電池生産量は1.20×105キロワットで、シャープ、京セラ、三洋電機、三菱電機、カネカなどで生産されており、2000年より4.4%伸びている。しかし1キロワット時の発電コストは約60円で、通常電力の2~3倍であり、このコストの削減にはなお時間がかかるとみられている。

太陽は0.2~3.0μm(マイクロメートル)の波長の光エネルギーを毎秒4×1020ジュール放出している。そして地球上には1.8×1017ワットのエネルギーが到達しており、世界全体のエネルギー供給量の実に1.5×104倍に相当している。大気圏外における太陽光のエネルギー密度は1353W/m2であるが、大気圏内における吸収や散乱により地上では600~1000W/m2といわれている。この莫大(ばくだい)な太陽光エネルギーを電気エネルギーとして役だてるのが太陽電池である。

太陽電池用の半導体としてはそのバンドギャップ(禁止帯)が太陽光スペクトル分布にあっていて、エネルギー変換効率が高く、光の吸収係数の大きいものがよい。バンドギャップとしては1.4eV(電子ボルト。波長換算で約0.8μm)程度のものがよく、CdTe(1.529eV)、CdSe(1.74eV)などのⅡ‐Ⅵ族やGaAs(1.43eV)、AlSb(1.63eV)、InP(1.34eV)などのⅢ‐Ⅴ族、さらにCuInSe2(1.0~1.1eV)などのⅠ‐Ⅲ‐Ⅵ2族(カルコパイライト系)化合物半導体がよく研究されている。しかし加工の容易さやコストの点で現状ではケイ素(シリコン)Siの単結晶(1.14eV)、多結晶、アモルファス(1.5~1.9eV)が適していよう。

同種の半導体のpn接合を利用するホモ接合、異種のヘテロ接合、金属と半導体とのショットキー接合などによって太陽電池が構成されている。さらに異なった化合物半導体セルを積層化して太陽光波長の広い範囲を有効利用するタンデム形太陽電池が開発されている。また、ルテニウム錯体などを光吸収色素に用いる色素増感太陽電池や、有機半導体を用いる太陽電池、カーボン系薄膜太陽電池などが研究され、注目されている。

太陽電池は、太陽光のスペクトルが変わっても、また同じ入力光を受光しても太陽電池の負荷条件が変わると、取り出しうる電気出力が変化する。そのため太陽電池の性能は、天頂から48.2度の入射角で斜入射する太陽光相当のAM(Air Mass。通過空気質量)1.5で100mW/cm2という人工光に対して評価されることが多い。またエネルギー変換効率は入力太陽光エネルギーと最大電気出力エネルギーの比をパーセントで表したものである。

太陽光は無尽蔵であり、太陽電池は半導体の光起電力効果を利用していて、熱エネルギーを媒介せず、可動部分がなく静かであり、安全性に優れた無公害発電が可能である。そして化石燃料による汚染から地球を守り、エネルギー資源の有効活用を図る技術として大きな期待がもたれている。経済的な太陽光発電システムを構築するには、まず太陽電池セルのいっそうの高効率化と製造コストの低減が求められる。そのため、太陽電池に使用される半導体を含め、種々の材料の低コスト製造法の開発をはじめ、pn接合などの接合技術、さらにモジュール化からシステム化に至るまでの実に多くの研究開発が推進されている。

[浅野 満]

シリコン太陽電池

一般に実用化されている太陽電池のほとんどはシリコンSi系で、その単結晶、多結晶、またはアモルファスが用いられている。シリコン太陽電池はシリコン半導体の厚さによりバルク形と薄膜形に分類できる。バルク形は単結晶シリコンや鋳造法によるキャストシリコンのようなバルク状結晶をスライス加工して板状とし、シリコン太陽電池に用いたものである。一方、薄膜形は半導体層の厚さが数マイクロメートル(μm)以下のアモルファス系薄膜を用いるものであるが、新しい方向として結晶(単結晶、多結晶)系シリコン薄膜が注目されている。

単結晶Si太陽電池の理論変換効率は29%であるが、量産化モジュールのものでは約17%、多結晶で約13%、アモルファスで約9%程度である。

[浅野 満]

結晶シリコン太陽電池

最初に開発された太陽電池は単結晶Siを用いたものである。この単結晶基板はチョクラルスキー法や帯溶融法によって製作されたものであるが、大量生産化と低コスト化を図るためにリボン引上げ法やキャスティング法による多結晶Si基板を用いる研究が盛んである。

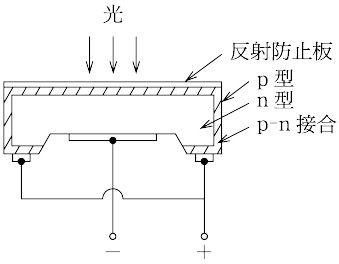

結晶系(単結晶、多結晶)Si太陽電池では、一般にp形基板を用い、その表面の反射率を低減するためテクスチュア(凹凸)構造とする。その上にn層を形成させてpn接合とし、n層上にはさらに光透過率の高い反射防止膜を設け、受光面となるn層上には光の入射が容易なグリッド状の電極(Agなど)を、またp層裏面には全面に電極(Alなど)を取り付けたセル構造が基本である。

p層表面のテクスチュア構造としては、異方性エッチング法などにより20マイクロメートル程度のピラミッド状の凹凸をつけたり、また機械的方法によってV字形の溝を形成して、光の多重反射により反射損失を1%以下としている。またn層表面の反射防止膜としてSiO2やMgF2などの薄膜をコーティングして反射率を2%以下に抑えている。

これまでに得られた最高の変換効率は24.4%で、1998年にオーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ大学で達成された。これは溶融帯を移動させるFZ法によって作製された高品質のSi単結晶基板を用い、逆ピラミッド形の特徴あるテクスチュア構造などを採用することによって得られたものである。

電力用に用いる結晶Si太陽電池では、屋外環境における長期の信頼性と安定性が求められるため、モジュール化して機械的な強度と耐候性の得られる構造とされる。電池セル単体では出力電圧が約0.6ボルトと低いため多数のセルを直列に接続し、必要な電圧の12~500ボルトが得られるようになっている。そしてこのモジュールは連結して屋外に設置され(アレイとよばれる)、蓄電池、制御機器を含めた太陽光発電システムとして用いられる。

[浅野 満]

アモルファスシリコン太陽電池

アモルファスシリコンa-Si太陽電池はシランSiH4などのガスをプラズマ(グロー放電)反応で分解して基板上に析出させた薄膜を用いるものである。結晶系と比べて低コストであり、大面積が可能で、1枚の基板上に複数のセルを直列接続して高い電圧を取り出すことができる。

未結合手(ダングリングボンド)を水素で終端した水素化a-Siではバンドギャップが1.5~1.9eVと大きいので、出力電圧も0.8~0.9ボルトと高くできる。また光吸収係数が結晶Siより約10倍大きいので厚さ1マイクロメートルでも太陽光を十分吸収できる。

キャリア拡散距離の大きい結晶系太陽電池ではpn形構造とされるのに対し、拡散距離が短くて局在準位が存在するa-Si太陽電池では、ノンドープの真性半導体層(i層)を挟んだpin構造が一般的である。

1975年にスコットランドのダンディ大学において、a-Si薄膜をSiH4のプラズマCVD法で製作することにより、価電子制御ができるようになってpn接合が可能になり、翌1976年にはpinのa-Si太陽電池がつくられた。1980年には単結晶Si太陽電池にかわってa-Si太陽電池を使用した電卓が実用化された。

a-Si太陽電池では正孔の移動度が電子より小さいので、通常光入射側にp層を配置した構造とされている。まずガラス基板上にインジウムスズ酸化物(ITO)などの透明導電性電極層を、次にa-Siの薄いp層、i層、n層を析出し、そして裏面に金属電極を形成させる。さらに透明電極層はテクスチュア化して表面反射率を下げ、裏面電極にはAgなどの高反射金属を用いて入射光の有効利用が図られている。

pin形a-Si単層太陽電池では、変換効率は約9.2%であるが、おもにキャリアが発生するi層へ光を効率よく到達させるために、p形a-Si層をワイドバンドギャップをもつp形a-SiC層やp形μc-SiC層で置き換えると、変換効率を12.7%に高めることができる。またナローバンドギャップのa-SiGeやワイドのa-SiCをi層に用い、分光特性の異なる半導体を2段さらに3段に積み重ねると、いっそうの高効率化を図ることができる。

電卓などの民生用太陽電池では、a-Si太陽電池が大部分を占めている。一方、電力用は結晶系Si太陽電池が用いられているが、材料不足の心配がなく、低コスト化が期待できること、エネルギー回収年数が短いことなどから、a-Si太陽光発電システムの研究開発も進められている。

[浅野 満]

薄膜結晶シリコン太陽電池

薄膜結晶Siを用いた太陽電池はバルク結晶系よりも低コスト化が期待できる。光発電層(活性層)が数マイクロメートル~100マイクロメートルであり、バルク結晶系とアモルファスとの中間的性質を有するため、入射光を多重反射させて十分吸収させる光閉じ込め技術が鍵(かぎ)を握っている。そのため表面はテクスチュア構造とし、また裏面には高反射層がある。1995年以降注目されている太陽電池であるが、研究成果には次のようなものがある。ドイツのフラウンホーファー研究所では単結晶Siに酸素イオンを埋め込み、SiO2膜を形成させたSIMOX基板を用い、CVD法で結晶Si薄膜を析出させて太陽電池を作製し、19.2%という高い変換効率を達成した。またソニーでは単結晶Si表面を陽極酸化して多孔質層を形成させたものを基板に用い、その上に単結晶Siのp+層、p層、n層を順次エピタキシャル(半導体基板上に結晶を成長させること)析出したのち、多孔質基板から剥離(はくり)してその表面に光反射防止膜と電極を、裏面に光反射層電極を取り付けて薄膜単結晶Si太陽電池を試作し、12.5%の変換効率を得た。三菱電機では表面にSiO2層を形成させた単結晶Siウエハーを基板に用い、常圧CVD法により薄膜多結晶Si層を析出し、バイアホールとテクスチュア構造を形成したのち剥離して太陽電池を製作し、変換効率として16.0%を得ている。鐘淵化学工業ではプラズマCVD法を用いて薄膜多結晶Si太陽電池を作製している。ガラス基板上に裏面反射層を形成し、n形とi形の多結晶Si薄膜を積層し、その表面をテクスチュア構造とした後、p形多結晶Si薄膜とITO透明導電性薄膜を順次析出して、Ag電極を取り付けたものである。変換効率は10.7%である。

今後は、新規の薄膜作製法や電池構造が研究され、いっそう低コストで高効率の薄膜結晶Si太陽電池がつくられていくものと大きな期待がもたれている。

[浅野 満]

化合物半導体太陽電池

太陽電池に用いられる化合物半導体としては、Ⅲ族元素(Al、Ga、In)とⅤ族元素(N、P、As、Sb)とからなるⅢ‐Ⅴ族化合物(GaAs、InP、GaInPなど)、Ⅱ族元素(Zn、Cd)とⅥ族元素(S、Se、Te)とからなるⅡ‐Ⅵ族化合物(ZnS、CdS、CdTeなど)、およびⅠ‐Ⅲ‐Ⅵ2族化合物(CuInSe2、CuInGaSe2など)がある。

これらの化合物半導体では、そのバンドギャップと太陽光のスペクトルとの整合性がよく、高効率化を図ることができるだけでなく、薄膜化が容易であり、高温での変換効率の低下が少なく、耐放射線特性に優れている。また直接遷移形のエネルギー帯構造をもっているので光吸収係数が大きく、薄膜でも太陽光を十分吸収できるなどの特徴がある。

[浅野 満]

Ⅲ‐Ⅴ族化合物半導体太陽電池

太陽電池の変換効率の理論値は使用する半導体のバンドギャップで決まるが、GaAsは1.43eV、またInPは1.34eVで最適値に近く、エピタキシャル法により高純度で大きな単結晶を得ることができる。しかしSiに比べてきわめて高価である。

1956年にバルク形のGaAs太陽電池が製作されたが、キャリアの再結合速度が106~107cm/sと大きいため、変換効率も6.5%と低いものであった。それでバンドギャップが2.04eVと大きいAlGaAsを窓側に用いたAlGaAs/GaAs構成のものが1991年に製作され、宇宙用太陽電池として実用化された。25.1%の変換効率が得られている。これはまずn-GaAs基板上に液体成長(LPE)法または金属有機化合物(MO)CVD法によってAlGaAs薄膜を析出し、pドーパントとしてZnをAlGaAsだけでなくGaAsにも拡散させてp-AlGaAs/p-GaAs/n-GaAsとしたものである。

Ⅲ‐Ⅴ族太陽電池の性能のいっそうの向上を図るため、分光感度特性の異なる2種のpn接合を積層したタンデム形太陽電池が研究されている。窓側のトップセルにはバンドギャップの大きいものを、また光吸収側のボトムセルにはバンドギャップの小さいセルを積み重ねたもので、短波長から長波長までの光の変換効率を高めるくふうがされている。アメリカの国立再生可能エネルギー研究所では、トップセルにGaInP(1.88eV)を用い、その下の低抵抗のp-/n-GaAsトンネル接合を介してボトムセルのGaAsを接合した構成のタンデム形太陽電池を作製し、29.5%の変換効率を得た。1996年にジャパンエナジーでもp-/n-GaAsトンネル接合のかわりにp+-AlInP/p+-GaInP/n+-GaInP/n+-AlInPダブルヘテロ構造を用いてZnドーパントの拡散を防止したタンデム形太陽電池を開発し、変換効率として世界最高の30.28%を達成している。

[浅野 満]

Ⅱ‐Ⅵ族化合物半導体太陽電池

太陽電池用のⅡ‐Ⅵ族化合物半導体にはZnS(3.58eV)、ZnSe(2.26eV)、ZnTe(2.26eV)、CdS(2.42eV)、CdSe(1.74eV)、CdTe(1.45eV)などがある。いずれも直接遷移形で吸収端以下の波長の光に対する吸収係数が大きく、キャリアの拡散距離が短いので薄膜で利用できる。これらのなかでCdTeのバンドギャップが太陽電池として適している。またⅡ‐Ⅵ族でp、n両方の半導体特性を示すのはCdTeのみであり、ホモ接合太陽電池はCdTeに限られる。しかしn-CdTe薄膜を作製するのが難しいため、窓材にバンドギャップの大きいほかのⅡ‐Ⅵ族を用いたヘテロ接合太陽電池とされることが多い。なかでもCdSの化学的性質がCdTeによく似ているため、n-CdS/p-CdTe構成のⅡ‐Ⅵ族太陽電池がよく研究されている。

歴史的には、1980年にアメリカのデラウェア大学でCdS/Cu2S太陽電池が開発された。これはCdS蒸着面に湿式置換法でCu2S層を付着させたもので、9.2%の変換効率が得られたが、性能劣化が大きく実用化されなかった。1990年(平成2)には松下電池工業でCdS/CdTe太陽電池がスクリーン印刷法で製作され、11.3%の変換効率が得られている。93年にはアメリカのサウス・フロリダ大学でMOCVD法と化学浴成長法でガラス/SnO2:F/CdS/CdTe/Hg-C構成の太陽電池が作製され、Ⅱ‐Ⅵ族として世界最高の15.8%という変換効率を得ている。

CdS/CdTeヘテロ接合形太陽電池のモジュールを大規模生産するために、ガラス基板のかわりに金属を用いる研究がテキサス大学とNASAルイス研究センターで行われている。とくにMo金属基板は軽量で破損強度が高く、耐久性も優れているので、In/ITO/CdS/CdTe/Cu-Te/Mo構成の太陽電池の開発を進めている。

[浅野 満]

Ⅰ‐Ⅲ‐Ⅵ2族化合物半導体太陽電池

Ⅰ‐Ⅲ‐Ⅵ2族化合物半導体でカルコパイライトCuFeS2(正方晶)と同じ結晶構造をもち、擬Ⅱ‐Ⅵ族とみなすことができるものが太陽電池用として研究されている。これらはカルコパイライト系半導体ともいわれ、CuInSe2(CISと略記。1.0~1.1eV)がよく研究されている。その他にCuInS2(1.55eV)、CuInTe2(0.96eV)、CuGaSe2(1.68eV)や、CISのInの一部をGaで置換したCuGa1-xInxSe2(CIGSと略記。1.1~1.7eV)などがある。直接遷移形で光吸収係数が大きく、厚さ数マイクロメートルで十分吸収でき、比較的安価であるので薄膜形太陽電池材料として使用できる。

CISは広い化学組成領域をもち、化学量論組成からのずれにより欠陥を導入することによって、単結晶同様の電気特性を付与することができる。そして操作の容易な電析法によって特性の優れた多結晶CIS薄膜を作製でき、CIGSも同様に共電析法によって薄膜化できる。また、CISではCu/In原子比を1以下より1以上に高めCu量を多くすると、n形からp形に特性を変えることができる。CdSはこのp-CISとpn接合により太陽電池を組み立てるときの理想的材料である。それはCdSは本来n形であり、バンドギャップが2.42eVと広く窓材に適し、CISとの格子整合性がよいからである。1999年にアメリカの国立再生可能エネルギー研究所では、このCdS/CIGS構成の太陽電池を試作し、変換効率として18.8%というCIGSを用いた太陽電池の最高記録を樹立した。その後、量産化を目ざして、成膜技術の開発とモジュールの高効率化、信頼性のさらなる向上が図られている。なお、カドミウムは環境負荷が大きいので、CdSのかわりにZnOやZnSeなどを用いる研究が進められているが、変換効率の低下は避けられないようである。

[浅野 満]

色素増感太陽電池

半導体の光励起を利用する光化学反応では、バンドギャップ以上のエネルギーをもつ光の照射が必要である。しかしn形半導体に色素を吸着させたとき、その伝導帯レベルよりも色素のLUMO(最低空軌道)エネルギーが高い場合、色素を光励起すると色素から半導体へ励起電子が移動するため、半導体を直接光励起できないような長波長の光も有効に利用することができる。この現象は色素増感とよばれている。1986年にドイツの化学者ゲリッシャーHeinz Gerischer(1919―94)とトリブッチHelmut Tributsch(1943― )はn形半導体の単結晶ZnOに色素としてローダミンBなどを吸着させ、光励起して光電流を取り出すことに初めて成功した。91年にはオリーガンBrian O'ReganとグレッツェルMichael Grätzelが比表面積の大きい多孔質n-TiO2電極上に色素としてルテニウムビピリジン錯体の誘導体を吸着させて、可視光を照射して高い効率で光電流を発生させるのに利用した。また励起色素から半導体へ電子が移動すると色素が酸化されるので、電解液中にレドックス系としてヨウ素(I2)/ヨウ化物イオン(I3-)を添加して色素をI3-イオンで還元再生し、対極でI2を再還元してI3-イオンの再生を図った。したがって電解液中のI2/I3-レドックス(酸化還元)系は見かけ上変化をなくすことができる。このようなシステムは色素増感太陽電池といわれ、色素増感特性を大幅に改善した研究者の名を冠してグレッツェル電池とよばれることが多い。

n-TiO2半導体電極は色素の吸着表面積をできるだけ大きくするとともに、入射光路を長くして変換効率を高くするためナノ多孔質薄膜とされる。この薄膜電極はTiO2ナノ粉末のペーストを用いるドクターブレイド法、チタンアルコキシドを用いるゾルゲル法、コロイド法、スプレイ熱分解法、静電スプレイ法などにより作製されている。

増感色素のルテニウム錯体としては、シス‐ジ(チオシアナト)‐N, N'‐ビス(2, 2'‐ビピリジル‐4, 4'‐ジカルボン酸)ルテニウム(Ⅱ)のRuL2(SCN)2が有名であるが、低コストでより高性能な増感色素の開発に関心が集まっている。酸化還元系にはメタノールに溶解したジメチルフェロセン°/ジメチルフェロセン+や、アルカリ水溶液のS2-/Sn2-系、Se-2/Sen-2系などがある。また新しい増感色素としてRuフェナントリロンやRuジケトナート、Ruなどの金属を含まないものではクマリン系、メロシアニン系などが、そして酸化物半導体材料にはTiO2のほか、Nb2O3、ZnO、SnO2、ZnO-SnO2複合材料などが研究されている。さらに溶液系電解質のかわりに常温溶融塩電解質を用いる研究や、全体を固体化して長期の安全性を高めるために、ゲル状電解質や導電性高分子電解質などが検討されている。

変換効率は一般に2~6%であるが、2000年にスウェーデンのウプサラ大学ではO2/Arガス中でTi金属を反応DCマグネトロンスパッタリング法によりナノ結晶TiO2薄膜を析出させ、RuL2(SCN)2を吸着後、4‐tert‐ブチルピリジン処理して、6.9%という大きな変換効率を得ることに成功している。

色素増感太陽電池は安価で変換効率も向上しており、将来Si太陽電池と十分競合できるようになるとされている。

[浅野 満]

有機半導体太陽電池

共役二重結合をもつ有機化合物では、分子内のπ(パイ)電子が自由電子的に挙動するので導電性があり、これらの有機半導体を用いる太陽電池が研究されている。有機分子や有機高分子などの有機半導体の場合、三次元的な結晶格子が形成されず、分子内や分子間の相互作用が大きく、また局部的に無秩序な構造も存在するため、バンド構造の計算は無機半導体より複雑である。そのため古典的なバンドモデルによって有機半導体の光起電力効果がごく定性的に理解されている。

有機半導体を用いる太陽電池には、ショットキー接合形とpnヘテロ接合形がある。前者は仕事関数の大きい金属(またはITO)上に有機p形半導体とIn(またはAl)コンタクト電極を順次析出させた構造である。また後者はガラス基板上にITO電極、有機n形半導体、有機p形半導体、Au(またはAg)電極を順次析出させたものが一般的で、ガラス基板側から太陽光を照射する。しかし前者は空気中における安定性に欠け、短絡電流密度が急減するので、後者がいっそうの変換効率の向上を目ざして精力的に研究されている。

代表的なp形の有機分子にはフタロシアニン、テトラフェニルホスフィンが、n形にはペリレンテトラカルボキシジイミド誘導体などがある。また有機高分子にはp形のオクチチオフェンやn形のポリフェニレンビニレンなどがある。

変換効率は1970年代では約10-5%であり、1990年になっても約0.5%に過ぎなかった。しかし2000年(平成12)には金沢大学工学部と日本触媒で、弱い電子ドナーの5, 10, 15, 20‐テトラ(2, 5‐ジメトキシフェニル)ポルフィリンアト亜鉛と弱い電子アクセプターの5, 10, 15‐トリフェニル‐20‐(3‐ピリジル)ポルフィリンからなるヘテロダイマー(HD)を作製し、これを電子アクセプターのペリレン‐3, 4, 9, 10‐テトラカルボキシ‐ビス‐ベンズイミダゾール(PV)と電子ドナーの3‐カルボキシメチル‐5[(3‐メチル‐(3H)‐ベンゾチアゾリジン)エチリジン]‐2‐オキソ‐4‐チアゾリジノン(MC)で挟み、Al/PV/HD/MC/Auの三層構造のものをつくり、共役有機半導体太陽電池の変換効率としてこれまで最高の3.51%を記録している。

さらに、有機無機ハイブリッド太陽電池が研究されている。2000年にフランスのルイ・パスツール大学などでは、ポリ(3‐メチルチオフェン)にPF6-をドープしたPMeT(PF6-)とSbをドープしたCdS(Sb)を用い、ITO/CdS(Sb)/PMeT(PF6-)/Au構成のものを組み立て、3.5%の変換効率を得ている。

有機半導体太陽電池を実用化するためには、有機半導体の導電率をよくして短絡電流密度を高め、またp形とn形のフェルミ準位差を広げて開放電圧を大きくし、変換効率を少なくとも5%以上に高めなければならないだろう。しかし原料が安価で製作コストも安いという利点があり、現行のシリコン太陽電池にかわって将来実用化していくものと期待されている。

[浅野 満]

カーボン系薄膜太陽電池

シリコンのかわりにアモルファスカーボンなどの光感度の高いカーボン系半導体薄膜を用いた太陽電池である。カーボン系材料は安価なものが多く、また環境に優しく、低温で製膜できるため、太陽電池のコストの低減が期待されている。そのため、1996年ごろから、グラファイトや天然資源の樟脳(しょうのう)C10H16O、フラーレンC60、2, 5‐ジメチル‐p‐ベンゾキノン(CH3)2C6H2O2および炭化水素ガスなどの炭素源を原料に用い、イオンビームスパッタリング法、熱分解法、パルスレーザー析出法、分子線エピタキシー法、プラズマCVD法などにより、シリコン基板上にアモルファスカーボン薄膜を析出させ、それらの半導体的性質を利用して、n-C/p-Si、p-C/n-Si、n-C/p-C/p-Siおよびp-C/n-C/n-Si構成などのカーボン系薄膜太陽電池の研究・開発が進められている。

2001年に中国の新疆(しんきょう)大学と清華大学では、n-Si(100)表面にメタン‐水素‐酸化ホウ素の混合ガスを用いるアーク放電プラズマCVD法によって、ホウ素ドープのp形アモルファスダイヤモンド状カーボン薄膜を析出させて、p-C/n-Si構成のカーボン系薄膜太陽電池を作成し、エネルギー変換効率としてこれまでで最高の7.9%を得た。中部大学と名古屋工業大学のグループでは、2002年(平成14)からNEDOの委託を受けて、シリコン基板を使用しない構成のp-C/i-C/n-C/透明導電膜/プラスチック基板よりなるフレキシブル(柔軟)なカーボン系薄膜太陽電池の開発を進めており、エネルギー変換効率を8%に向上させる研究を推進している。

[浅野 満]

『高村勉・佐藤祐一著『ユーザーのための電池読本』(1988・コロナ社)』▽『浜川圭弘・桑野幸徳編『太陽エネルギー工学――太陽電池』(1994・培風館)』▽『京セラソーラーエネルギー事業部編著『太陽エネルギーへの挑戦――太陽電池の時代がやってきた』(1994・清文社)』▽『桑野幸徳・中野昭一・岸靖雄・大西三千年著『太陽電池とその応用――エレクトロニクス製品から電力用発電まで』改訂版(1994・パワー社)』▽『西村昭義著『現代生活の必須アイテムを正しく活用するための電池の本』改訂版(1996・CQ出版)』▽『池田宏之助編著、武島源二・梅尾良之著『「図解」電池のはなし』(1996・日本実業出版社)』▽『山本重雄著『ソーラー電池のはなし』(1997・日刊工業新聞社)』▽『桑野幸徳・武岡明夫編著『太陽電池活用ガイドブック――こうして使う太陽電池』(1998・パワー社)』▽『浜川圭弘編著『太陽光発電 最新の技術とシステム』(2000・シーエムシー)』▽『電池便覧編集委員会編『電池便覧』(2001・丸善)』▽『山田興一・佐藤登監修『新エネルギー自動車の開発と材料』(2001・シーエムシー)』▽『小長井誠編著『薄膜太陽電池の基礎と応用――環境にやさしい太陽電池発電の新しい展開』(2001・オーム社)』▽『荒川裕則監修『色素増感太陽電池の最新技術』(2001・シーエムシー)』▽『山本重雄著『太陽電池システムのはなし』(2001・日刊工業新聞社)』▽『『二次電池の開発と材料』普及版(2002・シーエムシー)』▽『山田興一・小宮山宏著『太陽光発電工学――太陽電池の基礎からシステム評価まで』(2002・日経BP社)』

化学辞典 第2版 「太陽電池」の解説

太陽電池

タイヨウデンチ

solar cell

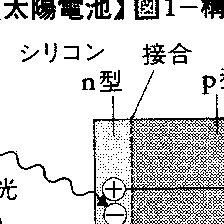

半導体のp-n接合を利用して,光電効果により日光のエネルギーを直接電気エネルギーに変換する電池で,1954年,アメリカのベル電話研究所のG.L. Pearson,C.S. Fuller,D.M. Chapinにより発明された.素子の構造は図に示すとおりで,径25 mm,厚さ0.5 mm 程度の半導体の表面から2 μm の深さのところにp-n接合がつくられている.材料はSiが用いられ,一般に,n型Siの表面からp型不純物を拡散してつくるが,逆にp型Siにn型不純物を拡散するものもある.実際には,このような素子を一つのパネルに並べ,さらにこれらのパネルを直列あるいは並列に接続して用いる.原理は次のとおりである.表面に,半導体の禁止帯幅以上のエネルギーをもつ光が当たると,光電効果により電子が伝導帯にたたきあげられ,正孔と伝導電子の対がつくられる.p-n接合近傍の伝導電子はn側へ,正孔はp側へ移動して,p側が正に,n側が負に帯電し,起電力を生じる.Siの場合,最大変換効率は20% 程度であるが,実際には多くの損失があり,10% 程度である.太陽電池は直流電源として直接使用できるが,夜間や悪天候のもとでは作動しないから,太陽電池の出力をアルカリ蓄電池などに充電して,常時電力を供給する使用法もある.低コスト太陽電池として,キャスト法などの急冷状態を用いた多結晶Siや,プラズマCVD法を用いてガラス基板に作製したアモルファスシリコン太陽電池などの研究が進み,一部では実用化が進められている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「太陽電池」の意味・わかりやすい解説

太陽電池【たいようでんち】

→関連項目ガリウムヒ(砒)素|ソーラーカー|太陽光発電|電池|発電|半導体|光電池

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「太陽電池」の意味・わかりやすい解説

太陽電池 (たいようでんち)

solar cells

solar battery

光電効果の一種である光起電力効果を応用し,起電力を発生させるもの。すなわち,光エネルギーを電気エネルギーに変換する素子の一つである。現状でのおもな材料としてはシリコン(ケイ素)結晶やヒ化ガリウムなどの化合物半導体,アモルファスシリコンなどが用いられている。太陽電池は人工衛星や灯台,僻地(へきち)での電源として1960年代から実用されているが,最近ではより大規模な地上での利用計画や宇宙空間での発電所構想もある。このために,コストの低減や変換効率,耐久性,耐放射線性などの研究開発が進められている。単結晶シリコンp-n接合を用いた素子の光電変換効率は約15%まで達しており,1m2に太陽電池を並べたとき,快晴日の日照で約100Wの電力が得られる。

執筆者:吉川 重夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

リフォーム用語集 「太陽電池」の解説

太陽電池(セル)

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「太陽電池」の意味・わかりやすい解説

太陽電池

たいようでんち

solar battery

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の太陽電池の言及

【光電効果】より

…p‐n接合の場合にはp側に正孔,n側に電子が集められ,外部に負荷を接続するとp側からn側に向けて電流が流れる。この効果を利用して太陽電池が作られている。太陽電池は光のエネルギーを電気エネルギーに変換する素子で,代表的なものにSiのp‐n接合を用いた太陽電池がある。…

※「太陽電池」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...