精選版 日本国語大辞典 「文箱」の意味・読み・例文・類語

ふ‐ばこ【文箱・笈】

- 〘 名詞 〙 ( 「ふみばこ(文箱)」の変化した語 )

- ① 書状などを入れておく箱。また、書状を入れて持ち運ぶ小箱。状箱。

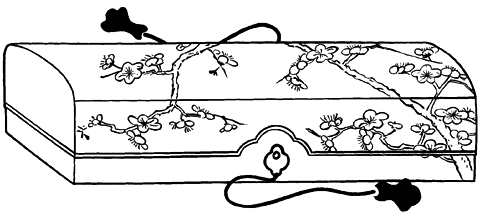

文箱①〈友禅ひいながた〉

文箱①〈友禅ひいながた〉- [初出の実例]「今まで巻きて、ふはこに入れてありとなんいふなる」(出典:伊勢物語(10C前)一〇七)

- ② ( 笈 ) 書物を入れて、になって運ぶ箱。きゅう。〔書言字考節用集(1717)〕

文箱の語誌

平安時代初期のフミバコが、音便化してフム(ン)バコとなるが、①の挙例の「ふはこ」は実際の発音でフンバコであったか、フバコであったかは分からない。「日葡辞書」には「Fubaco(フバコ)」とあるから、中世には表記どおりフバコと訓まれることがあったらしい。しかし、江戸時代には古いフミバコの形が一般に使われた。

ふみ‐ばこ【文箱・笈】

ふん‐ばこ【文箱】

- 〘 名詞 〙 ( 「ふむばこ」とも表記 ) 「ふみばこ(文箱)」の変化した語。

- [初出の実例]「石の凾(フムハコ)にして古文孝経、廿二章を得たり」(出典:古文孝経建久六年点(1195)序)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「文箱」の意味・わかりやすい解説

世界大百科事典(旧版)内の文箱の言及

【手紙】より

…江戸後期に始まった。 文箱(ふばこ)本来は折りたたみ,あるいは巻いた手紙を簡単に封じ,漆塗りの文箱に収め,環付の紐を結び,機密を要するものは結び目を紙で巻きとめ,封印をした。遠方へは雨水の難をおそれ油紙などで包んだようである。…

【箱】より

…蓋裏に入念な装飾が施されるのはこのためでもある。ほかに文書類をはこぶ文箱(ふばこ),天皇からの公文書を納める綸旨箱,天皇に差し出す文書をいれる覧箱,上表箱があった。これらは公家の生活を中心に用いられたが,やがて武家にもとりいれられ,さらに簡略化されながら庶民生活に用いられるようになった。…

【文房具】より

…さらに,日本独自の文具も生まれ,平安時代に始まる硯箱には工芸品として優れたものが多数残っている。文書を入れて運ぶための文箱(ふばこ)も日本で独自の発達をとげた(箱)。 西洋の場合,書く文字が単純ということもあって,小さな字を書く硬い筆記具が発達し,ペン,鉛筆,万年筆などが開発された。…

【本箱】より

…室内用としては厨子が使われていた。このほか〈ふみばこ(文箱,笈)〉といって紐をつけ,背負って運ぶ本箱もあった。中国から入ってきたもので元来は実用的なものであったが,日本では沈(じん)などの銘木で作り,趣味的,愛玩的に用いたようである。…

※「文箱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...