うで‐ぬき【腕貫】

- 〘 名詞 〙

- ① 二の腕にはめる環状の装飾品。絹帛(きぬはく)などで作り、腕守(うでまもり)などを入れた。〔改正増補和英語林集成(1886)〕

- ② 刀剣の付属品。刀の柄を握った時、手から離れないように、柄頭(つかがしら)または鍔(つば)にとりつけた革緒。手首に通す際にしめる責金(せめがね)を配備する。儀仗(ぎじょう)の太刀は装飾として先端に露(つゆ)をつけ、藍または黒の革や糸紐でつくる。

- [初出の実例]「太刀箱〈略〉中に鑓・うてぬき・太刀在レ之」(出典:北野社家日記‐明応二年(1493)八月七日)

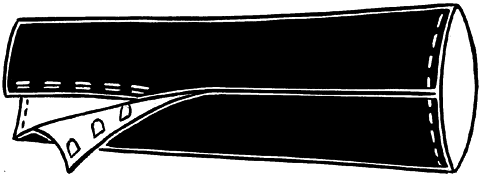

- ③ 手首から肘までの腕を包む、筒形の布。手首の所で鞐(こはぜ)掛けにしたものもある。袖口の汚れを防ぎ、また汗の流出をとめたり、日光や虫や外傷を防ぐ。僧侶は竹や籐で編んだものを使う。〔随筆・守貞漫稿(1837‐53)〕

腕貫③〈守貞漫稿〉

- ④ 槍の石突きの所にある穴。

- ⑤ 鞭(むち)の部分の名。腕首に通す、鞭の柄の端につけたひもの輪。貫入(ぬきいれ)。

- ⑥ =うでぶくろ(腕袋)

- ⑦ =うでごう(腕香)①〔日葡辞書(1603‐04)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

腕貫 (うでぬき)

腕の肘(ひじ)上部から手首の間を保護し,汚れを防ぐために着ける筒形の布。起源は古く,奈良時代に東大寺の写経生が用いていた,紐でつないだ絁(あしぎぬ)製の腕貫が正倉院御物で知られる。江戸時代の《守貞漫稿》によれば,上に紐をつけて背で左右を結び合わせ,〈表紺裡浅木等の木綿製也,文政の末天保初比,京坂の工夫及び商家の丁稚等〉がこれを用いていたとあるが,江戸では少なかったらしい。また僧侶は竹や籐で筒形に編んだものを今なお用いている。しかし多くは農山漁業,土木,建築作業,事務等に用いられる。上部に紐をつけて腕に巻きつけ,手首のところはこはぜがけにするが,近年は上部のみゴム入り,上下ともゴム入りのものが多い。材料は紺木綿や黒の綿繻子(しゆす)が主であったが,最近は化学繊維のものも多く,腕カバーと呼ばれている。

執筆者:日浅 治枝子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

腕貫

うでぬき

手首から肘(ひじ)の間を保護し、腕の活動をしやすくするために用いられた。てぬき、ゆがけ、こてともいう。形態は合わせ形と筒形があり、合わせ形のものは腕に巻いて、紐(ひも)またはこはぜで留め、筒形のものは腕を通して、上部についた1本の紐で首からつる。紺木綿製であるが、特殊のものとして白または肉色の薄絹製もある。現在も農民、漁民、鳶職(とびしょく)、土木作業員などが用いている。また事務用として袖口(そでぐち)の汚れ防止に用いるカバーも腕貫という。

[岡野和子]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

腕貫③〈守貞漫稿〉

腕貫③〈守貞漫稿〉