精選版 日本国語大辞典 「太刀」の意味・読み・例文・類語

たち【太刀・大刀】

- 〘 名詞 〙

- ① 長大な刀の総称。短小の「かたな」に対していう。

- [初出の実例]「や雲立つ 出雲梟師(たける)が 佩ける多知(タチ) 黒葛(つづら)多巻(さはま)き さ身無しにあはれ」(出典:日本書紀(720)崇神六〇年七月・歌謡)

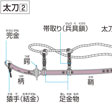

- ② 刃を下に向けて腰につり下げる長大な刀の称。刃を上に向けて帯に差す「かたな」に対していう。儀仗の太刀、兵仗の太刀それぞれに各種類がある。

太刀②〈兵仗の太刀〉

太刀②〈兵仗の太刀〉- [初出の実例]「たちを抜き、きらめかして、かたはしより追ひはらひて」(出典:宇津保物語(970‐999頃)あて宮)

- 「我は元来太刀も刀も持ず、只人の太刀を我物と憑(たのみ)たるに」(出典:太平記(14C後)二)

- ③ 「たちうお(太刀魚)」の略。〔弘治二年本節用集(1556)〕

太刀の語誌

( 1 )「十巻本和名抄‐五」の記載によると、「たち」は片刃の大刀、「かたな」は片刃の小刀、「つるぎ」は両刃のものを指したらしいが、上代では、「たち」は両刃・片刃にかかわらず長刀を総称していったらしい。

( 2 )平安時代以降、反刀(そりがたな)が用いられるようになるとともに、「たち」は「大刀」から「太刀」と書かれるようになり、さらに近世以降は、刃を上にして帯にさす打刀(うちがたな)が流布し、その二腰を大刀・小刀と称したので、それとの混同を防ぐため、「たち」は太刀と書くのが慣例になった。

( 3 )現在、古墳時代以後、奈良時代までの直刀(ちょくとう)を「大刀」、平安以降の反刀(そりがたな)を「太刀」と書いて区別している。

改訂新版 世界大百科事典 「太刀」の意味・わかりやすい解説

太刀 (たち)

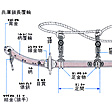

鞘(さや)に足金物(あしがなもの)を設け,帯取(おびとり)の緒をつけて,刃を下に向けて腰につるすのを太刀の特色とする。奈良時代から平安時代の初期には大刀または横刀と書いて〈たち〉と読ませ,後世は太刀と書くのが常である。太刀身も作銘(さくめい)は佩表(はきおもて)に入れるのを常とするから,外装がなくとも,刃を上に向けて腰に差す打刀(うちがたな)の類とは容易に識別することができる。太刀の種類は礼典用の儀仗(ぎじよう)と軍陣用の兵仗(ひようじよう)に大別されるが,つねに新様式の発達にともなって,軍陣用も旧様式は形式的となり,儀仗化している。古く古墳出土の遺品は,把(柄)頭(つかがしら)に手だまりを大きくこしらえるのを特色とし,頭椎(かぶつち)といって柄頭を立体的に大きくふくらませたものと,環(鐶)頭(かんとう)といって環としたものと,方頭,円頭,圭頭などに分けられる。奈良時代には柄に鮫皮(さめかわ)をきせて鞘に漆を塗り,金銀飾の長金物(なががなもの)を入れた唐大刀(からだち)とその略式である唐様(からよう)の大刀が行われ,平安時代になると唐大刀は飾太刀(かざだち)とよばれて儀仗の最高級となり,その略式は細太刀とよばれて帯剣を許された公卿の儀仗となった。兵仗は柄を毛抜形にすかしたのが特色で,衛府(えふ)の武官の常用として衛府(よう)の太刀といい,公卿も非常の際の実用としてこれを野太刀(のだち)ともいった。また儀仗用の太刀の緒の平緒(ひらお)に対して,兵仗用は革緒(かわお)を用いるので革緒の太刀ともいった。鎌倉時代になって武士は柄,鞘,金具をすべて黒塗りとした黒漆(こくしつ)の太刀,その足金物だけを銀とした足白(あしじろ)の太刀,柄,鞘にかけて覆輪(ふくりん)をかけた長(なが)覆輪の太刀,兵具(ひようぐ)用の鋂(くさり)を使用した兵具鋂の太刀,薄金(うすがね)をらせんに巻いた蛭巻(ひるまき)の太刀,籐(とう)を巻いた籐巻の太刀などを用いて,衛府の太刀はまったく儀仗化した。室町時代になると革包(かわつつみ)や錦包として,柄と足金物の部分を糸巻とするのが流行して,兵具鋂は儀仗化した。室町時代の末期になると,打刀が太刀にかわってさかんになり,蒔絵(まきえ)の糸巻の太刀は,贈答用として儀礼化した。

執筆者:鈴木 敬三 太刀の中身,すなわち日本刀の一種類として単独に太刀という場合は,2尺(約60cm)以上の長さのものをいう。刃を下にして佩用(はいよう)するため,その外側となる面(佩表)に銘を切るのを通例としている。一般に太刀は反りが高く,2尺5寸前後の長さが多いが,2尺以下のものは小太刀,3尺以上のものを大太刀とよんだ。原則として太刀は鎌倉末期に始まり,室町初期まで用いられ,中期以後は打刀が主流となる。

→装剣金具 →日本刀

執筆者:原田 一敏

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「太刀」の意味・わかりやすい解説

太刀

たち

日本刀の一様式。身につける場合、鞘(さや)に設けた2個の足金物(あしがなもの)につけた帯取(おびどり)の緒(お)で腰に吊(つ)るし、このとき一般に刃が下向きになるのが特色で、刃を上にして腰帯に直接差す後世の刀(打刀(うちがたな))と相違する。太刀は刃長60センチメートル(2尺)を超え、通常は70センチメートル(2尺3寸)以上のものが多いが、60センチメートル前後のものを小太刀(こだち)、とくに寸法の長いものを大(おお)太刀という。また太刀は一般に元で大きく反り、刀身の先端の幅が元幅より著しく狭い湾刀(わんとう)形をしているが、日本刀の鎬造(しのぎづくり)湾刀の太刀様式が完成したのは平安中期ごろと推定されており、それ以前の古墳時代、奈良、平安初期を通じて用いられた直刀(ちょくとう)に対しては「大刀(たち)」の文字が用いられる。なお太刀とは元来は刀身の入った刀装を称したのであるが、現在では刀身そのものをいい、刀装に対しては太刀拵(ごしらえ)とよぶ場合が多い。

太刀は大別して儀式・典礼用の儀仗(ぎじょう)と、戦陣用の兵仗(ひょうじょう)に区別される。儀仗には飾剣(かざたち)、細太刀(細剣)、衛府(えふ)太刀、野剣(のだち)などがあり、金銀鈿荘(でんそう)飾剣、樋螺鈿(ひらでん)細剣、毛抜形(けぬきがた)衛府太刀、平文(ひょうもん)野剣などと呼称される。武家などが一般に用いた兵仗には黒漆(こくしつ)太刀がもっとも多く、金具まで黒く塗った黒造(くろづくり)太刀もある。ほかに柄(つか)と鞘の一部分(渡巻(わたりまき))を組糸で巻いて仕上げた糸巻太刀も多くみられ、梨地(なしじ)や沃懸(いかけ)地の鞘塗のものは、金梨地家紋蒔絵(まきえ)糸巻太刀、沃懸地螺鈿糸巻太刀などとよばれる。兵庫鎖太刀は兵仗であったが、鎌倉後期になるともっぱら社寺への奉納用となっている。室町中期(15世紀)になると、従来の騎馬戦から徒歩(かち)集団戦へと戦闘形式が変わるにつれて打刀が発達し、太刀は日本刀の主流の座を去った。

[小笠原信夫]

百科事典マイペディア 「太刀」の意味・わかりやすい解説

太刀【たち】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

防府市歴史用語集 「太刀」の解説

太刀

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「太刀」の意味・わかりやすい解説

太刀

たち

「刀」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の太刀の言及

【大刀】より

…しかし,一方では大刀と書いて〈つるぎ〉と読むこともあって,記紀では大刀と剣との形の区別は厳密でない。また,古墳時代から奈良時代までの,主として直刀に属するものを〈大刀〉と書き,平安時代以降の外反り(そとぞり)刀を〈太刀〉の文字であらわすのが習慣であるが,考古学用語としては,古墳時代の内反りの素環頭(そかんとう)大刀も,便宜上〈大刀〉と書いている。あるいは,刃を下向きにして腰に下げるものを〈たち〉とし,刃を上向きにして帯に差すものを〈かたな〉と呼ぶと説明するが,4~5世紀の大刀の佩用方法は明確でないから,これは6~8世紀の大刀と後世の日本刀との相違を述べたものにすぎない。…

【日本刀】より

…剣の場合は長さは切先から区までの距離,また,左右相称形なので反りはない。〈太刀(たち)〉〈刀〉〈脇指(わきざし)〉〈短刀〉などの種別は上記の長さの相違によっている。すなわち長さが2尺以上あるのが太刀と刀,1尺以下のものが短刀,その中間のものが脇指である。…

※「太刀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...