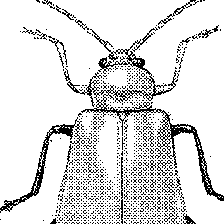

ウリハムシ

Aulacophora femoralis

甲虫目ハムシ科に属し,ウリ類の害虫として知られる。別名ウリバエ。成虫は背面が橙黄色で,腹部は黒色。胸部に深い横溝がある。体長約7mm。本州以南に広く分布し,朝鮮半島,中国,インドなどにも生息する。成虫は4月ごろから出現し,ウリ類の葉をまるく輪のように食べる。5~8月に土中浅く産卵。幼虫はウリ類の根を食害する。幼虫のからだは白色,円筒形で細長い。胸脚を有し,腹部末端節の背面に環状の点刻を密に有する。十分成長したものは約10mm。土中で蛹化(ようか)し,夏から秋にかけて成虫となって出現する。1年に1世代で,枯葉の下や土中に潜って越冬する。同ウリハムシモドキAtrachya menetriesiの成虫は本種より小さく,体長約5.5mm。からだは淡黄褐色で上翅の両側から後方にかけて褐色または黒色を帯びる。ダイズ,クローバーなどの葉を成虫,幼虫とも食べるため害虫として知られる。

執筆者:林 長閑

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ウリハムシ

うりはむし / 瓜金花虫

[学] Aulacophora femoralis

昆虫綱甲虫目ハムシ科に属する昆虫。本州、四国、九州、南西諸島および台湾、朝鮮半島に広く分布しており、ウリ類の害虫。体長7~8ミリメートル。橙黄(とうおう)色で、後胸と腹部、中肢(ちゅうし)と後肢は黒い。前胸背には深い横溝があり、上ばねは少し後方が広い。成虫は4~5月ごろから現れ、葉を食べて網目のようにする。よく飛ぶのでウリバエという異名がある。卵は土中のウリの根のあたりに産み付けられ、幼虫は根に食い入って加害する。蛹(さなぎ)になるのも土中で、成虫になって越冬する。この際、石垣のすきまや草の根ぎわなどに集まることが多い。琉球(りゅうきゅう)諸島の個体は一般に赤みが強いが、よく似た体色でやや大形のフタイロウリハムシA. bicolorもいる。

[中根猛彦]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ウリハムシ

学名:Aulacophora indica

種名 / ウリハムシ

目名科名 / コウチュウ目|ハムシ科

解説 / 成虫で越冬します。

体の大きさ / 5~7mm

分布 / 本州~南西諸島

成虫出現期 / 4~6月、8~11月

幼虫の食べ物 / ウリ類

出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報

Sponserd by

ウリハムシ

Aulacophora femoralis

鞘翅目ハムシ科。体長7~8mm。ウリバエともいう。体は橙黄色で,後胸,腹部,中・後肢は暗色を帯びる。触角は糸状。頭部の両眼間に横溝があり,前胸背中央には深い横溝がある。ウリ類の大害虫で,成虫は葉を食べ,幼虫は地中で根を食べる。北海道を除く日本全土,朝鮮に分布する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

ウリハムシ

ハムシ科の甲虫の一種。体長8mm内外,橙黄色。ウリ類の害虫で成虫は葉,幼虫は土中の根を食べる。年1回夏に発生し,成虫で越冬する。本州以南,朝鮮半島,中国,台湾に分布。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by