精選版 日本国語大辞典 「甲虫」の意味・読み・例文・類語

こう‐ちゅうカフ‥【甲虫】

- 〘 名詞 〙 コウチュウ(鞘翅)目に属する昆虫の総称。体形は円形、卵形、円筒形などで、大きさや体色は種類によって異なる。前ばねが厚くて堅いのが特徴で、体も堅い外皮につつまれる。後ろばねは膜状で静止のさいには前ばねの下に隠される。一般に口器の大あごが発達し、物をかむのに適する。全世界に三五万種、日本では約一万種が知られ、カブトムシ・カミキリムシ・コガネムシ・テントウムシなど種類はきわめて多い。甲虫類。鞘翅(しょうし)類。〔動物小学(1881)〕

改訂新版 世界大百科事典 「甲虫」の意味・わかりやすい解説

甲虫 (こうちゅう)

甲虫目(鞘翅(しようし)目)に属する昆虫の総称。この名は学名のColeoptera,英名のbeetle,ドイツ名のKäferに対して,明治時代に甲翅虫と訳されたものから甲虫となった。また上翅(前翅)が鞘状となって背面を覆うことから,専門語として鞘翅目(鞘翅類)と呼ばれるようになった。甲虫は昆虫界最大のグループ(目)で既知種の約4割を占め,世界から約30万種,日本から8000種あまりが知られる。小さいものは0.3mmにみたないが,大きいものは10cmを超える。

甲虫は卵から,幼虫,さなぎの時期を経て成虫となる完全変態の昆虫であるが,その生活圏は高山,砂漠,海浜,洞窟,地中にまで及び,形態,生態は生活や環境に適応してさまざまに進化している。甲虫のもっとも古い化石は二畳紀の地層から発見されている。祖先をヘビトンボ,ラクダムシなどの脈翅類とする説と,ゴキブリ類とする説があるが,この時代に出現したナガヒラタムシ類の化石が脈翅類と甲虫類の中間を示すこと,現生のヘビトンボと甲虫のミズスマシの幼虫が類似することなどによって前者の説が支持されている。

分類

甲虫は百数十の科に分類されているが,始原亜目,食肉亜目,粘食亜目,多食亜目に大別される。始原亜目Archostemataにはナガヒラタムシ科,チビナガヒラタムシ科が含められ,原始的な形態を多く維持していると考えられている。成虫,幼虫ともに陸生で,幼虫は朽木を食する。食肉亜目Adephagaにはセスジムシ科,ハンミョウ科,オサムシ科,ゴミムシ科,ゲンゴロウ科,ミズスマシ科などが含められる。成虫,幼虫ともに主として食肉性で昆虫を含む小動物を捕食する。陸生と水生がいる。粘食亜目Myxophagaはケシマルムシ科,デオミズムシ科を含む小さな亜目。主として水辺に生息し,藻類を食すると考えられている。多食亜目Polyphagaはもっとも大きなグループで,甲虫の多くの科がこの亜目に属する。ガムシ科,エンマムシ科,シデムシ科,ハネカクシ科,クワガタムシ科,コガネムシ科,ドロムシ科,タマムシ科,コメツキムシ科,ホタル科,カツオブシムシ科,カッコウムシ科,ケシキスイ科,ヒラタムシ科,オオキノコムシ科,テントウムシ科,ゴミムシダマシ科,クチキムシ科,ハナノミ科,カミキリムシ科,ハムシ科,ゾウムシ科,キクイムシ科などが含められる。生息場所や食物も多岐にわたるが主として陸生である。

形態と機能

甲虫の口器は成虫,幼虫ともに上唇,大腮(だいさい)(大あご),小腮(小あご),下唇からなるが,大腮は成虫,幼虫ともにそしゃくに適している。しかしクワガタムシ類の成虫の雄に見られるように,角のように長く突出し食物をかむ本来の機能が失われているものもある。樹液をなめるカブトムシ成虫などでは大腮は退化している。オサムシ類,ゲンゴロウ類,ホタル類などの幼虫の大腮は鎌状で鋭くとがった先端を餌物に突き刺し,消化液を分泌して摂食する。コガネムシ類,クワガタムシ類などの幼虫は大腮基部(臼状部)が発達しており,食物をかみ砕くのに適している。またタマムシ類,カミキリムシ類,ゾウムシ類,キクイムシ類などの幼虫では大腮の先端が木をかじりとるのにつごうのよい形となっている。ゾウムシ類の成虫は口器が長く突出する(口吻(こうふん))が,この形態は産卵のために果実,種子などに穴を開けるのにもっとも適する。

成虫には複眼のほか,1~2個の単眼を有する種類がある。洞窟に生息するメクラチビゴミムシ類,地下水から発見されるムカシゲンゴロウなどは複眼が退化することで知られる。幼虫は基本的には頭部の各側面に6個の単眼を有するが,種類によって数が減じたり,まったく欠くものが少なくない。とくに土の中や木の中で成育するものは退化している。成虫の触角は通常11節であるが,その形態は種類によって糸状,数珠状,球桿(きゆうかん)状,のこぎり状,櫛(くし)状,扇状などに変化する。幼虫の触角は成虫に比して短く3~4節からなるものが多い。

成虫は静止時には左右の上翅が背面であわさり,その下に後翅をたたみ込んでいるが,原始的な甲虫のチビナガヒラタムシでは巻き込んでいる。飛翔(ひしよう)はたたみ込まれた後翅をのばして,その羽ばたきによって行う。上翅はハネカクシ類に見られるようにしばしば短くなるが,このことは腹部を自由に上下に動かせる有利さをもつ。またオサムシ類に見られるように地上生活のものでは後翅が退化する。ホタル類の雌には翅をまったく欠くものが知られている。

胸脚は成虫,幼虫ともに基節,転節,脛節(けいせつ),跗節(ふせつ),つめからなる。幼虫の多くは跗節とつめが融合して跗爪節(ふきせつ)となるが,それをつめとも呼ぶ。食肉亜目の幼虫は跗節とつめが関節で分かれており,脚全体も細長くすばやく歩行することができる。体型はやや細長い三葉虫型となる。一方,木や草の茎の中などで育つタマムシ類,カミキリムシ類,ゾウムシ類には胸脚が退化するものが多い。体型も円筒形に近くなる。孔道の中で生活するホソエンマムシ類,カミキリムシ類,コクヌスト類,カッコウムシ類などの幼虫では腹節に移動を助けるための隆起をもつものが多い。なお,ホソエンマムシ類,コクヌスト類,カッコウムシ類などは木に穿孔(せんこう)する昆虫の天敵として潜り込む。枯木の樹皮下で生活するヒラタムシ類などは幼虫も成虫と同様に扁平である。成虫の腹部は9節からなるが,基部の1~2節が退化し,第2節または第3節から認められる。また通常は末端の2節が縮小し体内に収められている。このため腹節を数えるときは,第2節または第3節を第1節として数えることが多い。幼虫の腹部は8~10節からなる。第9節に1対の尾突起をもつものが少なくない。ハネカクシ類,エンマムシ類などでは尾突起に2~3関節を有する。甲虫の幼虫で,鱗翅目や膜翅目のハバチ類に見られるような腹脚を有するものは通常見られない。しかし葉上で生活するハムシ類,テントウムシ類の幼虫に見られるように肛門部が突出し,吸盤の働きをするものは少なくない。気門は水生の幼虫ではしばしばえらとなる。雌雄による形態の相違は,雄において大腮が発達する,頭部や胸部に角が生ずる,触角が長くなったり,あるいは櫛状となるなどの顕著な特徴が見られる場合が少なくない。

生殖

甲虫は完全変態をし,卵,幼虫,さなぎを経て成虫になる。交尾は飛行中に行われることはほとんどなく,生息場所や食物の上でのことが多い。ゾウムシ類にはヤサイゾウムシのように雄が発見されないものがいるが,いずれも単為生殖を行う。チビナガヒラタムシはきわめて特殊な生殖を行うことで知られる。朽木に生息する本種の無脚幼虫は幼虫形態のままで成熟し,移動力のある有脚幼虫を卵胎生する。有脚幼虫はすべて雌で脱皮後に無脚幼虫となる。雄は無脚幼虫から卵として産み出される。また無脚幼虫にはさなぎを経て成虫となる個体もある。日本から本種の雄の成虫は発見されていない。

甲虫の産卵数は種類によって異なるが,ハナバチの巣に寄生するツチハンミョウは約5000個を土中に産みつける。雌の腹部は異常に発達した1対の卵巣で著しく肥満する。このように卵が多いのは運よくハナバチによって巣へ運ばれる確率がきわめて乏しいからであろう。カブトムシは約30個を腐植土に産みつけるが,この数は他の甲虫に比して少ない。成虫の多くは幼虫の食物となるもの(葉,茎,花,果実,種子,菌類,発酵や腐敗した動植物,枯木や朽木など)に産卵する。甲虫には卵やさなぎで越冬するものが少なく,成虫や幼虫で越冬するものが多い。卵から成虫までの期間はオサムシ類のように食肉性のものの多くは2ヵ月前後で短い。タマムシ類など木に穿孔するものでは3年以上を要するものがある。しかし2年以上に及ぶものの多くは環境によって幼虫期間に著しい差を生ずる。脱皮回数はコガネムシ類では通常3回目の脱皮でさなぎとなるが(3齢が終齢),カツオブシムシ類のように環境によって脱皮回数が一定でないものも少なくない。ハムシ類,テントウムシ類などでは葉に尾端をはりつけて蛹化(ようか)するものが知られるが,土に潜るものや土中生活のものはまわりをかためて蛹室をつくる。水生甲虫の幼虫もすべて陸に上がって土中で蛹化する。シバンムシ類などは糞を粘液でつづって繭をつくる。またタコゾウ類は葉上に糸で粗末な繭をつくる。

生態

甲虫の生活は多様である。ヒゲブトアリヅカムシ類のようにアリと共生するもの,マメハンミョウ類の幼虫のようにバッタの卵塊に寄生するもの,オオハナノミ類のようにスズメバチ類の幼虫に寄生するものも知られる。寄生生活をするツチハンミョウ類,マメハンミョウ類は過変態をすることでも知られる。糞球をつくるダイコクコガネ類,ゆりかごをつくるオトシブミ類などのほか,成虫によって養育される幼虫も知られる。クロツヤムシ類の幼虫は成虫とともに朽木中で生活し,成虫がかみ砕いた朽木を食べて育つ。またキクイムシ類の中でも進化したグループは孔道にアンブロシア菌を繁殖させ幼虫の食物とすることが知られる。

ゾウムシ科は約6万種が知られ甲虫の中ではもっとも大きなグループであるが,種子植物のさまざまな部分を食することから,ハムシ類,カミキリムシ類,マメゾウムシ類などとともに種子植物の繁栄に伴って種類や食性に分化を遂げたものと考えられる。

甲虫の天敵としては捕食性甲虫のほか,ヤドリバチ,ヤドリバエ,ダニ,鳥を含む食虫性動物,菌などがあげられる。甲虫が天敵から身を守るための手段としては,保護色,擬態,擬死などのほか,ノミハムシ類のように跳ねて逃げるものがある。擬死は多くの成虫に見られる習性である。ハムシ類やテントウムシ類には擬死とともに体や脚の関節から苦みと臭気のある液を分泌するものが多い。またゴミムシ類にはミイデラゴミムシ(ヘッピリムシ)のように肛門から酸性の液を霧状に噴射するものが知られる。ハムシ類にはイネドロオイムシのように自分の排泄物を背中にのせたり,ムシクソハムシ類のように糞のケースに身を潜めているものが少なくないが,いずれも乾燥を防ぎ,天敵の目をごまかすのに役だっていると思われる。またカタゾウムシ類は,その名のように著しく堅い外骨格が身を守る。

人間との関係

人間と甲虫の関係も深い。農林害虫,乾材害虫,食品害虫,衣類害虫,毒虫,益虫,さらにカブトムシのような愛玩動物などもある。毒虫としてはカンタリジンをもつマメハンミョウ類,ペデリンをもつアオバアリガタハネカクシがあげられる。益虫としてはイセリヤカイガラムシの天敵としてオーストラリアから移入されたベダリヤテントウが著名である。

執筆者:林 長閑

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「甲虫」の意味・わかりやすい解説

甲虫

こうちゅう

beetles

昆虫綱甲虫目(鞘翅類(しょうしるい))Coleopteraに属する動物の総称。この類は昆虫類のみならず動物全体のなかでももっとも多数の種類が知られている大群である。現在およそ30万種が記録されており、極地を除く世界各地に分布し、日本からも約8000種が知られる。

[中根猛彦]

形態

甲虫の一般的な特徴は、前ばねが肥厚し硬くなって上ばねまたは翅鞘(ししょう)(さやばね)とよばれ、普通、左右が背面の正中線であわさって後体部背面を覆い、膜質の後ろばねがその下に収められること、口器が普通かむのに適し、大あごの発達が一般によいこと、前胸が大きくて後体部に密着せず、動かせることと、中胸が小さいことなどがあげられる。しかし、形はきわめて変化に富み、なかには前ばねが退化して小片になったり、例外的なものもある。全形は、ほぼ円形や球形のものから、細長い棒状や板状、ひょうたん形、さらに突起や棘(とげ)のあるものなどがある。色は黒色、または黄褐色から褐色が多いが、美しい金属色のものも少なくなく、赤、黄、緑などの種類、紋様のあるもの、毛で斑紋(はんもん)ができているものもある。

[中根猛彦]

発生

卵は球形のこともあるが、卵形から長楕円(ちょうだえん)形か紡錘形が多く、ゼリービーンズ状に曲がったものもある。ゲンゴロウの卵は細長く1センチメートルに達する。雌1匹の産卵数は2、3個から数千のものまである。産卵場所は幼虫の食物になる植物上や餌(えさ)のそばが多いが、地中や植物内に産み込むこともある。また、ダイコクコガネやモンシデムシのように地中に糞球(ふんきゅう)や肉塊を埋めて産卵し、番をするもの、一部のハムシのように卵を糞や分泌物で覆うもの、ガムシのように糸を出して卵嚢(らんのう)をつくるものなどがある。幼虫はナガコムシ形かウジムシ形であるが、ゾウムシなど脚(あし)の退化したもの、脱皮するごとに体形の変わるオオハナノミ、ツチハンミョウなど過変態をするものもある。蛹(さなぎ)は普通、裸蛹(らよう)で、大あごに関節がなく、はねや脚が体から離れており、植物中、地中などに蛹室をつくるものが多く、ある種のゾウムシのように繭を紡ぐものや、テントウムシのように幼虫の皮の中で蛹になるものもある。羽化した成虫は、クワガタムシなど蛹室に数か月もとどまることがある。

[中根猛彦]

生態

甲虫は一部を除いて目だたない生活をしているものが多いが、すむ場所やすみ方もさまざまである。地面にいるものも、野山の石や倒木の下、落ち葉や腐植土の中にいるものから、海岸の干潮線、洞穴内、アリやシロアリの巣内にすむものなどあって、落ち葉や腐植質を食べるもの、ほかの小動物を捕食するもの、動物の死体、糞に集まるものなどがある。植物上で生活するものにも、ハムシ、ゾウムシなど草木の葉、茎、材、根を食べるもの、花や樹液に集まるものがあり、農林業や園芸の害虫とされるものも多い。また、枯れ木や朽ち木の皮下や材の中にすむものも多数知られており、諸種のキノコにみられる種数も少なくない。さらに、以上の自然物を食する生活から、人間の収穫・加工したものに移り、貯蔵穀類、かつお節、干し魚などの食品、毛織物、生薬(しょうやく)、家具、家材、標本などを害するものも甲虫が多く、ゴム管や鉛管に孔(あな)をあけるものさえある。このほか水中の生活をするものにゲンゴロウ、ミズスマシ、ガムシなどがあり、食性も肉食と草食とあり、少数であるが海水にいる種類もある。寄生性のものではビーバーにつくプラティプシラス属Platypsyllus、幼虫がハチにつくオオハナノミなどがあり、幼虫がバッタの卵を食べるマメハンミョウもある。

[中根猛彦]

分類

甲虫は大別して次の4亜目、つまり(1)食肉亜目、(2)始原亜目、(3)粘食亜目、(4)多食亜目に分けられるが、(2)(3)の亜目は少数の種類を含み、ほとんどの種類は(1)(4)の亜目に属する。

(1)食肉亜目 後肢(こうし)の基節が後胸板と合着し、第1腹節を中央で二分し、腹節は普通6節あり、第1~3節は合着している。前胸の背板は側縁から下面へ折れ曲がり、前胸側板との間に会合線があり、後ろばねは普通長方形室をもつ。脚の跗節(ふせつ)は5節。陸生と水生の2群があり、前者にはハンミョウ、セスジムシ、ヒゲブトオサムシ、オサムシ、ゴミムシなどおもに地表性の科が属する。後者にはゲンゴロウ、コツブゲンゴロウ、ミズスマシ、コガシラミズムシなどの科が含まれ、いずれも肉食の種類がほとんどを占める。科のなかでは、ゴミムシ科がきわめて多くの種を含み、亜目の大部分の種がここに属する。

(2)始原亜目 食肉亜目に近いが、後肢の基節は後胸板と合着せず、また第1腹板を二分しない。前胸下面の両側にある背板と側板の会合線は、あるものとないものがあり、後ろばねは静止するときに先端を螺旋(らせん)状に巻く。2科を含み、体形は細長く、ナガヒラタムシ科は朽ち木にすみ、体表に顆粒(かりゅう)があり、上ばねは格子状の構造をもち、化石種が多い。チビナガヒラタムシ科は材木につき、幼生生殖や過変態を含む複雑な繁殖をする小さな1種を含む。

(3)粘食亜目 微小な甲虫の一群、前胸下面両側の会合線をもち、後ろばねには長方形室があるが、触角の先端は膨れて球桿(きゅうかん)をつくる。ケシマルムシ、デオミズムシなど4科が含まれる。

(4)多食亜目 ここには変化に富んだ多数の種類が含まれており、6群に大別され、さらにその下に主科(上科)が区分されている。

第1群ハネカクシ型群は、ガムシ主科(ダルマガムシ、ホソガムシ、ガムシ、マルドロムシ科など)、エンマムシ主科(エンマムシダマシ、エンマムシモドキ、エンマムシの3科)、ハネカクシ主科(ムクゲキノコムシ、タマキノコムシ、コケムシ、シデムシ、デオキノコムシ、ハネカクシ、アリヅカムシ科など)の3主科があり、なかではハネカクシ科がもっとも種数が多く、エンマムシ科とともに動物の糞や死体あるいはキノコに集まり、樹皮下にもおり、また花上、葉上、石下などに発見され、ムクゲキノコムシ、コケムシ、アリヅカムシ科とともに落ち葉や腐植土の中にすむものもある。ガムシ類はおもに水生であるが、一部は陸上で糞や汚物に集まり、海浜生のものもある。

第2群コガネムシ型群の、コガネムシ主科にはクワガタムシ、クロツヤムシ、コガネムシ、コブスジコガネ、センチコガネなどの諸科が含まれ、おもに植物質を食べるが、コガネムシ科の一部と後記の2科は動物の糞や死体に集まるものが多い。ナガフナガタムシ主科(クシヒゲムシ科など)もここに含まれる。

第3群マルハナノミ型群には、マルハナノミ主科(ハナノミダマシ、マルハナノミ、タマキノコムシダマシの3科)だけである。

第4群コメツキ型群には、マルトゲムシ主科(マルトゲムシ科)、ドロムシ主科(ヒラタドロムシ、ナガハナノミ、ダエンマルトゲムシ、チビドロムシ、ナガドロムシ、ヒメドロムシ科など)、ナガハナノミダマシ主科(ホソクシヒゲムシ科など)、タマムシ主科(タマムシ科)、コメツキムシ主科(コメツキムシ、コメツキダマシ、ヒゲブトコメツキ科)、ホタル主科(ホソホタルモドキ、ホタル、ベニボタル、ジョウカイボン科など)と、いろいろな類がここに属し、ドロムシ類のように幼期に水中や湿地に多いもの、タマムシ、コメツキムシ類のように幼虫が植物内、枯れ木に多いもの、ホタル類のように体は軟弱であるが肉食性の種が多いものなどがある。

第5群ナガシンクイ型群は、カツオブシムシ主科(マキムシモドキ、ヒメトゲムシ、カツオブシムシ科など)と、ナガシンクイ主科(シバンムシ、ヒョウホンムシ、ナガシンクイ、ヒラタキクイムシ科)からなり、食品や木材、家具を食害する害虫が含まれている。

第6群ヒラタムシ型群は、もっともさまざまで多数の類が含まれ、カッコウムシ主科(コクヌスト、カッコウムシ、ジョウカイモドキ科など)、ツツシンクイ主科(ツツシンクイ科)、ヒラタムシ主科(ケシキスイ、ネスイムシ、ツツヒラタムシ、ヒラタムシ、ホソヒラタムシ、キスイムシ、ムクゲキスイ、キスイモドキ、コメツキモドキ、オオキノコムシ、ヒメハナムシ、ミジンムシ、テントウダマシ、テントウムシ、ミジンムシダマシ、ヒメマキムシなどの球角群と、ツツキノコムシ、コキノコムシ、ホソカタムシ、ゴミムシダマシ、ハムシダマシ、クチキムシ、キノコムシダマシ、クチキムシダマシ、ハネカクシダマシ、チビキカワムシ、キカワムシ、クワガタモドキ、アカハネムシ、ナガクチキムシ、ハナノミダマシ、ハナノミ、オオハナノミ、カミキリモドキ、ツチハンミョウ、アリモドキ、ニセクビボソムシ、クビナガムシなどの異節群の諸科)、ハムシ主科(カミキリムシ、マメゾウムシ、ハムシ科)、ゾウムシ主科(ヒゲナガゾウムシ、オトシブミ、ミツギリゾウムシ、ホソクチゾウムシ、ゾウムシ、キクイムシ、ナガキクイムシ科など)が属し、最初の主科を除き、主として植物質を食し、朽ち木やキノコで育つものも多く、最後の2主科は農林業上の害虫が多く、種数もゾウムシ、ハムシ、カミキリムシなどきわめて多い。

[中根猛彦]

『中根猛彦他著『原色昆虫大図鑑Ⅱ 甲虫篇』(1963・北隆館)』▽『林長閑著『甲虫の観察と飼育』(1973・ニュー・サイエンス社)』▽『中根猛彦監修『学研生物図鑑 昆虫Ⅱ 甲虫』(1983・学習研究社)』

アオオサムシ

オオアトボシゴミムシ

カナブン

カブトムシ

ガムシ

ゲンゴロウ

タマムシ

ナナホシテントウ

ハンミョウ

ミズスマシ

ミヤマカミキリ

ミヤマクワガタ

甲虫の体制模式図

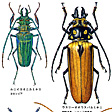

世界の甲虫(オサムシ)〔標本画〕

世界の甲虫(ハンミョウ、ゴミムシ)〔標…

世界の甲虫(シデムシ、ハネカクシ)〔標…

世界の甲虫(クワガタムシ、クロツヤムシ…

世界の甲虫(カブトムシ)〔標本画〕

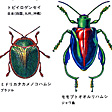

世界の甲虫(ウチワムシ、コガネムシ)〔…

世界の甲虫(タマムシ、コメツキムシ、ジ…

世界の甲虫(カミキリムシ、ゾウムシ)〔…

世界の甲虫(ツチハンミョウ、アカハネム…

百科事典マイペディア 「甲虫」の意味・わかりやすい解説

甲虫【こうちゅう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...