ゴイシシジミ

Taraka hamada

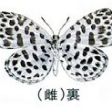

鱗翅目シジミチョウ科の昆虫。小型で開張2.3~3.5cm。翅の裏面が白色で,碁石のような黒色の斑紋が散在し,幼虫が肉食をすることでよく知られている。ヒマラヤから日本にかけて分布する。日本では北海道から九州にかけて見られ,アズマネザサ,スズタケなどからなるササやぶに生息し,暖地では年数回発生するが,寒地では年1回発生に終わる場合もある。成虫は幼虫の食物となるタケノアブラムシが発生する特定のササやぶに見られ,ふつうは狭い範囲を飛び続ける。雄にはなわばりをつくる習性がある。ほとんど花を訪れることがなく,タケノアブラムシの分泌物に集まる。雌はタケノアブラムシの集団の中に産卵する。幼虫は全期間アブラムシを食物として育つ。幼虫はアブラムシの白色の分泌物を体に塗りつけており,やがてササの葉裏でさなぎとなる。羽化した成虫の大きさには個体によってかなりの変化があり,これは幼虫時代の食物の状態によるものと思われる。

執筆者:高橋 真弓

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ゴイシシジミ

ごいししじみ / 碁石小灰蝶

forest pierrot

[学] Taraka hamada

昆虫綱鱗翅(りんし)目シジミチョウ科に属するチョウ。北海道より九州(対馬(つしま)を含む)にかけて分布。まれな種ではないが、発生地は一般に局部的な傾向が強く、生息場所を発見すれば群生している場合が多い。外国では朝鮮半島、台湾、中国、ミャンマー(ビルマ)、タイ、インド、マレー半島、スマトラ島、ジャワ島などに分布する。はねの開張25ミリメートル内外。はねの表面は一様な黒褐色、雌では前翅(ばね)に不鮮明な白斑(はくはん)を現すことがある。裏面は白色、黒い碁石状の斑点を散布し、きわめて特徴があり、これに似た種はほかにない。北海道南部地方では年2回の発生、暖地では5月より11月ごろまで連続的に発生する。幼虫は肉食性で、タケ・ササ類(きわめてまれに双子葉植物)に寄生するアブラムシを食べ、植物質はまったくとらない。越冬態は2、3齢の幼虫である。

[白水 隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ゴイシシジミ

学名:Taraka hamada

種名 / ゴイシシジミ

目名科名 / チョウ目|シジミチョウ科

解説 / 幼虫はアブラムシが出すしるとアブラムシを食べます。オスはメスより小さいです。

体の大きさ / (前ばねの長さ)12~14mm

分布 / 北海道~九州、種子島

成虫出現期 / 5~10月

幼虫の食べ物 / ササコナフキツノアブラムシ、タケツノアブラムシ

出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報

Sponserd by

ゴイシシジミ

Taraka hamada

鱗翅目シジミチョウ科のチョウ。前翅長 11mm内外。翅表は黒褐色,裏面は白色地に黒色斑が散在する。成虫は年数回出現し,暖地では5~11月にみられる。幼虫はタケ,ササ類につくタケノアブラムシだけを食べる。北海道,本州,四国,九州,台湾,朝鮮,東南アジアなどに広く分布する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

百科事典マイペディア

「ゴイシシジミ」の意味・わかりやすい解説

ゴイシシジミ

鱗翅(りんし)目シジミチョウ科のチョウの1種。開張25mm内外,黒褐色。裏面は白地に多くの黒斑が散らばるのでこの名がある。日本全土,朝鮮,中国,台湾〜東南アジア,インドに分布。幼虫はタケ,ササ類につくアブラムシを食べ,幼虫で越冬,成虫は春〜秋に数回発生する。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by