クジャクチョウ (孔雀蝶)

peacock butterfly

Nymphalis io

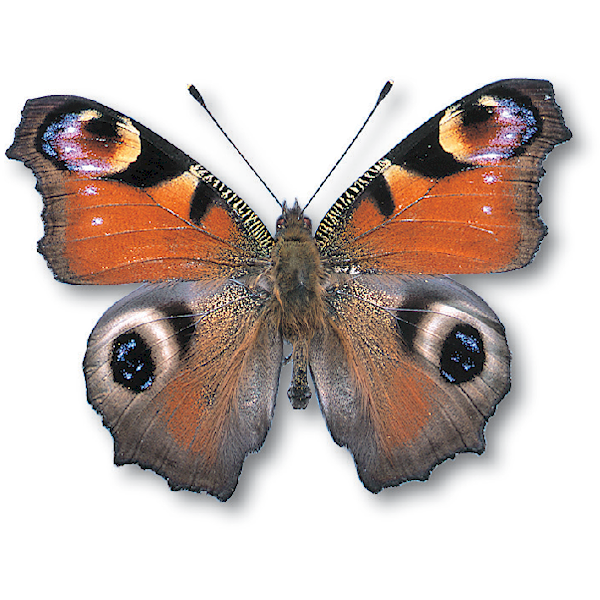

鱗翅目タテハチョウ科の昆虫。イギリスから日本まで分布する旧北区の代表種の一つである。開張は5.5cm内外。翅の表面は赤い地に大きな眼状紋が前・後翅に1個ずつあり,この紋がクジャクの尾羽(上尾筒)を連想させる。雌はやや大型で丸みを帯び,翅の赤い地色は雄ほど鮮やかでない。裏面はすすのように黒い。本州中部以東の低山地に多く,北海道では平地にも産する。日本では年2~3回発生し,成虫で越冬する。幼虫の食草は本州ではカラハナソウとホップ,北海道ではイラクサ類が主であるが,ヨーロッパでも同じである。雌は葉裏に緑色の卵を盛り上げて産み,幼虫は群生する。初秋,アザミやマツムシソウの花に多数が飛来するが,他の季節にはそれほど目につかない。越冬個体は早春の山道などによく出現する。曇天や低温時に静止している個体に手を触れたりすると,シャッ,シャッと音をたてて翅を開閉するが,これは威嚇目的のフラッシュ効果の好例とされる。晩夏に羽化した個体はかなり遠くまで飛び,食草のない高山のお花畑や山ろくの市街地を訪れることもある。ホップ栽培地では害虫とみなされるが,幼虫,さなぎがハエに寄生され死ぬ率が非常に多く,大被害をもたらすことはまれである。

執筆者:高倉 忠博

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

クジャクチョウ

くじゃくちょう / 孔雀蝶

peacock butterfly

[学] Inachus io

昆虫綱鱗翅(りんし)目タテハチョウ科に属するチョウ。ヨーロッパより東アジア北部にわたってユーラシア北部に広く分布する種で、日本では本州中部地方以北の山地、北海道に産する。関東地方では山地に分布するが、早春、ときに秋季に平地に迷い出ることがある。はねの開張55ミリメートル内外。はねの表には前ばねと後ろばねの前方にクジャクの羽にみられるような目玉様の眼状紋があり、英名、和名ともにこの特徴によって名づけられている。日本では年2回の発生の場合が普通である。本州中部地方の山地では9月上旬ごろにもっとも数が多く、このころは高原のマツムシソウの花に群れることが多い。幼虫の食草はイラクサ科の各種のイラクサ類で、またアサ科のカラハナソウ、ホップなども食べる。越冬態は成虫である。

[白水 隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

クジャクチョウ

Inachis io

鱗翅目タテハチョウ科。前翅長 30mm内外。翅の表面は濃い赤褐色で前後翅にそれぞれ1個のクジャクの尾紋に似た紋があるのでその名がある。裏面は黒色で,樹皮様の細かい縞模様がある。前後翅とも外縁に凹凸がある。成虫は年2回出現し,成虫で越冬する。幼虫はイラクサ,カラハナソウ,ホップなどの葉を食べる。中部以北の本州,北海道に産し,サハリン,朝鮮,シベリアからヨーロッパにかけて広く分布する。日本産は亜種 I. i. geishaという。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

クジャクチョウ

学名:Inachis io

種名 / クジャクチョウ

目名科名 / チョウ目|タテハチョウ科(タテハチョウ類)

解説 / 8~9月に羽化した成虫は、越冬して翌年の春に産卵します。

体の大きさ / (前ばねの長さ)25~30mm

分布 / 北海道、本州(中部地方以北)

成虫出現期 / 7月と8~9月に羽化

幼虫の食べ物 / カラハナソウなど

出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報

Sponserd by

百科事典マイペディア

「クジャクチョウ」の意味・わかりやすい解説

クジャクチョウ

鱗翅(りんし)目タテハチョウ科の1種。開張55mm内外,赤茶色。クジャクの尾斑に似た模様がある。裏面は黒褐色,細い波状線が密に分布,一見樹皮に似る。北海道と,本州の寒冷地,シベリア〜ヨーロッパに分布。幼虫はイラクサ類やホップなどを食べ,成虫は年2回発生,成虫で越冬する。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by