タマネギ (玉葱/葱頭)

onion

Allium cepa L.

ユリ科の二年草。鱗茎は直径10cm内外で,扁球形,球形または楕円形などがあり,外皮は灰白色,銅黄色または紫紅色など。根は鱗茎の底部にひげ状について,浅く土中に伸びる。葉は濃緑色の円筒形で,基部は肥厚した鱗片となり,これが重なり合って鱗茎を形成する。低温にあうと花芽を形成して,春先に円筒状の花茎を伸ばし,とう立ちして頂部に球形の花序をつける。鱗茎の形成は温度と日長とに影響され,温度は15.5~21℃,日長は11.5~16時間でよく結球する。とくに早生の品種では短い日長で結球する。

原産は北西インド,タジク,ウズベク,天山の西部地区などの中央アジアとされている。古代エジプトには早く伝わり,一般的な食物として普及した。ピラミッド建設の際には,奴隷に食べさせ労働に従事させたという記録がある。その後,地中海地方で発達し,ヨーロッパ全域に広まった。とくにドイツやイギリスでは重要野菜として扱われ,1347年にヨーロッパで疫病が大流行したときに,ロンドンのタマネギとニンニクを売っている店では伝染を免れたといわれている。アメリカには16世紀以後,スペイン人によって導入された。その後品種改良が盛んに行われたことにより,著しくタマネギ栽培が発達した。東洋ではインドで古くから重要野菜として栽培が盛んで,マレー,ミャンマー,スリランカ,香港などに輸出も行われている。日本では1627-31年に長崎での栽培記録があるが,当時のものは土着せず,その後1871年に欧米から種子が導入され,北海道で土着した。第2次大戦後,食生活の洋風化とともに栽培,利用ともに著しく伸び,明治初期の導入以後約100年を経過して,日本は中国,インド,アメリカなどに次ぐタマネギ生産国となっている。主産地は北海道,兵庫,佐賀,愛知などで,その他各都府県でも多く栽培されている。

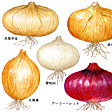

タマネギの品種は起源を異にする甘タマネギと辛タマネギとに分けられる。甘タマネギはスペインやイタリアなど主として南ヨーロッパ系のタマネギで,葉は断面が丸く,細葉で,葉に蠟質を生じない。鱗茎は銅黄色または紫紅色で,球はやや大きく,外皮は薄い。辛みに乏しく,貯蔵性は劣る。辛タマネギはオーストリアやドイツなどの東ヨーロッパ系のタマネギで,葉は太く,断面はやや扁平で,葉の節間は短く,蠟質があり,濃緑色である。鱗茎の外皮は厚く銅黄色で辛みが強い。アメリカでは初めに東ヨーロッパ系の品種が土着し,後にヨーロッパ系のものも入り,品種改良が進み,固有のアメリカ系の品種が作られた。日本の導入種はおもにアメリカ系のものが多く,一部にフランス,イタリア,スペインの品種も導入された。甘タマネギの品種はあまり多くはないが,スペイン系やアメリカ系のものが順化してできた黄魁(きさきがけ)群やアメリカ系のものから選抜された湘南レッドなどがある。黄魁は日長13時間程度で結球をする中生種で,とう立ちや分球も少ない。辛みは少なく生食用に適する品種である。湘南レッドは外皮および内部の各鱗片の表皮が紫紅色で鮮やかな色をしており,日長13時間程度で球を肥大する。甘みや水分が多く,辛みや刺激臭も少なく,輪切りにすると同心円状に紫紅色の輪が美しく見える。生食用の専用種として栽培されるが,貯蔵性は低い。生食以外の用途に主として利用される辛タマネギはタマネギ栽培の主流をなし,多くの品種群が成立している。愛知白群は極早生系の白色種で,イタリア,フランス系品種からの改良種である。泉州群は早生種から晩生種まで含まれ,外皮は銅黄色のアメリカ系品種である。札幌黄群は晩生種で銅黄色のアメリカ系品種である。F1群は一代雑種を利用するもので,1960年代の初頭からは新しい品種はしだいにF1品種に代わりつつある。

タマネギの繁殖は種子によるもので,栽培は春まき栽培,秋まき栽培,冬採り栽培の3型に分けられる。春まき栽培は主として北海道で行われている。秋まき栽培はタマネギ栽培の90%以上を占める。冬採り栽培は昭和40年代に開発された技術で,オニオンセット栽培ともいわれ,春まきして小球を生産し,貯蔵してから,秋植えして冬から早春に収穫する栽培法である。また最近では,ベビーオニオンまたはペコロスなどといって,小球のタマネギを利用するための栽培法も行われるようになってきている。用途は生食用,油いため,煮食,スープ,シチューに利用されるほか,加工してソースの原料やオニオンパウダーとして調味料とする。また外皮を乾燥したものは更紗用の茶色の染料としたり,媒染剤を利用して黄色,黒色の染料としても使われる。

執筆者:平岡 達也

料理

きわめて用途が広く,とくに洋風料理の場合は副材料として欠かせぬものである。オムレツ,コロッケ,ハンバーグステーキにはみじん切りにして加え,スープやシチューにはみじん切りをよくいためて使い,料理の味と香りに奥行きを与える。タマネギそのものの料理では,薄切りにして生のままサラダにする。これをオニオンスライスと呼ぶこともあり,和風に鰹節としょうゆをかけて食べてもよい。てんぷらその他の揚物にも薄切りを使う。オニオンスープは,薄切りにしたタマネギをあめ色になるまでいため,スープストックで煮込むもので,これによく焼いたバゲットなどのパンをのせ,おろしチーズをたっぷりかけてオーブンで焼いたものが,オニオングラタンである。以上のほか,上部を切り落として中をくりぬいたところへ,調味したひき肉などを詰めてオーブンで焼いたり,煮込んだりするスタッフドオニオン,小タマネギをひたひたの水に入れてバター,砂糖,塩,コショウを加え,よく煮込んでてりをつけたグラッセなどにする。

執筆者:橋本 寿子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

タマネギ

たまねぎ / 玉葱

onion

[学] Allium cepa L.

ユリ科(APG分類:ヒガンバナ科)の多年草。地下部の肥大した鱗茎(りんけい)を食用とする。葉は中空の円筒状で長さ30~50センチメートル、数枚が直立互生する。鱗茎は春ごろから肥大し始め、夏までに成熟する。夏になると地上部は枯れ、鱗茎は休眠するが、秋にふたたび芽生えて葉が伸び出る。普通、種子を播(ま)いて3年目の初夏に、基部がやや肥大した太い花茎が伸び出て高さ1~2メートルになり、球状の花穂を頂生し、白または紫色の小花を多数つける。これがいわゆるねぎ坊主で、2~3ミリメートルの黒色の種子が実る。日本では開花・結実期が梅雨の時期にあたるので、腐ったり、ねぎ坊主上で発芽してしまったりするので、採種はむずかしく、雨の少ない地方や雨よけハウス内で採種する。鱗茎は球形あるいは扁球(へんきゅう)形で直径は3~10センチメートル、最外葉は乾いた薄膜状で色は白、黄、茶、紅紫色などであるが、形や色は品種によって異なる。

[星川清親 2019年1月21日]

普通は秋口に苗床に種子を播き、晩秋に小苗を定植する。翌年、梅雨に入る前に鱗茎が成熟する。成熟すると地上部が株元から折れて倒れる。畑の大部分の株が倒れたころが収穫適期である。播種(はしゅ)時期や収穫時期などにより、いくつかの栽培型がある。秋に種子を播き、3~5月に収穫する作型は春タマネギとよばれ、愛知、大阪、福岡、静岡県など暖地の砂地での栽培が多い。春に種子を播き、秋に収穫する作型は秋タマネギとよばれ、北海道での栽培が多い。また、3~4月に播種して5月の中ごろ小球を収穫し、これを乾燥させ、8月ころ畑に植え付け、冬から早春に収穫する方法をセット栽培といい、霜柱のため越冬しにくい火山灰地帯での栽培が多い。本州以西の大部分の作型は、6月に収穫したタマネギを吊(つ)るして貯蔵し、7~11月に出荷する貯蔵栽培である。主産地は大阪、兵庫、岐阜、香川県などである。ほかにやや未熟のうちに葉をつけたまま収穫する葉玉(はたま)栽培と、十分に成熟したのち葉を切り除いて出芽する青切(あおぎり)栽培とがある。

[星川清親 2019年1月21日]

鱗茎の辛味度により、辛タマネギと甘タマネギに大別され、さらに鱗茎の色により、黄、赤、白色系に分けられる。日本で栽培されるほとんどの品種は辛タマネギの黄色系で、代表種は泉州黄(せんしゅうき)と札幌黄である。これはともにアメリカでの栽培品種を日本で改良してつくられたもので、泉州はイエロー・フラット・ダンバース、札幌黄はイエロー・グローブ・ダンバースが改良親である。泉州は北海道以外ではもっとも主要な品種であるが、この泉州がもとになって奥州、仙台黄、貝塚早生(かいづかわせ)、久留米黄(くるめき)など多くの品種が分化している。また札幌黄は北海道でもっとも主要な品種で、秋タマネギの代表種である。黄色系以外の辛タマネギの品種では愛知白と札幌赤がよく栽培される。甘タマネギの品種としては、黄魁(さきがけ)と湘南(しょうなん)レッドがわずかに栽培される程度である。

[星川清親 2019年1月21日]

起源地はイラン、パキスタンおよびその北の山岳を含む地域と推定されている。その野生種らしい植物が19世紀に西アジアで発見されたという報告がある。バビロフによれば、第一次中心地は中央アジア、第二次中心地は近東地区で、現在の栽培型より大きい大球型が地中海沿岸地域にある。中近東およびインドでは古くから栽培された。エジプトでは第1~第2王朝時代(前3000~前2700)の墓の壁画に描かれており、ピラミッドを築く労働者の食用とされた。ギリシアでは紀元前10~前8世紀、ローマでは前5世紀から栽培された。ドイツでは15世紀に大いにタマネギ料理が普及したが、ヨーロッパ一帯に広まったのは16世紀ころといわれる。北・南両アメリカ大陸には16世紀にスペインから入り、アメリカ合衆国では17世紀から栽培が始まり、現在では世界一の生産国である。また西インド諸島へは17世紀に入った。日本へは江戸時代(18世紀)に長崎に入ったが、現在の品種は主として1884~1885年(明治17~18)に導入され、改良されたものである。

[田中正武 2019年1月21日]

タマネギは刺激臭と辛味が強く、これが肉や魚の臭み消しに効果がある。この刺激臭は、二硫化プロピルアリルと硫化アリルを含むネギ油(ゆ)で、目の粘膜を刺激し、涙を出させるのもこれである。煮ると辛味が抜けて甘い味と香りに変わる。スープをはじめ、肉や野菜などの煮込み料理に用いるが、とくに日本ではカレーライスの材料として欠かせないものになっている。サラダや料理の付け合せのほか、クローブやこしょうとともにピクルスにする。サラダなどの生食用には辛味の少ない赤タマネギが、その美しい色彩とともに喜ばれる。ベビーオニオンとかプチオニオンとよばれる小形のタマネギは、丸ごとシチューに用いたり、肉料理の付け合せなどに用いられる。また生だけでなく、乾燥粉末にしたものがスパイスとしてオニオンの名で市販されている。現在では乾燥タマネギもつくられ、これを水でもどすと約10倍に増える。葉タマネギとして収穫されたものは、葉も野菜として食べる。タマネギの栄養成分は、水分90.4%、タンパク質1%、脂質0.1%、糖質7.6%、また可食部100グラム中にビタミンC7ミリグラム、カルシウム15ミリグラム、リン30ミリグラムを含む。

[星川清親 2019年1月21日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

タマネギ

《栄養と働き》

中央アジア原産のユリ科ネギ属の野菜です。わが国では、明治時代以降に北海道と関西地方で本格的に栽培されるようになり、全国的に広まりました。

一般的に出回っているタマネギを分類すると、おもに皮が黄色い黄タマネギ、赤紫色の赤タマネギ、小さいサイズの小タマネギの3種になります。赤タマネギは黄タマネギよりも辛みが少なく、食べやすいのが特徴です。小タマネギは、プチオニオンとかペコロスなどとも呼ばれ、シチューやピクルスによく使われます。品種がちがうわけではなく、栽培方法が異なるだけです。貯蔵性が高いことが特徴です。

〈ビタミンB1の吸収を高め、血栓予防にも働く物質をもつ〉

○栄養成分としての働き

栄養成分では、糖質が多いこと以外に特筆すべき栄養素はありませんが、調理の課程で発生する薬効成分にさまざまな効用があります。

タマネギを切っていると、鼻にツンときて涙がでてきますが、硫化(りゅうか)アリルという成分で、揮発性の催涙物質(さいるいぶっしつ)です。硫化アリルは炒(いた)めたり煮たりすると、プロピルメルカプタンという甘みのある成分に変化します。じっくり炒めたタマネギがほんのり甘く感じるのはこのためです。

硫化アリルの1つであるアリシンは、ビタミンB1の吸収を高め、新陳代謝を活発にするので、心身の疲れや夏バテ、イライラ、不眠症などに有効に働くのです。胃液の分泌(ぶんぴつ)を活発にするので、食欲を増進する働きもあります。さらに、善玉コレステロールをふやし、血小板がかたまるのを抑えるので、高血圧、動脈硬化、脳血栓(のうけっせん)や脳塞栓(のうそくせん)の予防にも効果が期待できます。腸内の善玉菌であるビフィズス菌をふやすフラクトオリゴ糖も含有していて、整腸、便秘改善も期待できます。

そのほか、タマネギに含まれているジスルフィド類が、血糖値を下げて正常値に保つ働きがあるといわれ、糖尿病の予防や治療に効果をもたらすともいわれています。

このほか、グルタチオンという肝臓の解毒を助ける成分や、血小板の凝集を抑制するピラジンも含んでいます。

外側の茶色の皮にも有用成分が含まれています。ケルセチンという色素で、煎(せん)じて飲むと活性酸素を消去する働きがあります。

《調理のポイント》

豚肉やハム、ダイズ、カツオなどビタミンB1の豊富な食品といっしょに食べると、B1を効率よくとることができます。

食べ方としては、硫化アリルの効用を考えると、生で食べるのがいちばんです。薄くスライスして水にさらせば、たくさんとれます。水にさらしすぎると硫化アリルが逃げてしまうので、2~3分にしておきましょう。

○注意すべきこと

ただし、ワルファリンカリウムという抗凝血薬(こうぎょうけつやく)を服用している人は、タマネギに微量ながら含まれるビタミンKにより、薬の作用が弱くなるので、食べすぎに注意。生はできるだけ避けて、加熱して食べるようにしましょう。

出典 小学館食の医学館について 情報

Sponserd by

タマネギ(玉葱)

タマネギ

Allium cepa; onion

ヒガンバナ科ネギ属の越年草。茎は円柱形で高さ 50cmほどになり,なかほどに太くふくらんだ部分ができる。葉は円柱形で中空,ネギ(葱)よりはずっと細い。秋に花茎を出し,白い小花を多数球状に密生する。西アジア地方の原産で明治初期に伝えられ,現在では広く野菜として栽培されている。食用にする部分は地下の鱗茎で,紫褐色の薄く硬い外皮に覆われ,内部は白色で多肉,強烈な刺激臭がある。この部分の形が扁球または球形なのでタマネギといわれる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

タマネギ

ユリ科の二年生野菜。西アジアの原産といわれる。茎は直立した円筒形で高さ50〜100cmになり下方はふくらむ。葉は濃緑色で,白い球状花を茎先端につける。鱗茎は大型で刺激臭があり料理の味をよくするので肉・煮込料理などに重用される。春まき型と秋まき型があり,日本へは明治の初め欧米から渡来。また最近は紫色の改良種,小型のプチオニオンなどが洋風料理に需要を高めている。主産県は兵庫,佐賀など。

→関連項目ペコロス

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

タマネギ

[Allium cepa].ユリ目ユリ科ネギ属の多年草.鱗茎を食用にする.

出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報

Sponserd by