関連語

精選版 日本国語大辞典 「備中鍬」の意味・読み・例文・類語

びっちゅう‐ぐわ‥ぐは【備中鍬】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「備中鍬」の意味・わかりやすい解説

百科事典マイペディア 「備中鍬」の意味・わかりやすい解説

備中鍬【びっちゅうぐわ】

→関連項目鍬

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「備中鍬」の解説

備中鍬

びっちゅうくわ

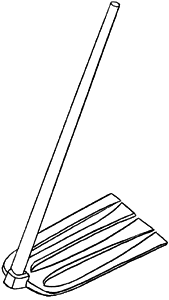

刃を3本あるいは4本もった鍬の総称。おもに田の荒起しや甘藷の掘りとりに使われ,マンノウ(万能)とか,刃の本数によって三本鍬・四本鍬ともよぶ。江戸後期に鍬を軽くすることを目的に板鍬が改良されたものだが,刃がわかれた鍬はすでに木製の股鍬が弥生時代に使われていた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「備中鍬」の解説

備中鍬

びっちゅうぐわ

鍬を軽くするため刃が数本に分かれ,刃と柄との角度が大きい。備中鍬の使用により深耕が可能となり開墾が進み,生産力の増大をもたらした。形により窓鍬・三本鍬・万能などともいう。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...