精選版 日本国語大辞典 「鍬」の意味・読み・例文・類語

くわくは【鍬】

- 〘 名詞 〙 農具の一種。田畑を掘りおこしたり、ならしたりするのに用いるもの。平たく細長い鉄の板の一端に刃をつけ、他端に柄をつける。畔(あぜ)塗りや除草などにも用いる。

鍬〈北越志〉

鍬〈北越志〉- [初出の実例]「つぎねふ 山代女(やましろめ)の 木久波(クハ)持ち 打ちし大根(おほね)」(出典:古事記(712)下・歌謡)

改訂新版 世界大百科事典 「鍬」の意味・わかりやすい解説

鍬 (くわ)

耕刃が柄に鋭角状にとりつけられた人力農具で,柄を手でにぎり,耕刃を地面に強くあるいは軽くうちつけて使用する。すき(犂),掘棒とならぶ代表的な耕具で,くわを主要耕具とするくわ農耕地帯は熱帯にあり,バナナやタロイモの分布範囲とほぼ対応しているが,そのうちメラネシア,ポリネシアでは掘棒と,また南~東南アジアではすきと併存している。温帯のすき農耕地帯でも補助農具として広く使用されている。大航海時代以前の南北アメリカではすきがなく,くわ農耕が温帯まで広がり,熱帯では掘棒と併存していた。

くわの種類

くわは柄の長さと形(直材,曲材),耕刃の材質(鉄,石,骨格,木など)と形(板ぐわ,又ぐわなど),柄角の大小,耕刃と柄のとりつけ法などに相違があり,それらが組み合わされてくわの形態はさまざまとなり,地域差も大きい。ウェルトE.Werthはこのなかで耕刃と柄のとりつけ法を重視し,(1)リング柄式 木を折り曲げて柄とし,その折り目に耕刃の首をさし込んで籐などでしばって固定するもの,(2)撞木(しゆもく)むすび式 ほぼT字形の木のまたなどを柄とし,T字の上面に耕刃の首をあてて籐などをまいて固定したもの,(3)屈曲柄式 鋭角状に屈曲する木のまたの一方を短くし,そこに耕刃の首をあてて籐などをコイル状にまいて固定するもの,(4)柄孔さし込み式 先端がやや太くなった棍棒状の柄に耕刃の細い首をさし込んで固定するもの,(5)旗むすび式 旗を旗ざおにむすびつけるように,耕刃の肩を柄と平行状にあてて籐などを巻きつけて固定するもの,(6)刃孔さし込み式 耕刃には首がなく上端部に刃孔があって,そこに柄を通して固定するもの,に分類する。彼は(1)~(5)が熱帯のくわ農耕地帯で発生したのに対し,(6)をヨーロッパの犂農耕の所産とし,そこからユーラシアや北アフリカに伝播していき,世界のくわの主流となったとする。

くわは,耕起,砕土,均平などの整地作業のほか,畝立,作畦,中耕,除草,土寄せ,掘りとり,掘りあげなどの諸作業に使用され,農具のなかでも最も多目的な用途をもつ。これらの用途は,耕刃を地面に強く打ち込み土を掘りくずす場合と,耕刃で地面を軽くけずるように引き込む場合とに,作業上,二つに大きく分けられる。この相違に対応して,くわは打ちぐわと引きぐわに分類される。打ちぐわは,耕刃が重くがんじょうで柄角も60~80度と比較的大きい。土が重土質のところでは,打ち込みの際の土の抵抗を小さくするため耕刃の幅は小さくなり,また石の多いところでは耕刃が数本に分枝した又ぐわがみられる。一方,引きぐわは打込みを要さないので一般に柄が長く,柄角も40度前後と小さくなる。耕刃も軽く,肩よりも刃先が広くなる場合もある。両者の特徴を合わせもつのが打引きぐわで,柄は比較的短く,中腰で作業し,耕刃も板状が多い。熱帯地方のくわ農耕地帯で使用されるくわはこのタイプのものが一般的で,耕起,整地,中耕,除草などの諸作業を同一のくわで行う。

→農具

執筆者:応地 利明

原始・古代のくわ

ヨーロッパの中石器時代には鹿角製のくわがあり,土掘りや採石に使われた。西アジアの彩文土器文化,中国の仰韶文化,朝鮮の無文土器文化などに石ぐわがあり,日本で縄文時代の打製石斧と呼ぶものは根茎類の採集や穴掘りの用途が考えうる。弥生時代の一部の地域では打製と磨製の石ぐわがある。青銅器時代には青銅製の刃先が出現したが,金属製刃先は鉄器時代以降に普及した。中国では戦国時代以降に各種の鉄製のくわが発達し,钁の字をあてる撥(ばち)ぐわや,鋤の字をあてる除草ぐわがあり,2~4歯の鉄製の又ぐわもある。中国,西アジア,ヨーロッパでは耕作用具の主流は早くすきとなったが,日本の水稲農耕ではくわの役割は大きく,弥生時代の前期から木製のくわが発達した。打ちぐわとしての狭ぐわ,引きぐわとしての広ぐわや丸ぐわがあり,これらは刃先まで木製であるが,弥生時代中期後半から古墳時代前期には長方形鉄板の両短辺を折り返した鉄の刃先が着装された。古墳時代の鋳鉄製の斧と呼ぶものは三国時代朝鮮からの輸入品であり,くわの用途も考えうるけれども,鉄製の又ぐわとともに出土例は少ない。むしろ古墳時代中期に朝鮮から導入されたU字形の鉄器がくわの刃先の主流となった。これは近世までの風呂ぐわの祖形である。

執筆者:都出 比呂志

日本のくわ

日本でくわの機能が分化してくるのは江戸時代の中期以降で,くわを主要耕具とする集約農法の進展にともない,作業の種類や土性に応じた,さまざまな種類や形態が現れてくる。そして,幕末へかけての間に,くわの種類のほとんどが出そろっている。なお,今日のくわのような刃床部全体が鉄製のものは少数で,風呂と呼ばれる木製のブロックに鉄のくわ先をはめたものが多数であった。刃床部全体が鉄製のものを金ぐわ,風呂のあるものを風呂ぐわという。また,くわは用途により,打ちぐわ,引きぐわ,打引きぐわと分けられ,柄角はそれぞれの使用に適した角がとられる。打ちぐわでは打込みを主とするので60~80度くらい,引きぐわでは土をさらえるような使い方をするため35~40度くらい,打引きぐわはその中間となっている。打ちぐわは,打込みの衝撃に耐えるのと慣性力を持たせるため堅固に重くつくられ,一般耕起など土起しに用いられるが,とくに土工用に大きくつくられた黒ぐわと呼ばれる風呂ぐわがあった。また,開墾や土工用には唐ぐわと呼ばれる刃の厚い金ぐわがあるが,とくに重粘で固い土を掘るためには刃幅を細くしたつるはしがある。備中ぐわは,湿った粘質の水田の耕起用として分化したが,打ち込むとき土に貫入しやすくかつ土の粘着抵抗を少なくしたものである。引きぐわは,中耕除草や土寄せなどに用い,使いやすいよう軽量につくられ,柄は比較的長い。刃床部の形状は,打ちぐわや引きぐわでは平たい。打引きぐわでは,打ち込んでから土を引き起こすという粘質地の耕起に適するよう,多少そりをもたせてあり,また,刃先の先端を曲弧状にして両端をとがらせ土に貫入しやすくしたものもある。くわの形状は地域によりさまざまで,地方独特のものがある。九州地方で使われていた打引きぐわは,刃床部のそりがきつく柄が極端に短い。

除草専用のくわは,柄の先にへらを付けたような形の軽いもので,万能(まんのう)あるいは草削(くさけずり)と呼ばれる。刃の形状には,角形や三角形あるいは,うね間の谷底の形に合わせいちょう型にしたものや,軽量化のため中央部をあけたものもある。手斧ぐわと呼ばれる,片手で持って使う小型の金ぐわは,刃床部が細く,移植の穴あけ,播種溝切り,根菜の掘り取りなどに用いられる。くわの付属品に〈ていでい〉または〈ててら〉などと呼ばれる竹やつるで編んだ板があった。これは沼田を打つときしぶきが顔にかからないよう,柄に差し込んで泥よけとしたものである。くわが主要な耕具であったのは,近世から明治初期までで,中期以降短床すきなどによる牛馬耕が中心になっていく。昭和30年代の耕耘機の普及以降,くわで耕起することもなくなり,今日ではあぜ塗りとか野菜園芸の土寄せ,あるいは機械作業の手直しに用いられるにすぎない。なお,くわの名がつく習俗にくわ入れがある。くわ初めなどともいわれるが,これは正月吉日の早朝に田を3くわほど起こし,たわわに実った稲にみたてて松飾りを立て,今年も豊作祝いができるようにと願う祝いである。

→貸鍬

執筆者:堀尾 尚志

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鍬」の意味・わかりやすい解説

鍬

くわ

田畑の耕うん、砕土均平、うね立て、中耕除草、土寄せ、根切り、掘取り、溝さらいなどの農耕作業のほか、土工作業にも広く使用される農具である。種々の作業ならびに使用場所の土壌条件に適するよう、その形態は数多く分化発達し、形状は数百種にも及ぶ。

[小林 正]

種類

分類は使用法により打ち鍬、引き鍬、打引き鍬の3種類に大別され、また刃床部の構造上から風呂(ふろ)鍬と金(かな)鍬に大別される。

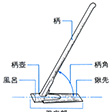

打ち鍬は、打ち込み動作により刃床部を土の中へ打ち込み耕うんする。打ち込み動作を容易にするため柄角(えかく)は60度から85度、柄長(えちょう)は短く1メートル内外である。刃床部は打ち込み作用に耐えられるように厚くできている。使用法は、立った姿勢で刃床部を高く持ち上げ振り下ろして土壌中に打ち込み、土を引き起こす前進耕法である。引き鍬は、引き込み動作により刃床部を土壌中に引き込み、耕うん、土寄せ、中耕除草、溝さらいなどの作業をする。別名作(さく)鍬ともいわれ、管理作業によく使用される。柄角は引き込み作用に適するように小さく35度から40度、柄長は立った姿勢で作業ができるように長く、刃床部は薄く軽量である。使用法は、立った姿勢で刃床部を引き込む後退耕法である。打引き鍬は、打ち込み作用と引き込み作用の両者を使い分けできるようにしたもので、柄角は50度内外、柄長は打ち鍬より長く引き鍬より短い中間的な長さである。使用法は、打ち込み動作と引き込み動作の二つがあるが、作業姿勢はいずれのときでも中腰であり、使いこなすには熟練を要する。耕法は後側退耕法である。

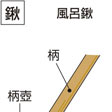

風呂鍬は別名平(ひら)鍬、並鍬、台鍬ともいわれる。刃床部は木製の風呂または台と鉄製の鍬先とで構成され、風呂には柄を取り付ける柄壺(えつぼ)があいている。使用法としては、風呂鍬の多くは打引き鍬、引き鍬に属する。南部鍬、秋田鍬、相馬鍬、野州鍬、江戸鍬、京鍬、河内(かわち)鍬、肥後鍬などは地方的伝統のある風呂鍬であった。金鍬は風呂無(ふろなし)鍬、板鍬などともいわれる。刃床部は風呂がなく一体の練鉄でできており、柄壺は外部に突出している。刃床部の形状、大きさなどが自由に工作できるため金鍬の種類は数多く、板鍬から分岐していろいろな形態へと変化している。砂礫(されき)土質用の鋸(のこ)金鍬、股(また)金鍬、砂質土用の鏡先備中(かがみさきびっちゅう)鍬、葦株(あしかぶ)切り用の坊主鍬、尖(とがり)金鍬、開墾用の島田鍬、湿田用の田鍬、四本備中鍬ばち付きなどは特殊な作業にのみ使用される鍬である。

[小林 正]

歴史

農耕、土工などに使用する鍬は、すでに大蔵永常(おおくらながつね)の『農具便利論』(1822)が「鍬は国々にて三里を隔(へだて)ずして違ふものなり」と教えているように、その土地土地の耕地条件や使用目的などによってさまざまな形状のものがある。とくに畑作を中心とする地方では鍬の分化が進んでおり、1軒の農家が10種類くらいの鍬をもつ場合もみられる。

このように多様な形状をもつ鍬は、農具のなかではもっとも重要なものの一つで、日本では、すでに弥生(やよい)時代前期には使われていた。弥生時代の鍬には平鍬(後の風呂(ふろ)鍬に類するもの)と股(また)鍬(備中(びっちゅう)鍬に類するもの)があり、平鍬は刃、柄(え)とも木製のもので、柄をつける柄壺(えつぼ)の部分に肉厚の隆起がついている。股鍬も刃、柄とも木製で、刃は二股(ふたまた)、三股あるいは五股、六股に分かれたものが出土している。鍬に鉄の刃先を使うようになったことには、いくつかの問題があるが、弥生時代後期には長方形の鉄板の両端を折り返し、そこに木の鍬をはめ込んだものがあり、これが初めの形とされている。現在みられるような鉄製のU字形の鍬先を着装した風呂鍬に近い鍬が出現するのは、古墳時代になってからで、5世紀以降にはこの型の鍬が広く使われるようになった。また、現在の備中鍬に近い刃先が三股または四股の鉄の鍬は、4世紀後半以後に使われるようになった。文献上に鉄の鍬が現れるのはさらに後の8、9世紀からで、『播磨国風土記(はりまのくにふどき)』(715年以前撰(せん))、『皇太神宮儀式帳』(804)にみられる。しかし、この時代には「鍬」が「くわ」とも「すき」とも読まれ、その表記に混乱もあった。

鍬は江戸時代になると、各種資料から前記のような分化がかなり進んだことがわかるが、さまざまな板鍬が現れ始めたのは江戸時代後期からである。現在では風呂鍬の使用は少なくなり、板鍬が一般的になっている。なお、鍬の入手については、個人購入のほか、たとえば新潟県では鍛冶(かじ)屋が農家に鍬を貸す貸鍬慣行が最近まであり、神奈川県では春秋の地神(じじん)講を鍬講ともいい、講で鍬を買って分けることも行われていた。

[小川直之]

『鋳方貞亮著『農具の歴史』(1965・至文堂)』▽『大日本農会編『日本の鎌・鍬・犂』(1979・農政調査委員会)』

普及版 字通 「鍬」の読み・字形・画数・意味

鍬

人名用漢字 17画

[字訓] すき・くわ

[字形] 形声

声符は秋(しゆう)。すき・くわなどの田器のほか、さじ・じゅうのうなどをもいう。

[訓義]

1. すき、くわ。

2. さじ、じゅうのう。

[古辞書の訓]

〔名義抄〕鍬 クハ・タカネ

[熟語]

鍬钁▶・鍬

▶・鍬子▶

▶・鍬子▶出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「鍬」の意味・わかりやすい解説

鍬【くわ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鍬」の意味・わかりやすい解説

鍬

くわ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の鍬の言及

【貸鍬】より

…農具の鍬を農家以外の者が大量に所有し,これを農家に貸与する慣行およびその対象となる鍬そのものをいう。新潟県下で上・中越地方を中心にかつて広く存在した。貸されるのは風呂鍬や三本鍬などの鍬先で,稲こきなどの農具もあった。貸料は時代や地域によっても異なるが,鍬1挺年間玄米2升5合~3升というのが一般的である。貸主は農鍛冶が大部分であるが,三条・見附地方では陸(おか)鍛冶という鍛冶問屋や金物商がこれにあたることもあり,一軒で3000挺近い貸鍬を持つ場合もまれではなかった。…

【古墳文化】より

…《古事記》や《日本書紀》にみる鏡作部や玉作部が,はたして前期に成立していたか否かは確かでないが,少なくとも,この機構の実体は,それに近いものであったであろう。 畿内の政権が,鉄器の製作に対して,どのように優位な立場を占めていたかは,まだよくわからないが,全国的に鉄器生産量の急速な増加は注目すべきものがあった。とくに鉄器が,農工具のみでなく,武器として大いに発達している事実は,その原料になる鉄鉱が,国内で産出する砂鉄であっても,朝鮮南部などの外地から輸入した原鉱ないし鉄塊であっても,その配給機構が畿内政権による統治機構と一致しなければ,とうてい平和を保てなかったであろう。…

※「鍬」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...