関連語

精選版 日本国語大辞典 「向拝」の意味・読み・例文・類語

こう‐はいカウ‥【向拝】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「向拝」の意味・わかりやすい解説

向拝

こうはい

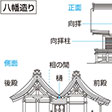

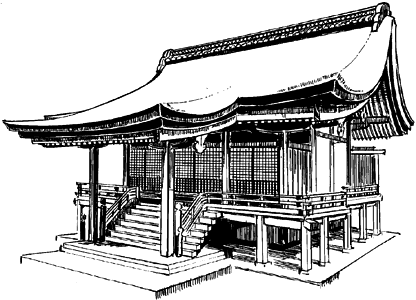

日本建築において、建物の前面に屋根を突き出した部分。近世には御拝とも書かれたので、「ごはい」とよぶ人も多い。本来は階隠(はしかくし)のためにつくられたもので、屋根は本体から葺下(ふきお)ろし縋破風(すがるはふ)をつける。近世の向拝では正面に唐(から)破風をつけ飾るものもある。向拝は出入口にあたるので、本体より飾る場合が多く、頭貫(かしらぬき)を虹梁(こうりょう)形にし木鼻(きばな)も彫刻をつけ、頭貫上に蟇股(かえるまた)を置く。建物の背面にも屋根を突き出すことがあるが、その場合は区別して後拝と書くこともある。向拝にかけられた垂木(たるき)を打越(うちこし)垂木とよび、向拝柱列は繋(つなぎ)虹梁や手挟(たばさみ)で緊結される。

[工藤圭章]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「向拝」の意味・わかりやすい解説

向拝

こうはい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の向拝の言及

【社寺建築構造】より

…これらの部材からなる骨組みを軸部と呼ぶ。柱には丸柱と角柱があり,主要な部分には丸柱を用い,向拝(ごはい∥こうはい)や裳階のような従属的部分に角柱を使う。丸柱は,中ほどにギリシア建築のエンタシスに似た胴張りのあるもの(飛鳥時代),上端を丸く細めたもの(奈良時代),上にいくにしたがい細くなるもの(大仏様),上下端を細めたもの(禅宗様)がある。…

※「向拝」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...