日本大百科全書(ニッポニカ) 「垂木」の意味・わかりやすい解説

垂木

たるき

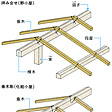

小屋組みにおいて母屋(おもや)の上に置き、屋根の流れに沿って棟木から軒桁(のきげた)または鼻母屋(はなもや)(軒先近くに置かれる母屋)までをつなぐ部材。垂木の上には裏板を張り、葺(ふ)き材料を置くのが普通であるが、小舞(こまい)を組んで裏板にかえることもある。いずれにせよ、垂木の勾配(こうばい)が即屋根勾配となる。軒裏を見上げて、軒桁から突き出た垂木が軒先まで直通している軒の構成を一軒(ひとのき)といい、この垂木を軒の出の中間で切り、その先端に別の垂木をのせて軒先まで伸ばすものを二軒(ふたのき)とよぶ。二軒の場合、元の垂木を地(じ)垂木、先端の垂木を飛檐(ひえん)垂木という。寺院建築などでは「地円飛方」と称し、地垂木断面を円形、飛檐垂木断面を長方形にする例が多い。一軒、二軒にかかわらず軒裏が下からみえる場合を化粧軒裏といい、そこに用いられている垂木を化粧垂木という。日本建築では建物全体を覆う屋根の軒部分において、その下側に勾配の緩い化粧軒裏を別につくることがあり、住宅の縁側などに用いられる。この場合の屋根の垂木は隠れてみえないので野垂木とよぶ。

垂木は母屋の上に等間隔(45センチメートル程度)に配列するのが標準であるが、化粧軒裏では意匠上の要請から特別な並べ方をする場合がある。垂木を密に配置する形を繁(しげ)垂木といい、そのうち、垂木間隔を垂木幅と等しくするものを本繁(ほんしげ)、間隔を成(せい)(高さ)と等しくするものを小間返(こまかえ)しとよび、寺院などに採用される。また、垂木2本を接近させて一組とし、その組と組との間隔を適当に開く配置を吹寄せといい数寄屋(すきや)造などで好まれる。以上はすべて垂木を平行に配列するものであるが、建物の中心から放射状に広げていく形を扇垂木、建物の四隅のみを放射状とし他を平行にするものを隅扇垂木といい、禅宗様建築などにみられる。

垂木の材料は通常は木材であるが、化粧軒裏の場合は意匠上の要求から竹などを用いることもある。

[山田幸一]

改訂新版 世界大百科事典 「垂木」の意味・わかりやすい解説

垂木 (たるき)

建築の屋根工事で屋根板,あるいは屋根下地材を直接支えるために,棟から外周の軸組に斜めに架け渡された部材の名。日本の古い木造建築では,棟木から放射状に配された垂木を扇垂木と称し,奈良時代前期および鎌倉時代の天竺様,唐様の建物に見られたが,一般には垂木どうしを互いに平行に配した平行垂木が日本独特の形式として発達した。垂木の間隔は屋根の仕上材やその下地材の寸法や重さによって30~45cmの値となる。古建築ではもっと間隔が狭く,部材のあきが垂木の成(せい)(長さ,幅に対して下端から上端までの垂直距離をいう)と同じものを本繁(ほんしげ)割り,垂木の成と幅の和と同じものを半繁割りという。ふつう垂木にかかる屋根の荷重は棟木や母屋,軒桁を通じて下方に分散されるが,棟持柱や真束(しんづか),小屋束がなく,すべての屋根の荷重が直接二列の壁の上端に集中するような垂木の組み方を垂木構造ともいい,その場合の部材は力垂木,または合掌として区別される。

執筆者:太田 邦夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「垂木」の意味・わかりやすい解説

垂木【たるき】

→関連項目木舞|棟木|母屋

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「垂木」の解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「垂木」の意味・わかりやすい解説

垂木

たるき

rafter

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

リフォーム用語集 「垂木」の解説

垂木

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の垂木の言及

【小屋組み】より

…小屋組みの目的は,屋根の形状を作ること,および屋根と天井の自重,屋根面にかかる雪積荷重,風荷重などの力を壁や柱へ伝達することである。 小屋組みを構成する部材は,小屋組みの種類とその規模,屋根の形状などにより異なるが,最低限でも,屋根の最上部にある水平架材である棟木(むなぎ)と軸組みの上部に水平に置かれた軒桁およびこの両者の上に所定のこう配で架け渡され屋根面の荷重を直接受ける垂木が必要となる。この三つの部材だけで構成される小屋組みは垂木小屋組みと呼ばれ(図-a),原始時代の住居や未開地の建築でよく用いられているが,棟木を直接,柱または壁で受けなければならず,間取りに制約を与えるので,現代では小規模な建物以外ではあまり用いられない。…

【社寺建築構造】より

…社寺建築の大部分は一階であって,二階のあるものは門,鐘楼などを除けばごく少なく,三階以上は塔以外にはない(図1)。

【各部分の構造】

社寺建築はまず基壇を築き,礎石をすえ,柱を立て,貫でこれをつなぎ,上に組物を置いて桁,梁を渡し,垂木(たるき)をかけ,屋根を葺き,いちおう雨のかからぬようにしてから,壁,窓,出入口をつくり,床,天井を張り,建具を入れ,装飾を施す。

[基壇]

神社建築では古くは基壇を設けず,礎石もない掘立柱であったが,飛鳥時代に大陸の建築様式が伝来してからは,宮殿,仏寺などは基壇を設け,神社建築もこれにならうようになった。…

※「垂木」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...