関連語

百科事典マイペディア 「本耶馬渓」の意味・わかりやすい解説

本耶馬渓[町]【ほんやばけい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「本耶馬渓」の意味・わかりやすい解説

本耶馬渓

ほんやばけい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「本耶馬渓」の意味・わかりやすい解説

本耶馬渓 (ほんやばけい)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の本耶馬渓の言及

【耶馬渓】より

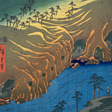

…この地域は,形成の時期を異にする豊肥火山活動期の溶岩(耶馬渓溶岩)が幾重にも堆積した日本最大の溶岩台地であり,これを山国川の本・支流が深く浸食して,独特な地形を展開している。山国川本・流筋は本耶馬渓と呼ばれ,凝灰角レキ岩からなる耶馬渓層が卓越する。浸食によって急崖,岩柱,奇峰,石門などの見られる旧耶馬渓式風景を作り出している。…

※「本耶馬渓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...